新生儿肺透明膜病(Hyaline Membrane Disease, HMD),又称新生儿呼吸窘迫综合征(NRDS),是一种以早产儿为主的严重呼吸系统疾病。随着医学技术的进步,尽管其死亡率显著下降,但仍是新生儿重症监护中的常见挑战。本文将从发病机制、临床表现、诊断及呼吸支持治疗进展等方面,为家长和公众提供科学且实用的指导。

新生儿肺透明膜病的核心问题是肺泡表面活性物质(PS)缺乏。这种物质由肺泡Ⅱ型细胞分泌,作用如同“肥皂泡的表面活性剂”,可降低肺泡表面张力,防止呼气时肺泡塌陷。当PS不足时,肺泡逐渐萎陷,导致肺不张、缺氧和酸中毒,形成恶性循环。

高危因素包括:

1. 早产:胎龄越小(尤其是<35周),PS合成能力越低。

2. 母体妊娠并发症:如糖尿病、妊娠高血压综合征,可能延迟胎儿肺成熟。

3. 围产期风险:剖宫产、窒息缺氧、宫内感染等。

典型症状通常在出生后6-12小时内出现:

诊断依据包括:

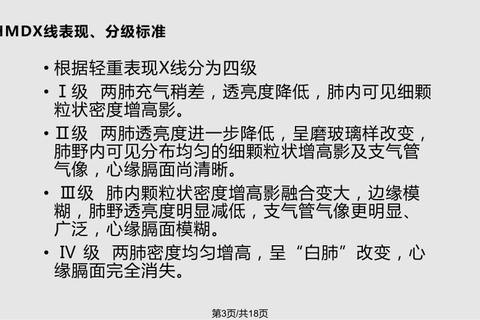

1. 影像学检查:胸部X线显示双肺透亮度降低,呈“毛玻璃样”或“白肺”,伴支气管充气征。

2. 实验室检测:血气分析提示低氧血症、酸中毒;羊水或胃液泡沫试验阴性。

1. PS缺乏的直接后果:肺泡表面张力增高,小肺泡优先塌陷,导致大面积肺不张。

2. 缺氧与酸中毒的恶性循环:肺血管痉挛→肺动脉高压→心脏右向左分流(持续胎儿循环)→全身缺氧加重。

3. 透明膜形成:肺泡损伤后渗出的纤维蛋白沉积于肺泡壁,形成透明膜,进一步阻碍气体交换。

这一过程若不及时干预,可能在数小时内进展为呼吸衰竭,甚至多器官功能损伤。

若新生儿出现呼吸频率>60次/分、持续青紫、呻吟或反应迟钝,需立即就医。

研究热点包括:

新生儿肺透明膜病的救治是一场与时间的赛跑。通过早期识别、规范治疗及科学护理,绝大多数患儿可转危为安。对于家庭而言,了解疾病本质、掌握急救信号、配合医疗团队,是守护新生儿健康的关键。