阿莫西林作为临床最常用的β-内酰胺类抗生素之一,其耐药性问题正逐渐成为全球公共卫生挑战。一位因反复呼吸道感染而长期服用阿莫西林的患者发现,原本有效的药物逐渐失去作用,血常规检查显示白细胞计数居高不下——这正是细菌产生耐药性的典型信号。这种现象背后,隐藏着微生物与人类医学之间的复杂博弈。

在分子层面,阿莫西林通过抑制细菌细胞壁合成发挥杀菌作用。其作用靶点——青霉素结合蛋白(PBPs)的基因突变是耐药的核心机制。临床研究发现,当PBP1A蛋白的402-404位SXN基序或555-557位KTG基序发生氨基酸置换时,药物与靶点的结合能力显著下降。这种突变如同为细菌披上隐形斗篷,使抗生素无法精准锁定目标。

某些菌株通过形成生物膜建立防御工事。这种由多糖基质构成的立体网络能将阿莫西林浓度降低4-16倍,同时激活外排泵系统加速药物排出。更棘手的是,携带耐药基因的质粒可在不同菌种间水平转移,使耐药性如野火般蔓延。

耐药菌感染常表现为:

特殊人群需格外警惕:孕妇因免疫状态改变更易发生耐药菌定植,儿童因代谢系统未成熟可能加速耐药发展。

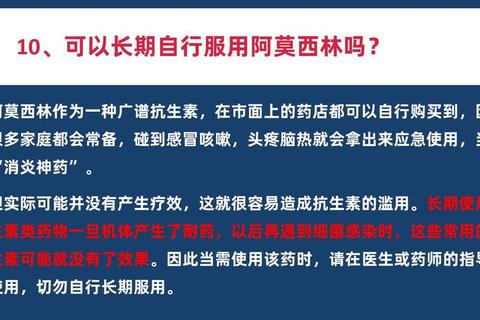

全球数据显示,合理应用抗生素可使耐药发生率降低38%,治疗费用减少26%。这需要临床医生严格把握用药指征,药剂师加强处方审核,患者摒弃"抗生素万能"的错误认知。当一位慢性支气管炎患者主动询问:"我这个情况真的需要抗生素吗?"——这简单的问题,正是防控体系良性运转的最好证明。

未来,噬菌体疗法、基因编辑技术等新型手段或将改写抗感染治疗格局。但当下,我们手中最有力的武器仍是科学认知与规范行为。记住:每次规范用药,都是在为子孙后代保留珍贵的医疗资源。