新生儿出生后皮肤泛黄是常见现象,但当这种黄色在24小时内快速蔓延至全身,并伴随宝宝嗜睡、拒奶时,很可能遇上了被称为“隐形杀手”的溶血性黄疸。这种疾病源于母婴血型冲突引发的红细胞“内战”,每1000个新生儿中约有6-8例因此面临神经损伤风险。

当母亲与胎儿的血型系统不匹配时,母体免疫系统会将胎儿红细胞视为“入侵者”,产生特异性抗体。这些抗体通过胎盘进入胎儿体内,触发红细胞破裂的连锁反应。

ABO血型不合:O型血母亲(缺乏A/B抗原)若怀有A/B型胎儿,孕期可能因接触自然界类似抗原提前形成抗体。这种溶血多发生于第一胎,占我国新生儿溶血的85%以上。

Rh血型不合:Rh阴性母亲首次怀Rh阳性胎儿时,分娩时约50%会发生致敏。二次妊娠时母体抗体浓度骤增,导致更严重的溶血反应,可能引发胎儿水肿甚至胎死腹中。

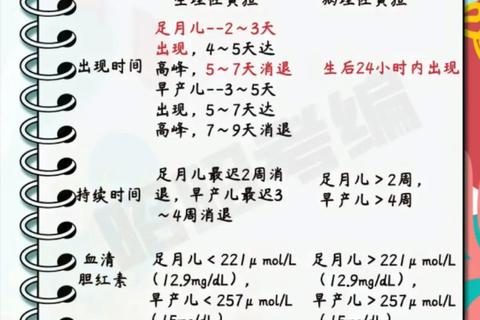

时间维度:生理性黄疸多在出生后2-3天显现,而溶血性黄疸常在24小时内快速出现,每日胆红素升幅超过5mg/dl(正常值<0.2mg/dl)。

体征变化:除皮肤黄染外,需警惕“三联征”——

实验室警报:改良Coombs试验阳性率在Rh溶血中达95%,而ABO溶血仅65%;网织红细胞>10%提示持续溶血。

光疗新标准:采用窄谱蓝光(波长425-475nm),治疗阈值根据出生时龄动态调整。例如24小时龄TSB>10mg/dl即启动治疗,同时使用遮光眼罩保护视网膜。

换血决策树:

1. 脐血胆红素>8mg/dl且血红蛋白<11g/dl

2. 光疗6小时胆红素下降<1mg/dl

3. 出现神经系统症状

药物协同作战:静脉注射免疫球蛋白(0.5g/kg)可阻断Fc受体,减少红细胞破坏;白蛋白按1g/kg剂量使用,每克可结合8.5mg胆红素。

产前三级预防:

母乳喂养策略:ABO溶血患儿仍可继续母乳喂养,但需监测胆红素曲线。若TSB>18mg/dl,可暂停母乳24-48小时并补充配方奶。

家庭观察指南:使用黄疸比色卡每日对比,注意“从头到脚”的进展顺序。若黄染蔓延至膝盖以下或手心,需立即就医。

早产儿管理:胎龄<35周者采用更低干预阈值,如28周早产儿光疗启动值为7mg/dl,换血阈值为13mg/dl。

G6PD缺乏症:这类患儿需避免接触樟脑丸、紫药水等氧化剂,胆红素监测需延长至出生后2周。

当宝宝出现异常黄染时,记住“三个当天”原则——当天检测胆红素、当天评估风险因素、当天启动干预。现代医学已能通过产前预防和生后精准治疗,将核黄疸发生率控制在0.03%以下。家长掌握科学的观察方法,配合医疗团队的个性化方案,完全可以帮助宝宝安全度过这场“血色危机”。