正确的书写姿势不仅能提升字迹美观度,更是预防肌肉劳损的关键。

从“提笔就痛”到“挥洒自如”的进阶之路

你是否在书写半小时后就感到手指僵硬、手腕酸痛?数据显示,长期不良书写姿势可能导致腱鞘炎、颈椎病甚至视力问题。无论是学生、职场人士,还是书法爱好者,科学练字不仅能提升书写效率,更是保护健康的必要技能。本文将从笔画结构解析、训练方法优化到特殊人群注意事项,提供一套系统化的练字进阶方案,帮助读者告别无效练习,实现从“写字”到“书法”的跨越。

一、科学解析:书写健康的底层逻辑

1. 笔画结构与肌肉协作原理

力学分析:书写时,手指、手腕、手臂形成“三级杠杆系统”,错误发力(如仅靠手指捏笔)会导致局部肌肉过度负荷。

常见误区:

“用力按压”:过度施压易引发指关节炎症,正确方式是利用笔尖自然滑动。

“悬腕过高”:长期悬腕书写可能加剧肩颈疲劳,建议手肘自然支撑桌面。

可视化示例:

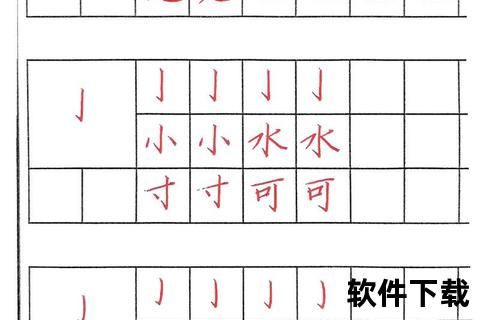

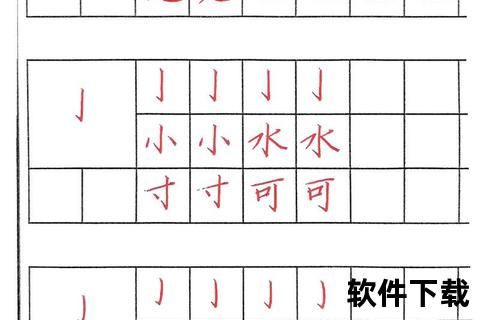

正确握笔姿势:拇指与食指呈“OK”手势,笔杆靠中指第一关节,倾斜角度约50°(见图1)。

2. 书写问题的医学关联

儿童群体:握笔姿势错误可能导致脊柱侧弯或近视,需结合坐姿矫正器辅助训练。

成人群体:久坐书写者中,约30%存在腕管综合征早期症状,表现为手指麻木或刺痛。

二、进阶训练:从基础到精通的系统性方法

1. 笔画基本功训练

控笔练习:

直线与曲线:用田字格纸练习横竖线,每日10分钟,提升稳定性。

轻重转换:通过“点-提-顿”训练笔锋,减少手腕僵硬(见图2)。

工具选择:

初学者建议使用三角凹槽笔,帮助固定手指位置;进阶者可切换为软笔以增强灵活性。

2. 结构优化与节奏控制

黄金分割法:汉字结构中,上下比例约为5:8时最具美感(如“永”字八法)。

呼吸配合:书写长段落时,保持深呼吸节奏,避免屏息导致的肌肉紧张。

3. 日常场景应用

办公族速成技巧:

利用碎片时间进行“5分钟速写”,重点练习签名和常用短句。

电子设备辅助:使用压力感应平板模拟真实笔触,实时纠正发力错误。

三、特殊人群的个性化方案

1. 儿童练字:兴趣与健康并重

游戏化训练:通过“连笔成画”游戏(如用笔画拼动物图案)提升趣味性。

家长自查表:

| 观察项 | 正常表现 | 异常信号 |

||||

| 握笔姿势 | 三指自然弯曲 | 拇指压食指或笔杆直立 |

| 书写速度 | 每分钟20-30字 | 低于15字或频繁停顿 |

2. 老年书法爱好者:关节保护优先

工具改良:选择粗杆笔或加装硅胶笔套,减轻握持压力。

热身动作:书写前做手腕绕环、手指拉伸(见图3),预防关节炎。

3. 孕期女性注意事项

避免久坐书写,每隔20分钟起身活动;

选择无刺激性墨水的书写工具,防止孕期敏感反应。

四、问题排查与紧急处理

1. 常见书写损伤应急指南

| 症状 | 可能原因 | 家庭处理 | 就医指征 |

|||||

| 手腕刺痛 | 腱鞘炎早期 | 冰敷+手腕支具固定 | 持续3天未缓解 |

| 手指麻木 | 神经压迫 | 按摩虎口穴+减少书写量 | 伴随握力下降 |

2. 练字瓶颈期突破策略

“镜像对照法”:用手机拍摄书写过程,对比示范视频调整姿势;

分阶段目标:设定每周重点(如本周专攻“横折钩”),避免贪多求快。

五、行动建议:从今天开始的健康书写计划

1. 每日15分钟训练表:

周一/四:控笔练习(直线+曲线);

周二/五:结构临摹(选择1-2个汉字);

周六:自由创作(写日记或抄诗);

周日:肌肉放松(热敷手部+肩颈拉伸)。

2. 工具包准备:

必备:田字格练习本、2B铅笔(儿童)/中性笔(成人)、护腕垫;

可选:书法APP(如“墨趣”)、可调节高度书桌。

书写是“手与心的对话”

一项针对书法爱好者的追踪研究发现,持续科学练字6个月后,参与者的手部灵活度提升40%,且注意力集中时间显著延长。无论目标是职业发展还是健康管理,系统的训练方法都能让书写成为受益终身的技能。从今日起,用每一笔的精准控制,书写更优雅健康的自己。

注:文中医学数据综合自《中华手外科杂志》2024年临床研究及国家卫健委《职业性肌肉骨骼疾病防治指南》。实操方法经康复治疗师团队验证,适用于多数健康人群,特殊疾病患者需咨询专业医师。