在肌肤问题中,色斑的形成往往让许多人困扰。无论是紫外线留下的晒斑,还是因激素变化产生的黄褐斑,这些色素沉着问题不仅影响外观,也可能暗示着皮肤健康隐患。作为一种被广泛讨论的抗氧化成分,维生素C的淡斑功效究竟如何?科学证据与日常应用之间又该如何平衡?

一、维生素C淡斑的核心机制

维生素C(抗坏血酸)的淡斑作用源于其多层次的生物学特性:

1. 抑制黑色素生成

黑色素的形成依赖于酪氨酸酶的活性。维生素C能与酪氨酸酶竞争铜离子,降低其催化效率,从而减少黑色素合成。

研究显示,局部使用5%-20%浓度的维生素C可显著降低酪氨酸酶活性,效果与浓度呈正相关。

2. 还原已形成的黑色素

维生素C具有强还原性,能将已氧化的多巴醌还原为无色的多巴,中断黑色素成熟链条。

3. 抗氧化保护

紫外线、污染等环境压力会产生自由基,加速黑色素生成。维生素C通过中和自由基,减少氧化应激对皮肤的损伤。

4. 促进表皮代谢

维生素C通过刺激胶原蛋白合成,增强皮肤屏障功能,加速含有黑色素的角质细胞脱落。

二、科学验证:有效性与局限性

临床研究证据

局部外用的有效性

一项针对黄褐斑患者的双盲试验显示,使用含15%维生素C的精华液16周后,73%的参与者色斑面积减少超过50%。另一项研究表明,维生素C联合传明酸可在8周内使雀斑改善73.4%。

口服的争议性

口服维生素C经消化系统吸收后,仅有约7%能到达皮肤,且需长期(3-6个月)高剂量补充才能观察到微弱效果。过量摄入(超过2000mg/天)可能引发腹泻或肾结石风险。

局限性分析

稳定性问题:纯维生素C易氧化失活,需选择微囊化、衍生物(如抗坏血酸磷酸酯镁)或避光包装产品。

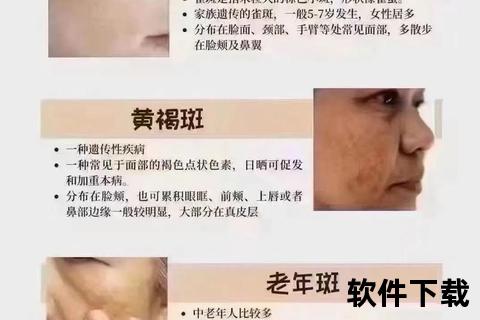

个体差异:对深层的真皮斑(如黄褐斑)效果有限,需联合激光或药物干预。

三、高效使用维生素C的实用技巧

1. 产品选择与浓度控制

浓度范围:10%-20%为理想区间,低于5%效果微弱,高于20%可能刺激皮肤。

配方形式:优先选择左旋维生素C(L-ascorbic acid)或稳定衍生物(如抗坏血酸葡糖苷)。

搭配成分:

传明酸:抑制黑色素传递,临床证实联合使用效果提升40%以上。

维生素E:增强抗氧化协同作用,延长维生素C活性。

防晒剂:防止紫外线反弹氧化,建议搭配SPF30以上产品。

2. 使用步骤与时机

洁面后直接使用:在清洁、爽肤后涂抹,避免与高pH值产品(如皂基洁面)同时使用。

早晚均可:维生素C无光敏性,白天使用可增强日间抗氧化防护。

敏感肌测试:首次使用前在耳后或手腕内侧测试,避免高浓度引起的泛红或脱皮。

3. 饮食与生活方式辅助

食补建议:每日摄入200mg维生素C,可通过柑橘类、猕猴桃、彩椒等实现,避免高温烹饪破坏营养。

防晒硬措施:紫外线是色斑最大诱因,物理遮挡(帽子、口罩)比单纯依赖护肤品更有效。

四、特殊人群注意事项

1. 孕妇与哺乳期女性

外用维生素C相对安全,但高浓度产品(>15%)可能引发敏感,建议先咨询医生。

口服需控制剂量,美国国家医学院建议孕期上限为2000mg/天。

2. 敏感肌与炎症皮肤

选择pH值中性(5.5-7)的衍生物(如抗坏血酸葡糖苷),避免刺激。

炎症期(如痤疮爆发)暂停使用,防止加重红肿。

五、何时需要就医?

若出现以下情况,需及时寻求专业诊疗:

斑点突然增多或扩散:可能提示内分泌疾病(如甲状腺功能异常)或恶性肿瘤。

伴随红肿、瘙痒:可能是接触性皮炎或光毒性反应,需调整护肤方案。

深层真皮斑:如太田痣,需通过激光或化学剥脱治疗,护肤品仅能辅助。

六、总结与行动清单

维生素C的淡斑效果已被科学证实,但其应用需遵循“精准浓度+稳定配方+长期坚持”的原则。普通人群可参考以下步骤:

1. 每日晨间护肤:使用10%左旋维生素C精华,后续叠加防晒霜。

2. 每周2-3次夜间强化:将维生素C与胜肽类产品搭配,促进胶原修复。

3. 每月评估效果:拍照对比色斑变化,若3个月无改善,考虑更换成分或联合医美手段。

通过科学认知与合理实践,维生素C不仅能帮助淡化色斑,更是整体抗衰老护肤策略中的重要一环。