当人们谈论维生素D时,常聚焦于其促进钙吸收、增强骨骼健康的作用,却鲜少意识到这一“阳光维生素”也可能成为过敏反应的诱因。近年来,随着维生素D补充剂的普及,与其相关的过敏案例逐渐进入公众视野:一位母亲发现宝宝服用维生素D3后突发荨麻疹,另一位成年患者因鼻炎治疗中补充维生素D出现呼吸困难……这些案例提示我们,维生素D过敏并非罕见,亟需系统性科普以消除认知盲区。

维生素D过敏的本质是机体免疫系统对维生素D或其制剂辅料(如大豆油、明胶)的异常反应。当免疫系统将维生素D识别为“入侵者”时,会激活肥大细胞释放组胺等炎症介质,引发一系列过敏症状。值得注意的是,真正对维生素D分子过敏的情况较少,更多过敏反应源于补充剂中的辅料成分。例如星鲨维生素D3中的大豆油、胶囊外壳的明胶等均可能成为致敏原。

过敏机制的关键环节:

1. IgE介导的速发型反应:致敏阶段产生特异性IgE抗体,再次接触时触发组胺释放

2. T细胞参与的迟发型反应:表现为接触后24-72小时出现的湿疹样皮疹

3. 交叉反应风险:对大豆、花生过敏者可能对含相关油脂的维生素D制剂敏感

婴幼儿因免疫系统发育不完善,更易出现典型症状:

案例警示:某婴儿在更换维生素D品牌后出现持续性腹泻,经检测发现对大豆油过敏。此类情况需与普通肠炎鉴别。

成人症状常表现为:

孕妇因激素水平变化,过敏反应可能加重:

1. 病史追溯

2. 实验室检测

3. 激发试验(仅限医疗机构)

在严密监护下小剂量使用可疑过敏原,观察反应

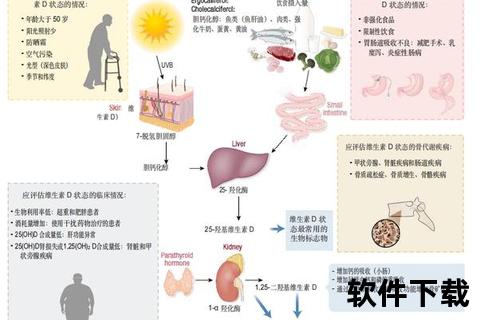

误区提示:维生素D过量(如血钙升高)与过敏症状可能重叠,需通过血液25(OH)D检测区分。

1. 剂型选择:对辅料过敏者可换用无添加的滴剂或片剂

2. 天然来源:每周2-3次日晒(裸露面部及手臂10-15分钟)

3. 膳食调整:增加三文鱼、蛋黄、强化乳制品摄入

1. 剂量相关性:有研究提示高剂量维生素D(>4000IU/天)可能增加过敏风险,但机制尚未明确

2. 遗传因素:维生素D受体基因多态性是否影响过敏易感性仍在探索中

3. 益生菌干预:特定菌株(如鼠李糖乳杆菌)可能通过调节Th1/Th2平衡降低过敏风险

维生素D过敏的防控需要“三步走”:识别高风险人群(如有过敏家族史者)、选择低敏补充方案、建立应急处理流程。公众需意识到,补充营养素绝非“越多越好”,科学监测与个性化方案才是健康管理的核心。当出现疑似症状时,及时就医并保留补充剂外包装,将为诊断提供关键线索。

(本文参考最新临床指南及循证研究,内容更新于2025年3月)

参考资料: