当宝宝第一次露出牙龈下的小白点时,新手父母往往既兴奋又紧张。牙齿的萌出不仅是成长的里程碑,更与孩子的营养吸收、语言发育和颌面骨骼健康息息相关。超过60%的家长对乳牙萌出规律存在认知误区,甚至因处理不当导致宝宝龋齿或咬合问题。本文将结合临床医学指南与育儿实践经验,为家长提供一份权威、实用的乳牙管理手册。

一、乳牙萌出的科学规律:时间与顺序全解析

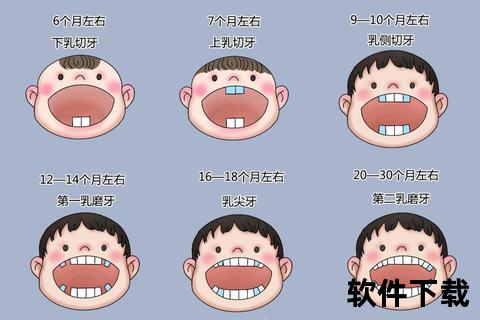

1. 乳牙萌出时间表

乳牙的发育从胚胎期开始,但萌出时间存在显著个体差异。以下是基于《中国婴幼儿身心成长指南》和临床研究的参考时间范围(单位:月龄):

下中切牙(下颌门牙):6-10个月(最早4个月可见)

上中切牙(上颌门牙):8-12个月

下侧切牙:10-16个月

上侧切牙:9-13个月

第一乳磨牙(臼齿):13-19个月(上颌稍早于下颌)

乳尖牙(犬齿):16-23个月

第二乳磨牙:23-33个月

关键提示:

乳牙总数公式:当前月龄-(4~6)= 应萌出牙数(如14个月宝宝应有8-10颗牙)

3岁前完成20颗乳牙萌出均属正常

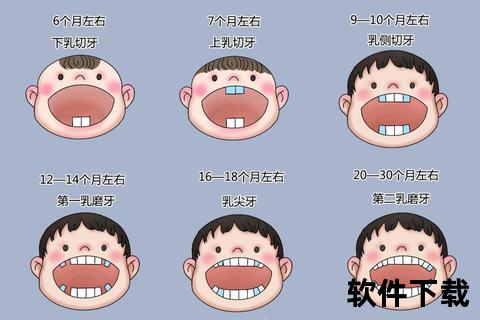

2. 乳牙萌出顺序图谱

典型顺序遵循“先下后上、从前向后”原则,但约30%的宝宝会出现顺序颠倒(如先长臼齿再长尖牙)。家长可通过动态观察牙龈变化判断:

第一阶段(6-12个月):下门牙→上门牙→侧切牙

第二阶段(12-24个月):第一乳磨牙→犬齿

第三阶段(24-33个月):第二乳磨牙

异常信号:若18个月仍未萌出第一颗牙,需排查遗传代谢病或外胚层发育不全

二、长牙期的症状识别与居家护理

1. 生理性反应与病理性症状的区分

正常表现:

流口水(唾液分泌量增加3-5倍)

啃咬硬物(如玩具、手指)

牙龈红肿或出现“萌出血肿”(蓝紫色小包)

短暂低热(<38.3℃)

需警惕的症状:

持续高热(>38.5℃)或腹泻

牙龈化脓或大面积溃疡

单侧拒绝咀嚼超过3天

2. 居家缓解疼痛的实用技巧

冷敷镇痛:将硅胶牙胶冷藏15分钟后使用(避免冷冻)

按摩牙龈:用消毒纱布包裹手指,以打圈方式按压牙床

饮食调整:提供冷藏苹果片、胡萝卜条等硬质食物,刺激牙床并补充维生素

禁忌操作:

使用成人止痛凝胶(含苯佐卡因可能引发高铁血红蛋白血症)

强行擦拭牙龈出血部位(增加感染风险)

三、换牙期全攻略:从“六龄齿”到恒牙列

1. 乳恒牙交替时间轴

6-7岁:下中切牙脱落,第一恒磨牙(六龄齿)萌出

8-9岁:上中切牙及侧切牙更替

10-12岁:前磨牙、尖牙替换完成

12-13岁:第二恒磨牙萌出

关键提醒:六龄齿终身不换,且直接参与颌骨发育,需在萌出后6个月内完成窝沟封闭

2. 换牙期常见问题处理

乳牙滞留:恒牙已萌出而乳牙未脱落→48小时内拔除乳牙

“双层牙”:因饮食过软导致乳牙根吸收延迟→增加牛肉干、坚果等耐嚼食物

牙齿排列不齐:门牙间隙>2mm或严重拥挤→7岁后介入正畸评估

四、牙齿健康全周期管理:从出生到成年

1. 分阶段口腔护理方案

0-6个月:哺乳后喂温水,每日用硅胶指套清洁舌苔

6个月-3岁:使用含氟牙膏(米粒大小),家长辅助刷牙至6岁

6岁后:掌握“巴氏刷牙法”,每季度使用菌斑显示剂自查

2. 预防性医疗干预节点

1岁前:完成首次口腔检查,评估咬合关系

3岁:全口涂氟(每半年重复)

6岁、12岁:分次完成恒磨牙窝沟封闭

五、家长常见误区与权威解答

1. “乳牙蛀了不用治?”

错!乳牙龋坏可导致恒牙釉质发育不全,甚至引发颌骨囊肿。一旦发现黑洞,即使无症状也需及时补牙

2. “牙齿长得慢是缺钙?”

不一定。乳牙萌出延迟更多与遗传相关,盲目补钙可能造成肾结石

3. “牙缝大代表牙齿稀疏?”

正相反!乳牙间隙为恒牙预留空间,紧密排列反而增加未来矫正概率

行动建议:给家长的3条黄金法则

1. 建立牙齿档案:用手机记录每颗牙萌出时间,就诊时提供完整生长轨迹

2. 定期“咬合检查”:每半年由儿童牙医评估颌骨发育,早发现地包天等畸形

3. 家庭健康教育:通过绘本、动画引导孩子自主护理(如《牙齿大街的新鲜事》)

乳牙的健康管理是一场持续12年的“马拉松”,需要医学指导与家庭护理的精准配合。掌握科学的应对策略,不仅能让孩子拥有自信笑容,更能为全身健康筑牢第一道防线。