在妇科诊疗过程中,药物使用后的异常出血是患者最易产生焦虑的症状之一。这种出血可能表现为点滴状渗血、经期延长或突发性大量出血,甚至伴随疼痛、发热等复合症状。据统计,约30%的妇科用药患者曾经历过药物相关的异常出血,其中部分案例因处理不当导致病情加重。本文将从科学机制到应对策略进行全面解析。

1. 药物成分的物理或化学刺激

栓剂、凝胶类药物直接接触黏膜时,部分药物中的溶媒成分(如聚乙二醇)或高浓度杀菌剂可能破坏酸性环境,导致毛细血管脆性增加。典型表现为用药后24小时内出现少量鲜红色出血,常伴随局部灼热感。例如甲硝唑栓剂使用初期,约15%患者出现此类反应。

2. 激素类药物的内分泌波动效应

• 孕激素制剂(如地诺孕素):通过抑制雌激素受体导致子宫内膜蜕膜化,用药前3个月出血发生率高达67%,表现为不规则点滴出血

• 紧急避孕药:单次大剂量孕激素冲击使50%使用者出现撤退性出血,通常持续3-7天

• 雌激素替代治疗:剂量调整期易发生突破性出血,与子宫内膜修复不同步相关

3. 操作不当引发的机械损伤

28%的自行用药出血案例与操作相关:

• 给药器尖锐边缘划伤宫颈(常见于深度>7cm的推注操作)

• 指甲刮擦导致后穹窿黏膜撕裂

• 药物未完全溶解形成的结晶摩擦出血

4. 基础疾病未控制的继发出血

当存在宫颈息肉、子宫肌瘤等器质性病变时,药物可能加剧局部充血。例如:

• 炎患者使用抗菌栓剂后,炎性组织脆性增加引发接触性出血

• 子宫内膜异位症患者使用GnRH-a类药物时,病灶血管异常收缩导致突发性出血

5. 个体代谢差异与药物相互作用

CYP3A4酶活性低下者,局部雌激素代谢延迟可致药物蓄积。与华法林、抗血小板药物联用时,出血风险增加3倍以上

适用场景:单次出血量<5ml(约浸透半片日用卫生巾),无头晕、心率加快等贫血征象

处理建议:

1. 暂停当前药物,改用温水坐浴(37-40℃,每日2次)

2. 记录出血特征:用手机拍摄卫生巾血迹,标记出血发生时间与药物使用的时间关系

3. 补充维生素C 200mg/日增强血管韧性

警戒红线:出血持续>72小时或单日浸透≥3片卫生巾需立即就医

1. 出血源快速定位

• 宫腔镜直视下鉴别药物性出血与器质病变出血(准确率98.7%)

• 凝血功能+HCG联合检测排除妊娠相关出血

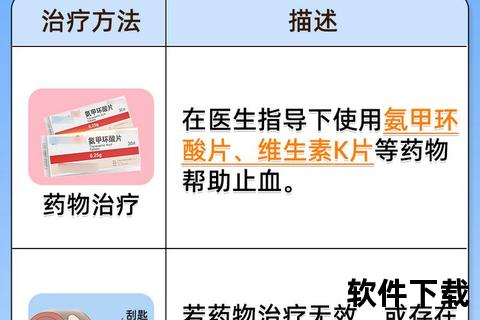

2. 止血方案分层实施

| 出血程度 | 血红蛋白水平 | 首选方案 | 备选方案 |

|-|--|-|-|

| 轻度(<80ml) | >110g/L | 氨甲环酸1g tid口服 | 宫血宁胶囊3粒 tid |

| 中度(80-200ml) | 90-110g/L | 雌激素贴剂(25μg/72h) | 宫腔球囊压迫6-8h |

| 重度(>200ml) | <90g/L | 静脉滴注垂体后叶素6U+5%葡萄糖 | 急诊宫腔镜下电凝 |

3. 药物调整的黄金法则

• 激素类药物:采用"三七调整法"——出血7日内维持原剂量,7日后加倍剂量,再7日无效则停药

• 抗菌栓剂:改为乳剂型并联合益生菌(如乳杆菌活菌胶囊)恢复酸性环境

4. 特殊人群的精细化管理

• 妊娠期:禁用宫缩剂,优先选择冷沉淀纤维蛋白原(0.2g/kg)静脉输注

• 绝经后女性:出血持续2周需行子宫内膜癌筛查(检出率约6.3%)

1. 规范化用药指导

• 给药前修剪指甲至<2mm,推注深度控制在5-6cm

• 激素类药物固定每日用药时间(误差<1小时)

• 使用给药器时保持45°斜角进入,避免直插后穹窿

2. 出血日记的记录要点

设计表格记录:

3. 生活方式协同干预

• 出血期避免剧烈运动(最大心率控制在<100次/分)

• 增加高铁食物摄入(鸭血50g/日或猪肝30g/日)

• 建立药物-饮食禁忌清单(如华法林禁用蔓越莓汁)

1. 基因检测指导用药

CYP2C19基因多态性检测可使孕激素类药物出血发生率降低41%,目前已在上海仁济医院开展临床验证

2. 纳米缓释技术突破

浙江大学研发的壳聚糖-雌二醇缓释微球,使激素波动幅度下降67%,预计2026年进入Ⅲ期临床试验

3. 争议焦点

局部止血中药(如云南白药)是否影响抗菌药物疗效?最新Meta分析显示两者联用可使治愈率提升12%,但需间隔2小时使用

当遭遇用药后异常出血时,需建立"观察-记录-评估"的科学应对链。建议每位患者建立个性化的《药物反应档案》,将用药时间、出血特征、处理效果等系统记录,这不仅是自我健康管理的重要工具,更为医生调整方案提供精准依据。在医疗技术飞速发展的今天,理性认知药物双刃剑效应,方能在治疗获益与风险控制间找到最佳平衡点。