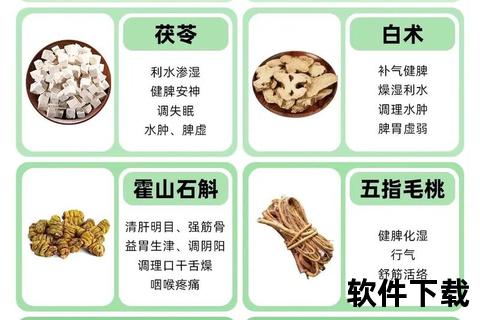

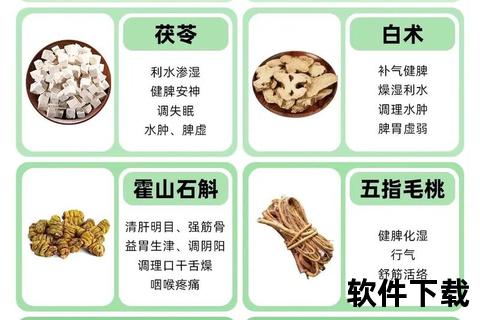

在快节奏的现代生活中,腹胀、食欲不振、疲劳水肿等问题困扰着许多人。这些看似不相关的症状,背后可能隐藏着同一个根源——脾虚湿盛。中医认为,脾为后天之本,主运化水谷与水湿。若脾虚失职,不仅消化功能减弱,还会导致湿气滞留,引发一系列健康问题。而一味源自菊科植物的中药生白术,因其兼具健脾益气与燥湿利水的双重作用,成为调理脾虚湿盛的关键药材。

一、生白术的“健脾益气”机制与临床应用

健脾益气是生白术的核心功效之一。中医理论中,“脾虚”并非单指器官功能下降,而是涵盖消化、代谢、免疫等多系统失调的复杂状态。

1. 从症状到本质:脾虚的典型表现

当脾的运化功能减弱时,人体会出现以下症状:

消化系统:食欲减退、饭后腹胀、大便稀溏(严重时呈“完谷不化”状态)

能量代谢:体力下降、肌肉松弛、易疲劳

免疫反应:反复感冒、伤口愈合缓慢

现代研究证实,生白术中的白术多糖和白术内酯类化合物能显著促进胃肠蠕动、增加消化酶分泌,从而改善上述症状。

2. 健脾的“土壤修复”理论

中医将脾胃比作“土壤”,脾虚则如贫瘠板结的土地。生白术的作用类似于“生物肥料”:

直接补益:通过促进蛋白质合成与细胞增殖,修复胃肠黏膜

间接调节:增强肠道菌群多样性,改善肠道微生态

临床数据显示,含生白术的经典方剂参苓白术散治疗慢性萎缩性胃炎有效率可达93.33%,其机制与调节胃黏膜血流、抑制幽门螺杆菌感染密切相关。

3. 特殊人群的注意事项

孕妇:生白术能安胎,但需配伍黄芩等清热药以平衡温燥之性

儿童:剂量需调整为成人1/3-1/2,可配伍山药、茯苓增强健脾功效

术后患者:白术多糖能加速创面愈合,但气滞腹胀者慎用

二、“燥湿利水”的科学内涵与实践价值

如果说健脾是修复土地,燥湿利水则是疏通沟渠。生白术通过多途径调节水液代谢,尤其适用于水肿、痰饮等湿邪为患的疾病。

1. 湿邪致病的三大特征

黏滞性:舌苔厚腻、头身困重

趋下性:下肢水肿、白带增多

阻碍气机:胸闷脘痞、关节酸痛

药理实验表明,生白术的利尿作用强于氢氯噻嗪等西药,且不会导致电解质紊乱。其关键成分苍术酮能抑制肾小管对钠的重吸收,促进水分排出。

2. 燥湿的“立体作战”模式

上焦(心肺):改善痰饮导致的眩晕、心悸(如苓桂术甘汤)

中焦(脾胃):减少肠腔积液,治疗泄泻(如七味白术散)

下焦(肾膀胱):缓解下肢水肿、小便不利(如五苓散加减)

典型案例显示,生白术配伍薏苡仁煮粥,可显著改善湿性腰痛;与肉桂、黄酒同煎,能温化寒湿。

3. 燥湿与健脾的协同效应

生白术的独特之处在于双向调节:

对脾虚湿盛者,燥湿利水可减轻负担,间接增强健脾效果

对湿热夹杂者(如慢性肾炎),配伍车前子、泽泻可增强利湿清热作用

需警惕的是,阴虚体质(如舌红少苔、夜间盗汗)者忌用,以免加重津液耗伤。

三、家庭健康管理指南

1. 自我诊断:何时需要生白术?

符合以下3项及以上提示脾虚湿盛:

晨起口黏、舌边齿痕明显

大便黏马桶、冲水后残留明显

午后下肢肿胀、按之凹陷

食欲差但腹部松软肥胖

2. 居家调理方案

代茶饮:生白术10g + 茯苓5g + 陈皮3g,沸水焖泡20分钟(适合轻症)

药膳方:白术薏仁排骨汤(生白术15g、炒薏仁30g、山药20g)

外用法:白术粉50g + 生姜汁调敷肚脐,改善小儿脾虚腹泻

3. 就医信号与禁忌

立即就医的情况:

水肿蔓延至全身并伴呼吸困难

持续腹泻导致脱水(尿量减少、眼窝凹陷)

绝对禁忌人群:

实热便秘(大便干结如羊屎、伴灼热)

肝郁气滞(胁肋胀痛、情绪抑郁)

四、现代研究的突破与争议

近年研究发现,生白术的活性成分在代谢性疾病和免疫调节领域展现潜力:

降血糖:白术多糖通过激活AMPK通路增强胰岛素敏感性

抗肿瘤:白术内酯Ⅰ可诱导胃癌细胞凋亡

神经保护:改善阿尔茨海默病模型小鼠的认知功能

但需注意,上述研究多属动物实验阶段,切勿自行超剂量使用。

回归中医整体观

生白术的“健脾-燥湿”双重作用,本质是中医“标本兼治”思维的体现。它提醒我们:调理健康不能头痛医头,而应像修复生态系统般,既补充资源(健脾),又疏通障碍(燥湿)。正如《医学启源》所言:“白术除湿益燥,和中益气”,这正是千年智慧与现代科学的共鸣。