妇科抑菌凝胶作为常见的女性护理产品,近年来被广泛宣传为“私密健康守护者”,但其安全性与实际效果却备受争议。部分患者因不当使用导致症状加重或反复感染,而另一些人群则因缺乏科学认知而盲目跟风。本文结合医学研究与临床案例,系统性解析其潜在风险,并提供可操作性建议。

一、妇科抑菌凝胶的作用机制与分类

妇科抑菌凝胶通过物理覆盖或药物成分抑制病原菌生长,其有效性高度依赖产品类型:

1. “消字号”产品:仅具备日常抑菌功能,如酒精类消毒剂,无法治疗疾病。

2. “械字号”产品:属于医疗器械,用于辅助治疗,如某些含银离子或中药成分的凝胶,需医生指导使用。

3. “药字号”产品:含明确治疗成分(如甲硝唑、克霉唑),需对症使用,例如坤立舒苦参凝胶针对细菌性炎。

误区警示:超过70%的消费者混淆了“消字号”与“药字号”产品,误将日常护理用品用于疾病治疗,导致病情延误。

二、潜在副作用与风险解析

1. 直接身体反应

过敏与刺激:凝胶中的防腐剂(如苯扎氯铵)、中药提取物或金属成分(如银离子)可能引发外阴红肿、灼痛,严重者出现过敏性休克。

机械性损伤:不当推注操作可能划伤黏膜,引发出血或继发感染。

2. 长期使用的隐蔽风险

菌群失衡:乳酸杆菌被抑制,导致念珠菌或厌氧菌过度增殖,反而诱发霉菌性炎或细菌性病。

耐药性风险:含抗生素的凝胶(如甲硝唑)滥用可能加速耐药菌株产生,使后续治疗难度增加。

掩盖病情:短暂缓解瘙痒后,患者可能忽视宫颈炎、盆腔炎等深层疾病,延误诊断。

3. 特殊人群的高危场景

孕妇:某些凝胶成分(如激素类)可能穿透胎盘屏障,影响胎儿发育;孕早期使用可能刺激宫缩。

哺乳期女性:部分抑菌剂通过黏膜吸收进入乳汁,需警惕婴儿过敏风险。

绝经后女性:黏膜萎缩者更易因凝胶刺激发生溃疡,需优先选择低敏配方。

三、科学使用指南:规避风险的6大原则

1. 明确使用目的

治疗需求:确诊为细菌性炎或轻度宫颈炎时,选择“药字号”凝胶,并严格遵循疗程(通常7-14天)。

日常护理:健康人群无需常规使用,“消字号”凝胶仅建议在游泳、月经后短期清洁。

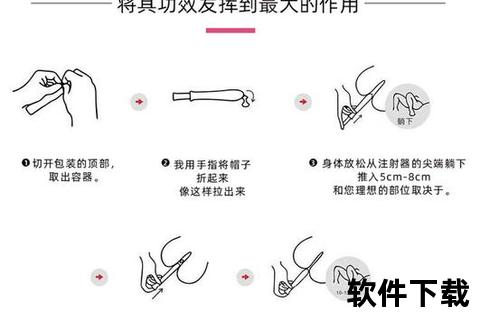

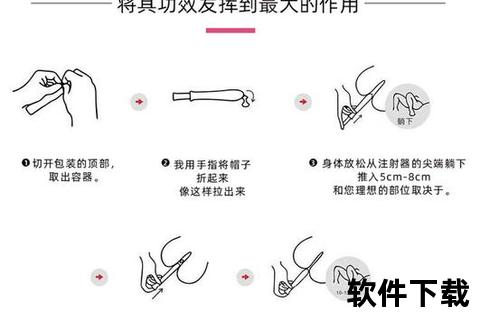

2. 操作规范

使用前:彻底清洁双手与外阴,避免将肛周细菌带入。

推注技巧:采取仰卧位,缓慢送入后穹窿,推注后抬高臀部10分钟以减少药物流出。

禁忌行为:用药期间避免性生活、盆浴及冲洗,防止二次污染。

3. 成分与品牌选择

规避高风险成分:含激素(如雌激素)、强酸(pH<3.5)或不明中药复方的产品需谨慎。

认准资质:优先选择“械字号”或“药字号”产品,查验外包装上的批准文号(如“国药准字HXXXX”)。

4. 不良反应应对

轻度不适:如轻微瘙痒或分泌物增多,可暂停使用并观察1-2天。

紧急处理:出现发热、皮疹或剧烈腹痛时,立即就医,必要时进行抗过敏或抗感染治疗。

5. 特殊人群注意事项

孕妇:孕早期禁用所有凝胶;孕中晚期仅可在医生指导下使用B类安全性药物(如克霉唑)。

糖尿病患者:高血糖环境易引发真菌感染,需同步控制血糖,避免依赖凝胶抑菌。

四、替代方案与预防策略

1. 物理防护:选择棉质透气内裤,避免久坐,减少湿热环境中的病原菌滋生。

2. 益生菌疗法:口服或局部补充乳酸杆菌制剂,恢复微生态平衡。

3. 中医药调理:湿热体质者可咨询中医师,使用苦参、黄柏等外洗方,降低化学制剂刺激。

理性看待抑菌凝胶的双面性

妇科抑菌凝胶并非“洪水猛兽”,也非“万能神药”。患者需摒弃“自我诊断”习惯,在出现异常分泌物、持续瘙痒或疼痛时,优先通过白带常规、HPV检测等明确病因。记住:任何抑菌产品都无法替代规范诊疗,健康的生活方式才是抵御疾病的核心防线。