月经结束后,许多女性会疑惑:什么时候进入排卵期?如何捕捉身体发出的信号?无论是备孕还是避孕,掌握排卵期的规律都至关重要。由于个体差异和生理复杂性,仅凭“月经干净后几天”的粗略估算可能带来误导。本文从生理机制、科学计算和体征观察三个维度,解析排卵期的核心逻辑。

1. 生理周期的动态性

女性月经周期分为卵泡期、排卵期和黄体期三个阶段。卵泡期(月经开始至排卵前)的时长受激素水平、压力、疾病等因素影响,波动范围可达7-15天。例如,一位月经周期30天的女性,若卵泡期延长至18天,排卵日将出现在月经第19天,而非传统认为的第16天。

关键误区纠正:

2. 个体差异的显著性

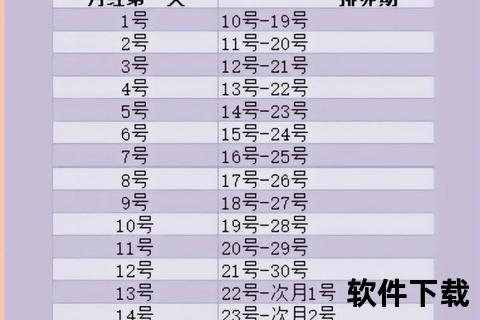

方法1:月经周期倒推法(适合周期规律者)

方法2:基础体温监测法(适用所有人群)

方法3:宫颈黏液观察法(直观易行)

1. 下腹单侧钝痛(排卵痛)

约25%女性在卵子突破卵泡时感到轻微疼痛,持续数小时至2天,常伴随少量出血。

2. 与情绪波动

雌激素峰值刺激大脑边缘系统,导致增强、情绪敏感。

3. 胀痛

排卵后孕激素促使乳腺导管扩张,触痛感可持续至月经前。

4. 基础体温跃升

体温上升0.3℃以上且持续超过10天,可能提示怀孕。

5. 排卵期出血

激素波动导致子宫内膜部分脱落,出血量少于月经,无需特殊治疗。

1. 月经不规律者

2. 产后及哺乳期女性

3. 多囊卵巢综合征患者

误区警示:

行动指南:

1. 记录基础数据:使用APP连续记录3个月经周期,计算平均天数。

2. 多方法交叉验证:体温+试纸+黏液观察三重确认,准确率超90%。

3. 及时就医指征:周期紊乱超过3个月、基础体温单相曲线、试纸持续阴性,需排查卵巢功能异常。

掌握排卵期不仅是生育规划的工具,更是了解自身健康的窗口。当出现持续周期紊乱或异常出血时,应及时进行性激素六项和B超检查。记住:科学方法+身体信号+医学支持,才是维护生殖健康的最佳策略。