罗马,这座承载着千年文明的“永恒之城”,是意大利共和国的首都与政治文化心脏。它坐落于意大利半岛中西部台伯河下游的七座山丘之上,不仅是地中海气候的典型代表,更是连接古代与现代文明的桥梁。作为古罗马帝国的发源地,罗马的历史与地理交织成一部人类文明的史诗,其影响力跨越时空,至今仍是全球游客与学者探索的热点。

罗马的地理坐标为北纬42度、东经12度,位于台伯河平原的七座山丘之间,市中心面积达1285平方公里,是意大利面积最广、人口最多的城市(2018年统计约300万人口)。台伯河穿城而过,既为古代罗马提供了防御屏障,也塑造了独特的城市肌理——山丘与河谷交错的地形使城市布局呈现出阶梯式特征,这种地理特征被形象地称为“七丘之城”。

气候特征:典型的地中海气候使罗马四季分明,夏季炎热干燥(7月平均气温20-32℃),冬季温和多雨(1月气温1-10℃)。这种气候条件不仅适宜橄榄与葡萄种植,也为古罗马建筑的石材保存提供了理想环境。

战略地位:

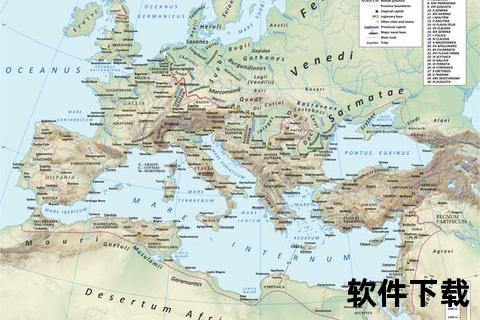

1. 陆海枢纽:地处亚平宁半岛中心,向西22公里即达地中海,成为连接欧、亚、非三大洲的贸易中转站。

2. 防御优势:七座山丘构成天然堡垒,配合台伯河的护城河功能,使罗马在冷兵器时代易守难攻。

3. 资源禀赋:周边平原的肥沃土壤与台伯河的灌溉系统,支撑了早期农业社会的发展,为城市扩张奠定基础。

根据“母狼乳婴”传说,罗马建城于公元前753年,罗穆卢斯兄弟在帕拉蒂诺山奠基。考古证据显示,早在公元前2000年,拉丁人、伊特鲁里亚人已在此聚居。王政时代的罗马以氏族部落为基础,形成“国王-元老院-公民大会”三元权力结构,军事与宗教权力集中于君主。

推翻塔克文王朝后,罗马进入共和国时期。十二铜表法的颁布(前451年)标志着成文法诞生,平民保民官制度的设立缓解了阶级矛盾。通过三次布匿战争,罗马征服迦太基,控制西地中海,形成以军团、道路网和行省制为支柱的扩张体系。马略改革引发的军事私有化最终导致共和国内部崩溃。

屋大维确立元首制,开启罗马帝国时代。图拉真时期(98-117年)疆域达到顶峰,地跨欧亚非500万平方公里,地中海成为“帝国的内湖”。罗马城的建设达到巅峰:

1870年意大利王国收复罗马,次年定都于此。现代罗马不仅是国家行政中心(总统府、议会所在地),更以“露天历史博物馆”著称:

面对人口增长(2024年约421万)与遗产保护的双重压力,罗马实施“历史中心区限行”,并通过地铁C线考古同步工程平衡建设与文物保护。气候变化的威胁(如2023年台伯河洪水)促使市升级排水系统,重现古罗马水道智慧。

旅行建议:

学术研究资源:

这座永恒之城的故事,从未停止书写。从台伯河畔的牧羊人聚落到今日的现代都市,罗马用每一块古砖诉说文明的韧性。当游客站在帝国广场的残垣前,触摸的不仅是历史,更是人类对秩序与美的永恒追求。