月经是女性生理周期的重要部分,但伴随而来的不适症状常让许多人感到困扰。据统计,约70%-90%的女性在经期会出现不同程度的腹痛、头痛、情绪波动或疲劳等症状。这些症状不仅影响日常生活,还可能隐藏健康隐患。本文将从科学角度解析这些症状的成因,并提供实用的应对策略,帮助女性更好地管理经期健康。

一、月经相关症状的科学解析

1. 腹痛:痉挛与炎症的双重作用

腹痛是月经期最常见的症状之一,约50%-90%的女性会经历不同程度的疼痛。

典型表现:下腹部钝痛或剧烈痉挛,可能放射至腰骶或大腿内侧。

病因机制:

子宫收缩:前列腺素分泌增加导致子宫过度收缩,引发缺血性疼痛。

炎症反应:月经期子宫内膜脱落伴随局部炎症介质释放,加重疼痛。

继发性疾病:如子宫内膜异位症或盆腔炎,可能导致持续性或渐进性疼痛。

2. 头痛:激素波动与血管变化的连锁反应

约30%的女性在经期会出现偏头痛或紧张性头痛。

典型表现:头部钝痛或搏动性疼痛,可能伴随恶心、畏光。

病因机制:

激素波动:雌激素水平下降影响血清素代谢,导致脑血管收缩。

水钠潴留:激素变化导致颅内压升高,引发胀痛。

3. 情绪波动:神经递质的“过山车”效应

76%-85%的女性在经前或经期出现情绪波动。

典型表现:易怒、焦虑、抑郁或情绪淡漠,可能伴随社交退缩。

病因机制:

血清素失衡:雌激素波动抑制血清素合成,影响情绪调节。

内啡肽变化:黄体期孕酮撤退导致内源性镇痛物质减少,加剧敏感度。

4. 疲劳:能量消耗与代谢失衡的综合结果

约60%的女性在经期感到明显乏力。

典型表现:嗜睡、注意力下降、日常活动耐力降低。

病因机制:

失血与缺铁:月经出血导致血红蛋白下降,携氧能力减弱。

代谢需求增加:子宫收缩和炎症修复过程消耗大量能量。

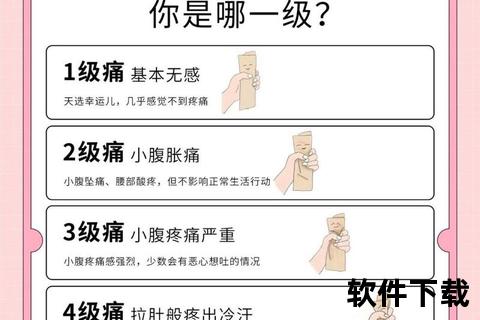

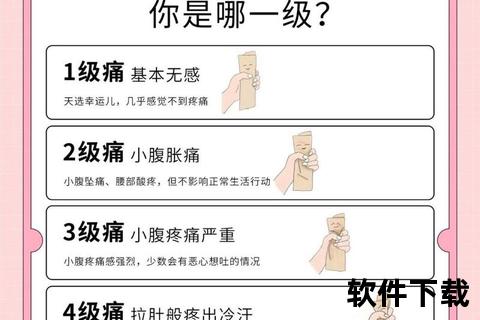

二、症状分级与就医信号

1. 轻度症状的自我管理

热敷:下腹部局部热敷15-20分钟,可缓解子宫痉挛。

饮食调整:补充富含Ω-3脂肪酸的食物(如深海鱼、坚果),减少咖啡因摄入。

轻度运动:瑜伽或散步可促进内啡肽分泌,改善情绪。

2. 中重度症状的医学干预

药物选择:

非甾体抗炎药:布洛芬可抑制前列腺素合成,建议经前1-2天开始服用。

短效避孕药:调节激素波动,需连续使用3个月以上。

物理治疗:低频电刺激或针灸可缓解顽固性疼痛。

3. 需紧急就医的警示信号

疼痛持续超过72小时或伴随发热、异常出血。

情绪波动发展为自杀倾向或严重社交功能障碍。

疲劳伴随心悸、晕厥或皮肤苍白,提示贫血加重。

三、特殊人群的注意事项

1. 青少年女性:原发性痛经高发,应优先排除生殖道畸形。

2. 备孕期女性:慎用非甾体抗炎药,可选择热敷或维生素B6补充。

3. 围绝经期女性:需警惕子宫肌瘤或腺肌病引发的继发性痛经。

四、长期健康管理策略

1. 生活方式调整:

睡眠管理:保证每晚7-9小时睡眠,经期避免熬夜。

压力缓解:正念冥想或深呼吸练习可降低皮质醇水平。

2. 营养强化:

补铁食谱:每周摄入2次动物肝脏或血制品。

镁元素补充:菠菜、黑巧克力可缓解肌肉紧张。

3. 周期性健康监测:

使用经期记录APP追踪症状模式,识别潜在疾病线索。

每年一次妇科超声检查,筛查子宫内膜异位症。

月经期不适是女性健康的“晴雨表”,轻度症状可通过科学自我管理缓解,但反复发作或加重的症状需及时就医。记住,疼痛不是必须忍受的“宿命”,通过系统干预,90%以上的经期不适可显著改善。从今天起,用知识武装自己,让月经周期成为关爱身体的契机。