月经是女性生殖健康的晴雨表,其规律性直接反映内分泌系统的平衡状态。根据临床统计,我国育龄期女性中约67%曾经历过不同程度的月经紊乱,其中仅30%会主动寻求医疗帮助。这一现象背后,既有对症状认知的偏差,也隐藏着妇科疾病的潜在风险。

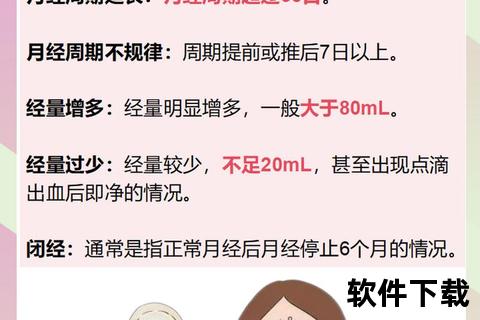

正常月经周期为21-35天,经期持续2-7天,总失血量20-80ml(约每日更换3-5次卫生巾)。超过此范围即属异常,需警惕以下四类核心表现:

1. 周期紊乱:连续3个月出现周期缩短(<21天)或延长(>35天),可能提示多囊卵巢综合征或黄体功能不足。

2. 经量异常:突发性经量激增(每小时浸透1片卫生巾)或锐减(整个周期不足5ml),需排查子宫肌瘤、内膜病变或甲状腺疾病。

3. 伴随症状:经前胀痛加剧、非经期出血、持续性腰腹坠痛等,可能是子宫内膜异位症或生殖系统炎症的征兆。

4. 全身反应:严重贫血(头晕、乏力)、体重骤变(6个月内±10%)或痤疮爆发,提示代谢紊乱或激素失衡。

1. 神经内分泌轴失调

下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)的精密调控是月经规律的核心。精神压力、极端节食(体脂率<17%)或昼夜节律紊乱,会直接抑制促性腺激素释放,导致无排卵性月经。典型病例表现为青春期功血或围绝经期经期延长。

2. 器质性病变

3. 外源性干扰

紧急避孕药可使20%使用者出现撤退性出血,而长期服用抗凝药物(如华法林)会使经量增加30%-50%。近年研究显示,PM2.5暴露每增加10μg/m³,月经周期异常风险上升12%。

1. 急性出血处理:经量突增时采用“加压+补铁”策略:静卧时用冰袋冷敷下腹部(每次15分钟),同时口服多糖铁复合物(150mg/日)。

2. 周期记录法:使用Flowealth等APP记录基础体温,排卵后体温持续升高不足12天提示黄体功能不足。

3. 营养代餐方案:经后期补充亚麻籽(含木酚素)、南瓜籽(富锌),经前期增加黑芝麻(钙含量780mg/100g)和发酵食品,调节雌激素代谢。

当药物治疗无效或存在器质性病变时,宫腔镜手术切除息肉(复发率从30%降至8%)或腹腔镜子宫动脉阻断术(减少经量70%-90%)成为优选。

1. 青春期女性:初潮后3年内周期波动属正常,但持续10日以上出血需排除凝血功能障碍(如vWF因子缺乏)。

2. 备孕群体:黄体期缩短至≤11天者,建议排卵后补充地屈孕酮(20mg/日),可提高着床率27%。

3. 围绝经期女性:周期突然缩短(<21天)伴内膜增厚(>12mm)时,需宫腔镜检查排除内膜癌。

1. 压力管理:每日正念冥想12分钟,可使皮质醇水平降低18%,改善HPO轴功能。

2. 运动处方:每周3次太极训练(心率维持在110-120次/分),能提升性激素结合球蛋白(SHBG)水平15%,降低游离雄激素。

3. 环境干预:使用空气净化器(CADR≥300m³/h)可将室内PM2.5浓度控制在35μg/m³以下,减少环境雌激素暴露。

当出现以下情况时,建议48小时内通过「春雨医生」「好大夫在线」等平台进行图文问诊:

问诊前需准备:3个月基础体温记录、近期激素六项检测报告(月经第2-4天)、盆腔B超结果。

月经调理是系统工程,需医患协同制定个性化方案。建议每位女性建立《月经健康档案》,每半年进行1次妇科超声+AMH检测,通过早期干预将妇科肿瘤风险降低40%。记住:规律的月经不仅关乎生育,更是全身健康的保护伞。