月经是女性生殖健康的晴雨表,其周期、经量和持续时间的变化往往预示着身体状态的变化。据统计,全球范围内约30%的育龄女性存在不同程度的月经异常,其中超过50%的案例未得到规范诊治。当经期紊乱持续超过3个月,或伴随严重不适时,就需警惕病理性月经不调的可能。

月经不调表现形式多样,常见类型包括周期异常(提前/延后/紊乱)、经量异常(过多/过少)、经期延长(超过7天)及伴随症状(痛经、血块、头晕等)。通过观察经血颜色可初步判断:鲜红色伴大量血块可能提示血热,暗紫色伴小腹冷痛多属血寒,淡红色质稀则指向气血不足。需要特别警惕的是,长期经期延长可能引发贫血,而突然经量剧增需排除子宫肌瘤等器质性疾病。

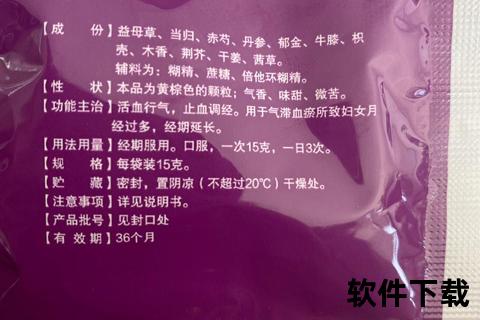

中医将月经不调分为八大证型,临床用药需严格对应证候特征:

1. 肝郁气滞型

2. 气血两虚型

3. 血热型

4. 血瘀型

需特别注意:中药调理需持续3个月经周期以上,建议在经前1周开始服药,经期根据体质调整药量。部分中成药含活血成分,孕早期及凝血功能障碍者禁用。

现代医学将月经不调归因于下丘脑-垂体-卵巢轴功能异常,常用药物包括:

1. 激素调节剂

2. 对症治疗药物

需要警惕的是:激素类药物可能引发撤退性出血、胀痛等反应,长期使用需定期监测肝肾功能。对于备孕女性,建议停药3个月后再受孕。

1. 青春期少女

初潮后3年内周期不规律属生理现象,若经量过多持续半年以上,可考虑小剂量雌激素治疗。需避免过早使用促排卵药物,防止卵巢过度刺激。

2. 围绝经期女性

雌孕激素联合疗法(如雌二醇/地屈孕酮复合制剂)可改善潮热盗汗,但需严格评估乳腺癌风险。此阶段突然经量增多需优先排除子宫内膜癌变。

3. 药物性月经紊乱

抗抑郁药(SSRIs)、抗癫痫药(丙戊酸钠)可能干扰激素代谢,使用期间建议每3个月复查性激素。精神类药物导致闭经时,可联用二甲双胍改善胰岛素抵抗。

1. 自我监测三要素

2. 就医预警信号

3. 药物相互作用规避

4. 生活方式协同干预

需要特别提醒:网络流传的"催经汤"(如藏红花冲剂)可能引发大出血,自行用药导致急诊的案例近年增长显著。建议在专业医师指导下,建立包含中医体质辨识、激素水平检测、盆腔超声检查的个体化治疗方案。

月经周期的调理本质上是生命节律的重建过程。无论是选择中医的整体调养,还是西医的精准干预,都需要建立在对自身生理状态的充分认知基础上。当出现持续3个月以上的月经紊乱,建议优先到妇科内分泌专科就诊,通过基础体温测定、激素六项检测等手段明确病因,避免盲目用药延误病情。记住,规律的月经不仅关乎生育能力,更是全身健康的保护屏障。