传染病无声无息地潜伏在生活的各个角落,从流感病毒的飞沫到诺如病毒污染的餐具,从水痘患者的皮疹到结核病人的咳嗽,每一种传播途径都可能成为健康的隐形杀手。在2025年春季呼吸道疾病与消化道疾病交织的当下,掌握科学的防控策略不仅能守护个人健康,更是对社会公共卫生安全的责任担当。

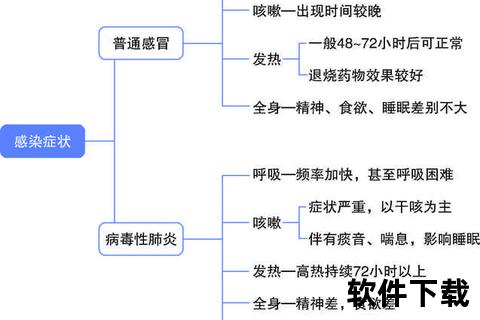

病原体通过三大核心路径建立传播链条:空气传播(如流感、肺结核)、接触传播(如诺如病毒、手足口病)以及媒介生物传播(如登革热)。以近期高发的甲流为例,患者在咳嗽时喷出的0.5-12微米飞沫可在空气中悬浮数小时,当健康人群吸入这些携带病毒的颗粒,感染便可能发生。而诺如病毒则通过"手-口"路径传播,实验数据显示该病毒在门把手表面存活时间可达2周。

不同人群的易感性存在显著差异:儿童因免疫系统未发育完善,感染水痘和手足口病的风险是成人的3倍;孕妇感染流感后发展为重症的概率增加40%;老年群体感染新冠后出现"细胞因子风暴"的风险显著升高。这些差异要求防控措施必须具有针对性。

基础防护三要素构成个人防线:

1. 呼吸屏障管理:N95口罩对0.3微米颗粒过滤效率≥95%,在医疗机构等高风险场所建议4小时更换,日常使用医用外科口罩即可。需注意口罩金属条需紧密贴合鼻梁,下沿需包裹下颌。

2. 手部卫生革命:采用七步洗手法(内外夹弓大立腕)持续40-60秒,在接触公共物品、处理食材、如厕后必须执行。含60%-80%酒精的免洗消毒液可灭活多数包膜病毒。

3. 环境清洁标准:门把手、电梯按钮等高频接触部位每日需用500mg/L含氯消毒剂擦拭,餐具煮沸消毒需持续15分钟以上。紫外线灯对空气消毒时,需确保无人状态且照射强度≥70μW/cm²。

进阶防护策略包括:

疫苗接种需把握"三早原则":流感疫苗应在流行季前1个月接种,水痘疫苗需完成2剂次接种,老年人群推荐23价肺炎疫苗与流感疫苗联合接种。值得注意的是,麻疹疫苗产生有效抗体的时间需要10-14天。

社区层面实施"三级网格管理":以小区为单位建立健康管理员,每日收集居民健康信息;街道设立临时隔离观察点,对疑似病例实施48小时医学观察;区级疾控建立动态疫情热力图。重点场所防控中,学校需执行晨午检制度,班级出现3例相似症状立即启动线上教学;商超需控制人流密度不超过0.5人/平方米,扶梯扶手带每小时消毒1次。

应急处置遵循"黄金24小时"原则:首例病例确诊后,6小时内完成初步流调,12小时划定封控范围,24小时完成全员核酸检测。对诺如病毒聚集性疫情,需对呕吐物采用"吸附-消毒-清理"三步处理法,使用10000mg/L含氯消毒剂作用30分钟。

儿童防护需注意:选择符合GB/T38880-2020标准的儿童口罩,避免使用成人口罩改造;体温监测选择颞动脉红外测温仪,避免耳温计造成交叉感染。孕妇就诊建议佩戴防护级别更高的KN95口罩,产检采用预约制错峰就医。

慢性病患者应建立"健康日志",记录每日体温、用药情况、症状变化。糖尿病患者需注意75%酒精可能引起皮肤干燥开裂,建议改用季铵盐类消毒剂。肿瘤患者化疗期间出现发热应立即启动"绿色通道"就医。

居家隔离需配置"五大件":电子体温计、指夹式血氧仪、应急药品箱、带盖垃圾桶、独立通风系统。当出现呼吸频率>30次/分、血氧饱和度<93%或持续高热3天以上,应立即启动应急送医程序。

社区疫情暴发时应执行"三停三禁":停止堂食、停用中央空调、停开集体会议;禁止探视、禁止聚集、禁止跨区流动。物资配送采用"零接触"模式,快递外包装需喷洒消毒并静置2小时。

在这个微生物与人类共生的时代,传染病的防控既是科学课题也是文明考验。当每个人都将防护措施转化为肌肉记忆,当社区建立起快速响应的防疫网络,我们就能构筑起抵御病原体的铜墙铁壁。记住,一次规范的洗手可能阻断传播链,一次及时的报备能保护整个社区,这些微小的行动终将汇聚成守护生命的磅礴力量。