黄体酮作为人体天然孕激素,在妇科领域被广泛用于调节月经周期。对于有重要日程安排的女性而言,合理使用黄体酮推迟月经是安全有效的选择。本文将系统解析其作用原理、规范用药方案及风险防控要点,帮助公众建立科学认知。

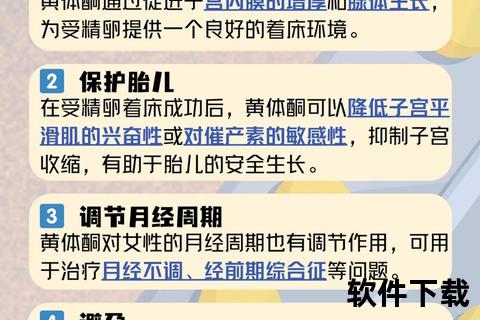

人体月经周期由雌激素和孕激素共同调控。排卵后形成的黄体会分泌孕酮,使子宫内膜增厚为受精卵着床准备。若未受孕,黄体萎缩导致孕酮骤降,子宫内膜失去激素支持而脱落出血,形成月经。

黄体酮推迟月经的核心原理在于:外源性补充孕激素,维持子宫内膜稳定状态。当血液中孕酮浓度持续高于生理水平时,可抑制子宫内膜脱落,实现推迟经期的效果。研究显示,正确用药可使月经延迟5-7天,成功率约85%。

1. 禁忌筛查

血栓病史、肝功能异常、乳腺癌患者禁用。用药前需进行乳腺超声、凝血功能检测。近期研究显示,长期使用(>3个月)可能增加心血管事件风险。

2. 副作用管理

3. 周期重建

停药后3-7天会发生撤退性出血,视为"人工月经"。若超过10天未出血,需排查妊娠或子宫内膜病变。建议后续2个月经周期避免重复用药。

4. 特殊人群警示

5. 失败原因分析

6. 替代方案储备

对孕激素敏感者,可改用短效避孕药(如优思明)从月经第5天开始每日1片,通过抑制排卵实现经期调整。

1. 「黄体酮会致癌?」

短期使用(<3个月/年)未见肿瘤风险上升。但乳腺癌高风险人群(BRCA基因突变)应避免使用。

2. 「推迟月经会导致不孕?」

现有证据表明规范用药不影响卵巢储备功能。但反复使用可能掩盖多囊卵巢综合征等原发病。

3. 「中药调理更安全?」

益母草等中药通过收缩子宫影响经期,可能加重痛经,不适合作为推迟方案。

1. 评估必要性:经期不适轻微者优先考虑非药物方案(如布洛芬缓释片)

2. 月经周期计算:记录近3个月经日期,确定排卵后用药窗口期

3. 医疗机构检查:完成妇科超声、激素六项等基线评估

4. 用药方案制定:根据日程安排选择剂型,签订知情同意书

5. 应急预案准备:备妥卫生用品,考生长可申请特殊考场安排

科学使用黄体酮需平衡个体需求与健康风险。建议在妇科医生指导下,结合月经日记、生化检测等制定个性化方案。记住:月经调控是身体发出的健康信号,非必要情况下应尽量减少人工干预。