新生儿和婴儿是否具备感知饥饱的能力,是许多新手父母最关心的问题之一。面对一个无法用语言表达需求的婴儿,家长常陷入“喂不够”或“喂太多”的焦虑中。事实上,科学研究表明,婴儿从出生起便具备与生俱来的生理调节机制,能通过行为、情绪和身体信号传递饥饱需求。理解这些信号并科学回应,是保障婴幼儿健康成长的关键。

1. 本能的生存反射

新生儿出生时即具备觅食反射和吸吮反射。当饥饿时,他们会通过转头、张嘴、吸吮手指等动作主动寻找食物;一旦获得乳汁或配方奶,吸吮速度和强度会随着饱腹感增强而逐渐放缓,最终停止进食。这种本能的自我调节能力,是婴儿避免过度进食的天然保护机制。

2. 胃肠信号反馈系统

婴儿的胃肠道会通过神经传导向大脑发送信号。饥饿时,胃部收缩刺激激素分泌,引发哭闹;进食后,胃部充盈会触发饱腹感信号,表现为满足、安静或入睡状态。研究显示,婴儿的胃容量在出生时仅为樱桃大小(5-7毫升),满月时增至鸡蛋大小(80-150毫升),这种生理限制也天然控制了单次进食量。

3. 睡眠与进食的关联性

饥饿会影响婴儿的睡眠周期。新生儿在饱腹后更容易进入深度睡眠,而饥饿则会导致频繁觉醒和哭闹。随着月龄增长,婴儿逐渐形成规律的进食-睡眠节奏,这种规律性也间接反映了其饥饱感知的成熟。

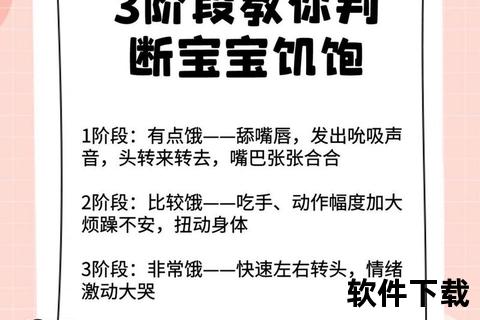

1. 饥饿的早期表现(按时间顺序分级)

注意:若等到婴儿大哭才喂食,可能导致吞咽空气引发胀气,建议在早期信号出现时及时响应。

2. 饱足的典型表现

3. 易混淆的特殊情况

1. 遵循“按需喂养”原则

2. 避免过度喂养的误区

3. 特殊情况的处理

出现以下情况时,可能提示病理问题,需及时就诊:

1. 持续拒食超过6小时,伴有嗜睡或脱水症状(如囟门凹陷、皮肤弹性差);

2. 频繁呕吐(非正常溢奶)、粪便带血或呈灰白色;

3. 体重增长停滞或下降超过7天。

婴儿的饥饱感知能力是其生存本能与生理发育的共同结果。家长需摒弃“多吃才健康”的传统观念,通过观察信号、记录生长曲线、建立规律喂养节奏,帮助婴儿形成健康的饮食模式。正如《中国婴幼儿喂养指南(2022)》所强调:“顺应喂养”的核心是尊重婴儿的自我调节能力,在信任与回应中促进其身心发展。