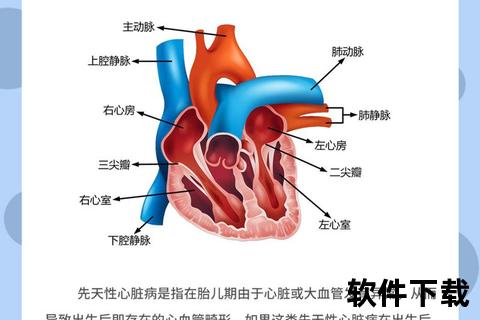

先天性心脏病(CHD)是出生时即存在的心脏结构异常,其类型多样,对患者生存期的影响差异显著。随着医疗技术的进步,约90%以上的患儿可存活至成年,但生存质量、并发症风险及长期预后仍需科学管理。本文从生存期预测的核心因素、治疗进展及个体化健康管理角度,为患者及家属提供实用指南。

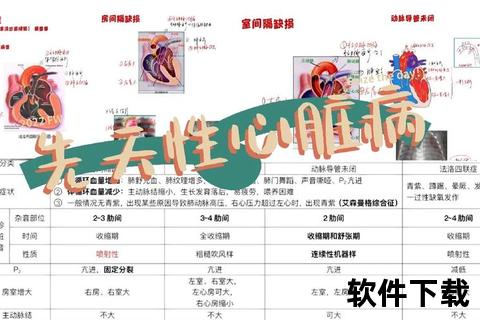

先天性心脏病的生存期与疾病类型、治疗时机及术后管理密切相关。根据临床特征,先心病可分为以下两类:

1. 非紫绀型(简单型):如房间隔缺损、室间隔缺损等。早期干预后,患者寿命接近正常人群,部分未治疗患者可存活至60岁以上。

2. 紫绀型(复杂型):如法洛四联症、完全性大动脉转位等。未及时治疗者可能难以活过3岁,但手术矫正后生存率显著提高。

关键数据:

早期诊断与干预是改善预后的关键。出生后3个月内完成手术的患儿,心脏功能恢复更佳,神经发育迟滞风险降低。延误治疗可能导致肺动脉高压或心力衰竭,显著缩短生存期。

约25%术后患者可能出现心律失常、感染性心内膜炎或肺高压。定期随访、心脏康复训练及营养支持可降低远期风险。

患儿术后可能出现焦虑、自卑等心理问题。家庭支持与专业心理咨询可提升治疗依从性及生存质量。

孕期风疹感染、吸烟或糖尿病可能增加胎儿先心病风险。建议孕早期进行胎儿心脏超声筛查。

1. 早期筛查与诊断

2. 规范治疗与随访

3. 家庭护理要点

4. 社会资源整合

加入患者互助组织,获取康复训练指南及心理支持资源,降低信息不对称带来的焦虑。

随着基因编辑、组织工程等技术的突破,先心病治疗正从“延长寿命”转向“全生命周期健康管理”。个体化康复方案、远程心电监测及人工智能辅助诊断将进一步提升患者生存质量。

先天性心脏病患者的生存期已从“能否存活”转变为“如何活得更好”。通过科学治疗、精细管理及社会支持,多数患者可享有与健康人群相近的生活质量。早诊早治、终身随访及积极心态是延长生存期的三大支柱。