当新生儿安静地躺在父母怀中时,偶尔传来的“咕噜咕噜”声常让家长既好奇又担忧。这声音并非简单的饥饿信号,而是婴儿肠道发育的独特语言。本文将从科学角度解析这一现象,并提供实用护理指南,帮助父母科学应对。

新生儿肚子发出的声响,医学上称为肠鸣音,是肠道内气体与液体随肠壁蠕动产生的自然现象。由于婴儿腹壁薄、肠道发育尚未成熟,这种声音比成人更明显。正常肠鸣音每分钟约4-5次,是消化系统正常运作的标志。

生理性肠鸣音的三大成因:

1. 肠道气体增加:哺乳姿势不当、吞咽空气或母亲饮食中产气食物(如豆类、西蓝花)均可导致肠道气体增多。

2. 饥饿反应:空腹时肠道蠕动加快,类似成人“饿肚子叫”,可通过喂奶缓解。

3. 快速消化特性:婴儿代谢旺盛,肠道蠕动频率高,尤其早产儿因器官发育不完全更易出现。

尽管多数肠鸣音属于正常现象,但以下情况需警惕潜在疾病:

1. 伴随异常症状:

2. 肠鸣音异常活跃:每分钟超过10次,或伴随腹部硬胀、拒按

3. 特殊群体风险:早产儿、乳糖不耐受婴儿、过敏体质者更易发展为肠道感染或食物过敏

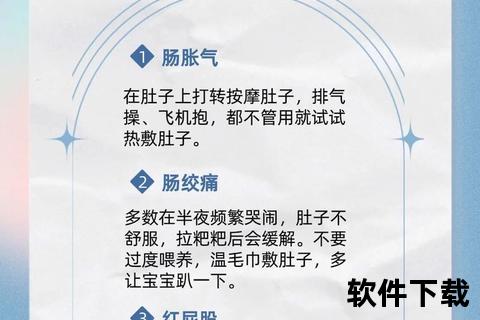

案例警示:若婴儿哭闹时双腿蜷缩、面部涨红,可能是肠胀气或肠绞痛;若伴随果酱样血便,需紧急排除肠套叠。

1. 拍嗝法:喂奶后竖抱婴儿,空心掌从下至上轻拍背部,持续5-10分钟。

2. 腹部按摩:温掌心以肚脐为中心顺时针画圈,每次2-3分钟,餐后1小时进行。

3. 热敷疗法:40℃温毛巾敷于腹部(避开肚脐),每次10分钟,每日2-3次。

1. 饮食管理:

2. 环境控制:

3. 发育监测:记录每日喂养量、排便次数及性状,发现异常及时就医

新生儿肠鸣音既是生命活力的体现,也是健康监测的窗口。通过科学认知与主动干预,家长可将焦虑转化为精准护理。记住:当异常症状持续或加重时,及时寻求儿科医生帮助,远比自行用药更安全。养育之路虽充满挑战,但每一次“咕噜”声的背后,都是成长的力量在悄然萌发。