在日常生活中,我们常常会遇到重量单位换算的问题,例如“1斤等于多少克”。无论是购买食材、计算药物剂量,还是制定健康食谱,掌握基础重量单位的换算能力都至关重要。本文将从科学角度解析斤与克的关系,结合实际场景提供实用建议,帮助不同人群快速解决换算困惑,避免因单位混淆导致的健康隐患。

一、斤与克的科学定义及换算原理

1. 基础换算关系

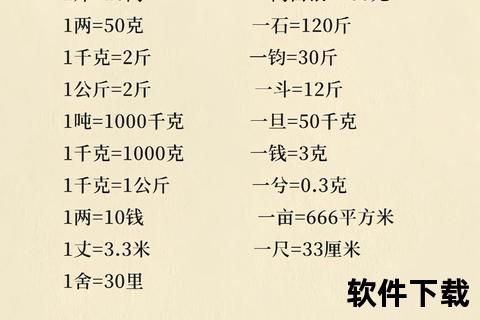

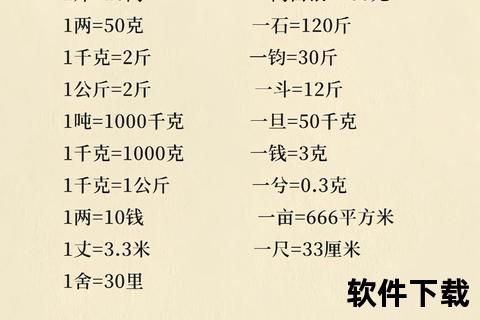

根据中国国家标准,1斤 = 500克。这一标准自1959年《关于统一计量制度的命令》颁布后确立,目的是简化传统十六两制(1斤=16两)的复杂计算,并与国际单位制接轨。例如:

半斤 = 250克

2斤 = 1千克(公斤)

2. 历史演变

中国古代的“斤”并非固定值。例如,秦代1斤约254克,隋代增至668克,清代为596克。近代因国际贸易需求,中国主动将1斤调整为500克,实现与“千克”的便捷换算(1公斤=2斤)。

3. 地区差异需注意

中国大陆:1斤=500克;

台湾地区:1台斤=600克;

香港、澳门:1斤≈605克。

若涉及跨境购物或健康产品代购,需特别留意标签上的单位标注,避免剂量错误。

二、实际应用场景与健康管理

1. 日常饮食管理

食材采购:例如,某健康食谱建议“每日摄入300克蔬菜”,相当于0.6斤。若按传统市场“斤”为单位购买,需明确换算比例。

营养标签解读:食品包装常以“克”标注营养成分(如蛋白质含量),需结合个人每日推荐摄入量(如成人每日需50-60克蛋白质)进行换算。

2. 用药安全

儿童药物剂量:某些药品说明书按“毫克/千克体重”标注剂量。若儿童体重20斤(即10公斤),需准确换算以避免过量。

中药煎煮:传统中药方剂中“两”与“克”的换算需谨慎,1两=50克(现代标准),而历史上1两曾为15-40克不等。

3. 运动与体重管理

减脂目标设定:若计划每月减重1公斤(2斤),需通过热量差(约7700千卡/公斤)分解目标,制定每日饮食与运动计划。

三、常见误区与实用工具

1. 三大常见误区

混淆“市斤”与“公斤”:超市价签常以“500克”代替“1斤”,需警惕商家利用单位差异误导消费。

误用历史单位:如古装剧中“九斤老太”实为艺术夸张(古代1斤更轻),需以现代标准为准。

忽略特殊群体需求:孕妇需控制体重增长(建议11-16公斤),若按“斤”计算,需定期转换为“千克”与医生沟通。

2. 快速换算技巧

口诀法:“斤换克,加三零”(1斤→500克);“克换斤,去三零”(1000克→2斤)。

工具推荐:

手机应用:单位转换器(支持实时换算);

搜索引擎:直接输入“X斤等于多少克”获取结果。

3. 特殊场景处理

紧急情况:若家中无电子秤,可用常见物品估算:

1个鸡蛋≈50克(1两);

1瓶矿泉水(500毫升)≈500克(1斤)。

跨境购物:购买进口保健品时,需确认成分表单位(如1磅≈453.6克)。

四、行动建议与总结

1. 家庭必备工具:建议购置带“斤/克”双单位显示的电子秤,尤其适用于婴幼儿辅食制作或慢性病患者饮食管理。

2. 健康教育普及:家长可通过烹饪活动教儿童认识单位换算,例如“100克面粉约捏成拳头大小”。

3. 就医沟通技巧:向医生症状时,优先使用“公斤”或“克”,避免因“斤”的地域差异引发误解。

重量单位的准确换算是健康管理的基础能力。通过理解科学原理、掌握实用工具,并警惕常见误区,公众可更从容地应对饮食、用药及健康监测中的挑战。