痤疮,这一困扰全球数亿人的皮肤问题,不仅是青春期的标志,更可能成为伴随终身的烦恼。当油脂分泌失控、毛孔堵塞和炎症反应共同作用时,皮肤表面便会出现令人困扰的粉刺、丘疹甚至囊肿。在众多治疗方案中,一个被称为“战痘”的药物——异维A酸软胶囊,因其独特的治疗机制和显著疗效备受关注。但关于它的作用原理和实际应用,仍存在诸多认知盲区。

毛囊皮脂腺单位的异常活动是痤疮发生的核心机制。当雄激素刺激导致皮脂腺过度分泌油脂时,这些富含甘油三酯的分泌物会成为痤疮丙酸杆菌的“营养基”。这种细菌的增殖不仅引发炎症反应,其代谢产物还会加剧毛囊导管角化异常,形成恶性循环。临床观察显示,约85%的痤疮患者存在皮脂分泌率异常升高,且炎症程度与皮脂氧化产物正相关。

1. 皮脂调控的分子开关

通过抑制皮脂腺细胞中SREBP-1(固醇调节元件结合蛋白)信号通路,该药物能减少脂质合成关键酶的表达,使皮脂分泌量降低90%以上。临床数据显示,治疗4周后患者皮脂腺体积缩小40%,这种改变具有剂量依赖性。

2. 角化异常的基因编辑

药物代谢产物与维甲酸受体(RAR)结合后,调控角质形成细胞分化相关基因,使毛囊导管角化趋于正常。研究证实,治疗12周后毛囊漏斗部角质层厚度减少35%,粉刺溶解率提升至82%。

3. 炎症风暴的智能灭火

通过抑制TLR-2受体和NF-κB通路,药物能减少IL-1α、TNF-α等促炎因子释放。实验室数据显示,治疗组患者血清IL-6水平较基线下降67%,显著优于抗生素治疗组。

4. 微生物环境的生态重构

通过改变毛囊内氧分压和脂质构成,使痤疮丙酸杆菌生存环境发生根本改变。PCR检测显示,治疗3个月后病原菌载量降低2-3个数量级,且不易产生耐药性。

针对286例中重度患者的回顾性研究显示:

典型案例中,28岁女性患者经0.5mg/kg/d剂量治疗5个月后,皮损计数从基线42个降至3个,皮脂分泌率由5.8μg/cm²/min降至0.9,且随访1年无复发。

1. 剂量艺术

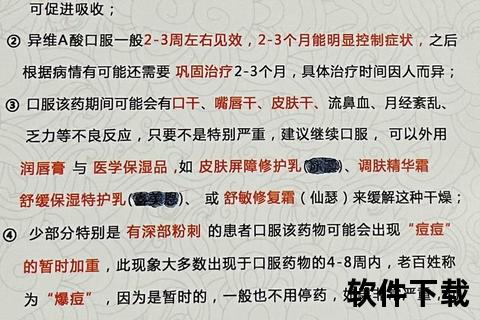

起始剂量推荐0.25-0.5mg/kg/d,对于体重>80kg者,建议采用10mg晨服+20mg晚服的脉冲式给药。最新Meta分析显示,低剂量长疗程(6-9个月)方案在维持疗效将唇炎发生率从86%降至41%。

2. 特殊人群防护

育龄女性需严格执行“双保险”避孕策略:治疗前1月启动避孕措施,治疗期间每月妊娠检测,停药后继续避孕3个月。对132例意外妊娠案例的追踪显示,规范避孕可将胎儿畸形风险从26%降至0.3%。

3. 不良反应的智慧管理

针对高发副作用建立分级应对:

建议建立个性化监测档案:

对317例患者的跟踪显示,系统监测可使严重不良反应发生率从8.7%降至2.1%。

站在皮肤医学发展的前沿,异维A酸软胶囊展现出的不仅是单一药物的突破,更是对痤疮病理网络的系统解构。对于顽固性痤疮患者,在专业医师指导下规范使用,配合科学的监测体系,完全可以在疗效与安全间找到最佳平衡点。当最后一个炎性丘疹消退时,改变的不仅是肌肤状态,更是重获自信的人生篇章。