在日常生活中,突发性关节疼痛、肌肉拉伤或慢性劳损困扰着许多人。面对这些疼痛,外用贴剂因其便捷性和局部作用优势成为家庭常备药品。本文将以消炎镇痛膏为例,结合成分解析、适应症判断和操作指南,帮助公众科学应对疼痛问题。

一、认识消炎镇痛膏:成分与作用机制

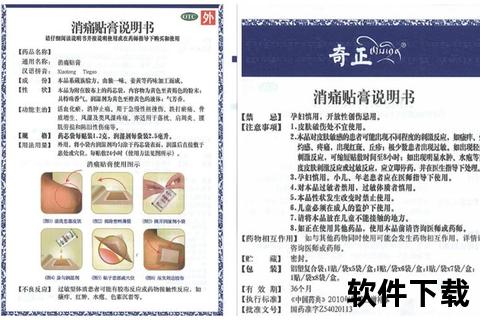

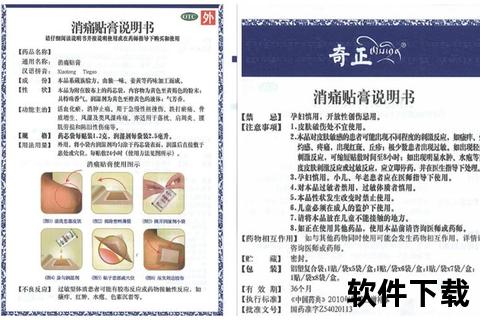

消炎镇痛膏由薄荷脑、樟脑、水杨酸甲酯、冰片等活性成分组成,这些成分通过以下途径发挥作用:

1. 局部:薄荷脑和樟脑可刺激皮肤冷觉感受器,缓解疼痛信号的传递。

2. 抗炎作用:水杨酸甲酯通过抑制前列腺素合成,减轻炎症反应。

3. 血管扩张:颠茄流浸膏可促进局部血液循环,加速代谢废物的清除。

适应症范围

急性损伤:如运动扭伤、拉伤后24小时内的局部肿胀疼痛。

慢性劳损:长期姿势不良导致的肩颈痛、腰肌劳损。

退行性病变:风湿性关节炎、骨关节炎的关节僵硬和疼痛。

二、操作指南:四步正确使用法

步骤1:症状评估与皮肤检查

适用情况:肌肉酸痛无破溃、关节活动受限但无畸形。

禁用标志:皮肤破损、湿疹或过敏性皮疹(如红斑、水疱)。

步骤2:清洁与预处理

1. 用清水和中性皂清洁疼痛部位,避免使用酒精以免刺激皮肤。

2. 多毛区域需修剪毛发至1mm长度,减少撕脱时的机械损伤。

步骤3:精准贴敷

位置选择:关节疼痛需覆盖关节面两侧,肌肉痛则沿肌纤维走向贴敷。

时间控制:每次贴敷不超过8小时,每日更换1-2次。

步骤4:效果观察与应急处理

正常反应:轻微温热感提示药物渗透。

异常信号:持续灼痛或瘙痒需立即停用,并用清水冲洗后涂凡士林保护。

三、特殊人群使用规范

孕妇与哺乳期女性

绝对禁忌:孕期使用可能引发子宫收缩,哺乳期成分可能通过皮肤吸收进入乳汁。

儿童与老年人

剂量调整:儿童需将贴剂剪至患处1/2大小,老年人因皮肤变薄需缩短贴敷时间至4小时。

慢性病患者

青光眼患者需监测眼压,前列腺肥大者警惕排尿困难加重。

四、常见误区与风险规避

误区1:贴剂可替代口服药

贴剂仅适用于局部轻中度疼痛,骨折、感染性关节炎需配合系统性治疗。

误区2:叠加使用增强疗效

同时使用两种含NSAIDs成分的贴剂可能增加肝肾负担。

误区3:长期连续使用

超过14天可能引发接触性皮炎,建议采用“贴3天停1天”的间歇疗法。

五、疼痛管理综合策略

家庭应急处理

急性扭伤48小时内采用RICE原则(休息、冰敷、加压、抬高)。

慢性疼痛可配合热敷(40℃左右)促进药物吸收。

就医指征

疼痛持续加重超过72小时。

伴随发热、关节畸形或活动功能丧失。

预防性措施

运动前充分热身,久坐人群每小时活动5分钟。

骨质疏松高风险者补充维生素D和钙剂。

总结

消炎镇痛膏作为非处方药,合理使用可有效改善生活质量。但需牢记:所有药物均是双刃剑,严格遵循说明书、关注身体反馈,才能最大化疗效、最小化风险。当自我护理无法缓解症状时,及时寻求专业医疗支持是更安全的选择。