腹部、腰部及盆腔的不适感是许多人在经期或日常生活中可能经历的常见症状。这些疼痛不仅影响生活质量,还可能提示潜在健康问题。本文将从解剖学角度解析不同部位的疼痛特点,并结合科学建议提供实用应对策略。

一、疼痛部位的解剖学解析

1. 腹部疼痛的区域划分与常见原因

根据腹部九宫格分区法,疼痛位置与对应器官密切相关:

上腹部:胃、十二指肠、的病变可能引发疼痛,如胃炎、胃溃疡、炎等。这类疼痛常伴随反酸、恶心,且与饮食相关。

中腹部(脐周):肠系膜淋巴结炎、急性肠炎等肠道疾病常见,疼痛多呈绞痛或胀痛,伴随腹泻或便秘。

下腹部:妇科疾病(如盆腔炎、子宫内膜异位症)或泌尿系统问题(如膀胱炎、尿路结石)的典型区域。疼痛可能单侧或双侧,活动后加重。

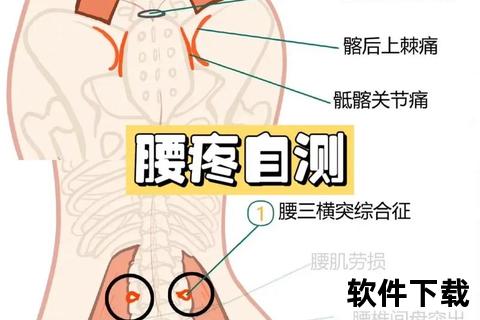

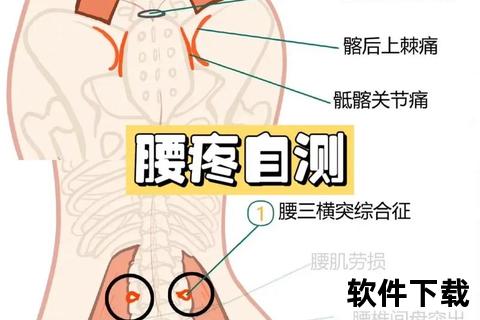

2. 腰痛的潜在关联

腰部疼痛常与腹部、盆腔问题交织:

肌肉骨骼性腰痛:久坐、姿势不良导致腰肌劳损或椎间盘突出,疼痛多为钝痛,活动受限。

妇科相关性腰痛:盆腔炎、子宫后位等可能引起放射性腰痛,表现为下腰部酸痛,经期加重。

3. 盆腔不适的复杂表现

盆腔区域包含生殖、消化和泌尿器官,疼痛特点多样:

下腹坠胀感:盆腔炎典型症状,伴随白带异常或发热。

单侧刺痛:卵巢囊肿扭转或宫外孕可能引发突发性剧痛,需紧急就医。

二、症状背后的病因与诊断线索

1. 生理性疼痛与病理性疼痛的区分

生理性疼痛:经期轻度痉挛、排卵期单侧隐痛(持续数小时至2天)属于正常范围。

病理性疼痛:若疼痛持续超过3天,伴随发热、异常出血或排尿困难,需警惕感染、肿瘤或异位妊娠。

2. 特殊人群的疼痛特点

孕妇:孕中晚期腰痛多因韧带松弛和重心前移,可通过侧卧睡姿、托腹带缓解。

儿童:慢性腹痛需排除肠系膜淋巴结炎、肠道寄生虫或心理压力,功能性腹痛占比较高。

三、居家管理与就医信号

1. 家庭急救措施

热敷与体位调整:用40℃热水袋热敷下腹或腰部,侧卧屈膝可减轻痉挛。

穴位按压:按揉三阴交(内踝上4横指)、关元穴(脐下3寸)缓解痛经,每次按压1-2分钟。

2. 必须就医的警示信号

| 症状 | 可能病因 | 紧急程度 |

||--||

| 突发右下腹剧痛 | 阑尾炎、卵巢囊肿扭转 | ⚠️ 立即急诊 |

| 腰痛伴血尿 | 肾结石、泌尿系感染 | ⚠️ 24小时内就诊 |

| 下腹痛+停经史 | 宫外孕、先兆流产 | ⚠️ 立即急诊 |

四、预防与长期管理策略

1. 生活方式调整

饮食:减少高脂、辛辣食物,经期避免冷饮,增加膳食纤维预防便秘。

运动:每天30分钟低强度运动(如瑜伽、游泳)改善盆腔血液循环,强化核心肌群。

2. 医疗干预建议

慢性疼痛:物理治疗(如超声波、低频电刺激)联合认知行为疗法,改善疼痛阈值。

反复感染:规范抗生素疗程,必要时进行菌群检测,避免滥用冲洗液。

腹部、腰部及盆腔疼痛是身体发出的重要信号。通过观察疼痛性质、持续时间和伴随症状,普通人可初步判断风险等级。记住:短期疼痛可通过家庭护理缓解,但持续性或进行性加重的疼痛需及时专业评估。健康的生活方式与定期体检,是预防严重并发症的关键防线。