在医学检查报告中,“糜烂”一词常引发患者的不安与困惑。这种浅表性组织损伤既可能出现在皮肤表面,也可能发生于人体内部的黏膜组织。一位年轻女性在妇科体检中发现宫颈糜烂样改变,紧张地询问医生是否需要手术;一位胃炎患者胃镜检查显示黏膜糜烂,担忧是否癌变;新手妈妈发现宝宝口腔内出现红色破损,焦急地寻找护理方法——这些真实场景揭示着大众对糜烂认知的普遍需求。

糜烂在病理学上特指上皮组织的浅表缺损,其损伤深度局限在表皮或黏膜表层,不累及深层组织。当皮肤擦伤仅损及角质层,或胃黏膜表层细胞脱落但未突破基底层时,即形成医学意义上的糜烂。这种损伤与溃疡存在本质区别:溃疡如同“凿穿墙壁”,会破坏全层上皮并深入皮下或黏膜下层,愈合后可能留下疤痕;而糜烂更像是“墙面剥落”,修复过程通过上皮细胞再生即可完成,通常不留痕迹。

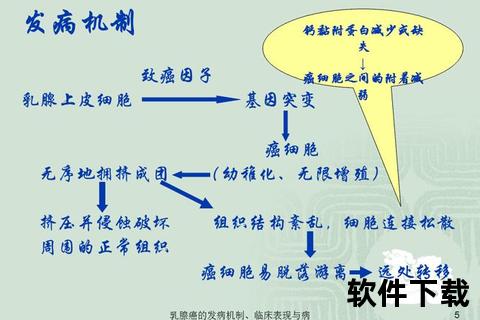

形成机制与人体防御系统密切相关。当物理摩擦、化学腐蚀或病原体侵袭突破表层防线,局部组织会启动炎症反应:血管扩张带来更多免疫细胞,血浆渗出形成保护性屏障,同时刺激神经末梢产生痛觉警示。这种自我保护机制若过度激活,反而会造成组织损伤,例如胃酸持续刺激导致的胃黏膜糜烂。

皮肤糜烂多由机械摩擦、接触性皮炎或感染引起,表现为边界不清的湿润创面,常见于关节屈侧、足部等易摩擦部位。黏膜糜烂更具隐匿性:口腔内的鹅口疮在白色伪膜下隐藏着黏膜损伤;反流性食管炎患者的食管黏膜呈现条状红斑;妇科常见的宫颈柱状上皮异位曾被误称为“宫颈糜烂”,实为雌激素作用下的生理现象。

特殊人群需特别注意:孕妇宫颈柱状上皮外移比例可达68%,这种生理性改变可能被误判为病理性糜烂;儿童口腔黏膜糜烂中,32%与手足口病等病毒感染相关,且更易继发细菌感染;老年群体因皮肤屏障功能减退,轻微摩擦即可导致表皮剥脱。

症状识别应关注四联征:创面湿润渗液、基底呈红色颗粒状、疼痛灼热感、周缘无硬结隆起。胃黏膜糜烂可能伴随上腹隐痛、黑便;宫颈糜烂样改变多数无症状,若出现接触性出血需警惕病变。

分级处理原则:

1. 家庭护理:适用于无感染迹象的浅表糜烂。皮肤创面用生理盐水清洁后外涂凡士林保护;口腔糜烂可用康复新液含漱;避免使用酒精、碘伏等刺激性消毒剂

2. 医疗干预:

预防体系构建:

1. 糜烂≠组织腐烂:医学术语中的糜烂组织层次,不代表病变程度

2. 宫颈糜烂无需过度治疗:70%育龄女性存在的柱状上皮异位属生理现象

3. 修复≠即刻愈合:胃黏膜更新周期约3-5天,强行使用收敛药物可能延缓修复

当发现身体出现异常破损时,建议采用“三维评估法”:观察创面特征(颜色、渗出、边界)、记录伴随症状(疼痛规律、全身反应)、评估发生背景(外伤史、用药史)。及时保存患处照片供医生参考,既避免反复检查带来的刺激,又能提高诊断效率。记住:任何持续进展的糜烂性改变,都是身体发出的健康警报,专业医疗评估永远是最可靠的安全防线。