月经是女性健康的“晴雨表”,周期、经量、颜色等细微变化都可能预示着身体状态的变化。现代女性中约60%经历过月经提前、延迟、量少淋漓或经期腹痛等问题,面对琳琅满目的治疗药物,很多人在“吃中药还是西药”的十字路口徘徊。本文将深入解析两种疗法的核心差异,帮助每位女性找到最适合自己的健康方案。

1. 西医:精准调控的靶向治疗

西药主要通过调节内分泌系统发挥作用,常用药物包括短效避孕药(如优思明)、孕激素(地屈孕酮)和促排卵药物。这些药物能快速建立人工月经周期,尤其适用于多囊卵巢综合征、黄体功能不足等明确激素失衡的病例。例如达英-35通过抑制卵巢排卵,调节雄激素水平,可在3个月内使70%患者的月经周期恢复正常。但对子宫肌瘤、子宫内膜异位症等器质性疾病,常需配合宫腔镜手术。

2. 中医:整体调节的生命观

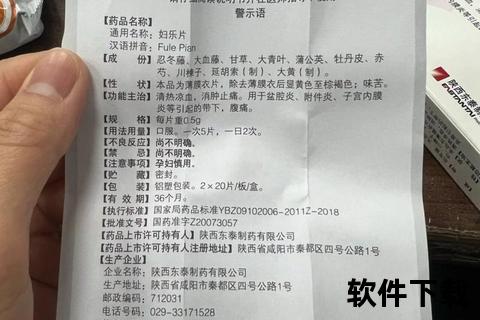

中医将月经失调归因于“肾-天癸-冲任-胞宫”轴失衡,治疗讲究“辨证论治”。临床常见七种证型:血热者用固经丸清热凉血,肝郁气滞者选逍遥丸疏肝解郁,肾阳虚者用右归丸温补肾阳。针灸治疗通过刺激三阴交、关元等穴位,能改善子宫血流,缓解90%原发性痛经。典型病例如32岁张女士,经前胀痛伴周期紊乱,服用丹栀逍遥丸配合脐灸治疗2个月后,周期误差控制在3天内。

1. 起效速度

西药在止血、建立周期方面具有显著优势。大剂量雌激素可在48小时内控制功能性子宫出血,而中药止血平均需要3-5天。但2021年纳入1200例患者的Meta分析显示,中药治疗6个月后的总有效率(89.2%)显著高于西药组(76.5%),复发率降低40%。

2. 副作用谱系

西药组常见突破性出血(25%)、胀痛(18%)、肝功能异常(5%)。而中药治疗中,约8%患者出现胃肠不适,血热体质者误用温补药物可能加重出血。值得关注的是,中西医结合疗法使不良反应发生率从单一西药的21%降至9%。

3. 治疗靶点差异

西药直接作用于下丘脑-垂体-卵巢轴,适合解决“标症”;中药通过调节气血运行、改善卵巢微环境实现“标本兼治”。研究显示,当归-川芎药对能提升子宫内膜容受性,使薄型子宫内膜患者的妊娠率提高32%。

1. 优先选择西药的情况

2. 推荐中药调理的典型人群

3. 特殊人群注意事项

青少年患者建议首选中药,避免激素治疗影响骨密度;备孕女性可采用“中药周期疗法”,经后期滋肾阴,排卵期通络促排,经前期温肾阳。40岁以上女性若出现经期延长,需先排除子宫内膜病变再行调理。

1. 就医时机判断

出现以下情况需24小时内就诊:

2. 居家调理方案

3. 生活方式干预

BMI>24的女性减重5kg可使周期规律性提升30%;每日30分钟快走能降低37%的痛经发生率;经期避免食用螃蟹、苦瓜等寒凉食物。