安乃近曾是许多家庭药箱中的常备药,其退热镇痛效果一度被奉为“神药”。但随着医学研究的深入,这种药物的安全争议逐渐浮出水面。2020年我国药监局对安乃近制剂进行严格限制,将儿童用药全面禁止,这一举措引发了公众对其药理机制与临床应用的重新审视。

安乃近属于吡唑酮类非甾体抗炎药(NSAIDs),由氨基比林与亚硫酸钠结合而成。其分子结构中的活性成分通过抑制环氧酶(COX)活性,阻断前列腺素(PGs)的合成路径,从而实现三重作用:

1. 解热作用:通过下丘脑体温调节中枢,扩张皮肤血管促进散热,退热速度比同类药物快3倍

2. 镇痛机制:减少炎症介质对痛觉神经末梢的刺激,对肌肉痛、关节痛等中度疼痛效果显著

3. 抗炎特性:抑制炎症反应中的前列腺素和缓激肽释放,减轻红肿热痛症状

值得注意的是,安乃近的抗炎作用主要针对无菌性炎症(如风湿性关节炎),对细菌感染引发的炎症并无直接杀菌效果。这种特性导致其在临床应用中存在明显局限性——不能替代抗生素治疗感染性疾病。

目前安乃近仅被允许用于两种情况:

在风湿性疾病治疗中,虽然具有抗炎作用,但因严重副作用风险,已基本被布洛芬等更安全的药物取代。

1. 血液系统毒性:

2. 过敏风暴:

3. 肝肾损伤:

4. 妊娠风险:

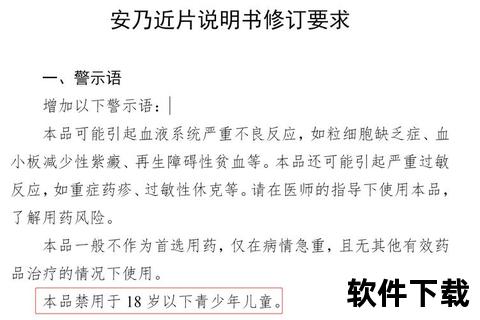

5. 特殊人群禁忌:

6. 药物相互作用:

1. 替代方案优先

2. 严控使用条件

3. 监测预警信号

4. 特殊人群管理

5. 急救准备

安乃近的兴衰史折射出药物安全认知的进步:

当前研究集中在改良剂型(如纳米靶向制剂)以减少全身毒性,但尚未突破安全性瓶颈。对于普通民众,更需建立理性用药观念——见效快≠安全,便宜≠适合,遵循循证医学指导才是健康守护的根本。