随着生活节奏加快和饮食结构改变,高血压已成为威胁公众健康的"隐形杀手"。在各类高血压中,单纯舒张压升高(IDH)因起病隐匿、症状轻微,常被患者忽视。数据显示,我国35-49岁人群中约15%存在这一现象,若不及时干预,将显著增加心脑血管事件风险。

当心脏舒张时,血管回弹产生的压力即为舒张压。正常值应<90 mmHg,若多次测量≥90 mmHg即需警惕。这类患者常表现为太阳穴搏动性胀痛、颈后僵硬感、注意力不集中等非特异性症状。一位38岁程序员曾自述:"连续加班后总感觉后脑勺发紧,测量才发现舒张压高达96 mmHg"。

临床观察发现,交感神经过度激活是主要诱因,常伴发以下生理改变:

诊断需排除继发性高血压,建议采用"3+2"监测法:连续3天家庭血压监测(早晚各1次),结合2次诊室测量,避免"白大衣高血压"误诊。

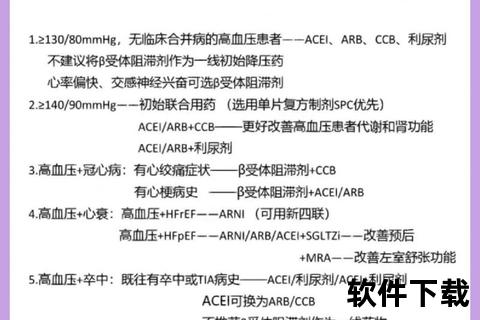

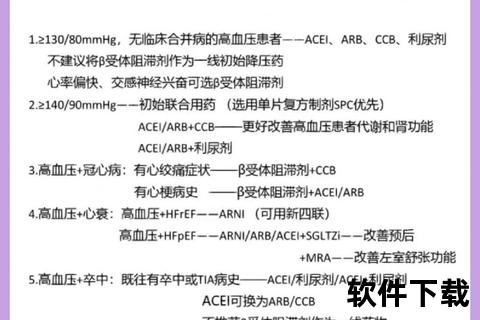

根据2023年ESH指南和我国临床实践,药物选择需遵循"个体化、阶梯式"原则:

当单药控制不佳时,推荐以下黄金组合:

临床研究证实,生活方式干预可使舒张压降低5-10 mmHg,具体措施包括:

采用"DASH饮食模式",重点增加:

血压>135/85 mmHg需启动治疗,首选拉贝洛尔,禁用普利类和沙坦类药物。

遵循"慢降速、保灌注"原则,优先选择氨氯地平,避免血压波动>20%。

新型介入疗法如CT引导下去肾交感神经术,可使药物负荷减少50%。

建议家庭配备上臂式电子血压计,建立"血压日志"。出现以下情况需立即就医:

通过医患共同努力,80%以上的舒张压升高可获得有效控制。记住:管理血压就是守护生命通道,每次测量都是对健康的郑重承诺。