孩子突然喊“肚子痛”,是每位家长都可能遇到的难题。由于腹痛可能涉及数十种疾病,从普通的胃肠炎到危险的急腹症,准确判断就诊方向不仅能减少无效奔波,更能为治疗争取宝贵时间。本文将从症状特征、年龄差异、伴随表现等多个维度,系统梳理儿童腹痛的就诊路径。

一、儿童腹痛的“信号灯”:识别关键症状

儿童腹痛的病因复杂,疼痛性质、持续时间、伴随症状是判断病情的关键。

1. 突发剧痛需警惕外科急症

若孩子突然出现持续剧烈腹痛、拒绝触碰腹部、蜷缩身体或哭闹不止,可能提示肠套叠、阑尾炎、肠梗阻等外科急症。此类疾病进展迅速,需立即挂急诊科或小儿外科。

案例提示:一名6月龄婴儿因频繁呕吐、阵发性哭闹就诊,最初被诊断为胃肠炎,后续发现右上腹包块,经超声确诊为肠套叠。

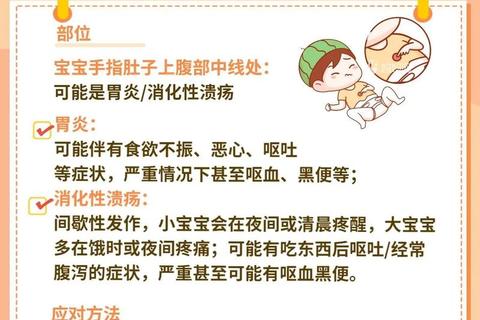

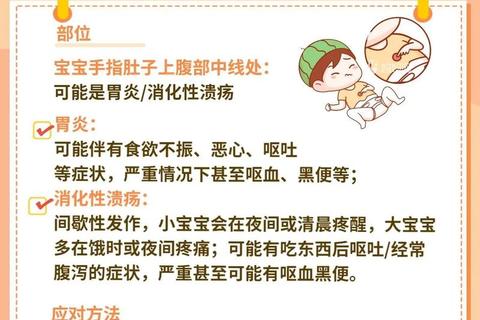

2. 慢性腹痛的“隐形病因”

反复发作的脐周隐痛,可能与肠系膜淋巴结炎、功能性腹痛或心理因素相关。此类情况建议首诊小儿内科,医生会根据症状选择超声或实验室检查排除器质性疾病。

特殊信号:若腹痛伴随皮疹(如过敏性紫癜)、关节痛或血便,需转诊至小儿风湿免疫科或血液科。

3. 伴随症状的指向性

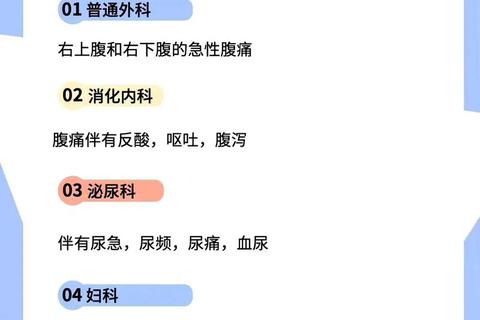

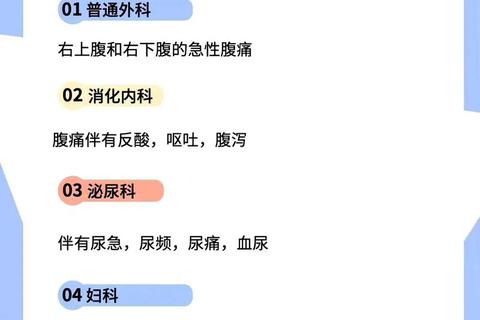

呕吐+腹泻:常见于胃肠炎,可挂儿科普通门诊或消化内科。

发热+右下腹痛:阑尾炎典型表现,需紧急至小儿外科。

尿频+血尿:提示泌尿系统感染,应挂小儿泌尿科。

二、年龄分层:不同阶段的腹痛特点

儿童腹痛的病因具有显著年龄差异,就诊科室需结合发育特点选择。

1. 新生儿至3岁婴幼儿

常见病因:肠绞痛、肠套叠、嵌顿疝。

就诊建议:此阶段孩子无法准确表达疼痛,若出现阵发性哭闹、呕吐、果酱样大便,优先挂急诊科,排除肠套叠等急症。

2. 3岁以上学龄前儿童

常见病因:肠系膜淋巴结炎、便秘、肠道感染。

就诊建议:首诊小儿内科,若触诊发现腹部包块或局部压痛,需转至外科进一步检查。

3. 青少年(12岁以上)

常见病因:阑尾炎、消化性溃疡、妇科疾病(如痛经)。

就诊建议:女孩下腹痛需考虑妇科问题,可挂儿科或妇科;男孩疼痛需排查扭转,紧急至泌尿外科。

三、科室选择分诊指南

根据症状快速匹配科室(见表1):

| 主要症状 | 可能病因 | 推荐科室 |

||-|-|

| 突发剧痛+呕吐/血便 | 肠套叠、肠梗阻 | 急诊科 → 小儿外科 |

| 发热+转移性右下腹痛 | 阑尾炎 | 小儿外科 |

| 反复脐周隐痛+食欲不振 | 肠系膜淋巴结炎、功能性腹痛 | 小儿内科 → 消化内科 |

| 腹痛+皮疹/关节肿痛 | 过敏性紫癜 | 小儿风湿免疫科 |

| 尿频/血尿+腰部叩击痛 | 尿路感染、肾结石 | 小儿泌尿科 |

| 餐后上腹痛+反酸 | 胃炎、胃溃疡 | 小儿消化内科 |

四、家庭应急处理与就医准备

1. 居家观察与缓解措施

热敷:用温热毛巾敷腹部,缓解肠痉挛引起的疼痛。

禁食禁水:疑似外科急症时,避免进食加重病情。

记录症状:包括疼痛部位、持续时间、呕吐物/大便性状,方便医生快速判断。

2. 就医前的必要准备

携带物品:医保卡、既往检查报告(如超声、血常规)、症状记录(可录像)。

避免误区:勿随意使用止痛药,以免掩盖病情。

五、诊断流程:从问诊到精准治疗

1. 初步评估

医生通过触诊判断压痛、反跳痛等体征,结合病史区分功能性与器质性疾病。

2. 辅助检查

超声:首选无创检查,可诊断肠套叠、阑尾炎等,准确率达90%。

血液检查:白细胞升高提示感染,CRP增高可能为细菌性炎症。

胃镜/肠镜:长期上腹痛需排查消化性溃疡或炎症性肠病。

3. 治疗原则

功能性腹痛:以调整饮食、心理疏导为主,必要时使用益生菌或解痉药。

器质性疾病:如阑尾炎需手术,肠套叠可通过空气灌肠复位。

及时行动,守护健康

儿童腹痛可能是身体发出的“求救信号”,也可能是功能性不适。家长需掌握“黄金判断法则”:突发剧痛、持续加重、伴随严重症状(如高热、血便)时,立即就医;慢性反复腹痛则需系统排查病因。通过科学分诊与规范诊疗,绝大多数腹痛患儿都能得到有效治疗。

关键行动提示:保存医院急诊电话,熟悉就近医院的儿科专科设置,必要时拨打120优先送诊。