紧急避孕药与月经周期:科学解析激素作用与个体差异

对于许多女性而言,紧急避孕药是防止意外怀孕的重要选择,但随之而来的月经周期变化却常令人困惑。一位网友曾分享:“服药后本该来月经的日子已推迟9天,焦虑到寝食难安,直到验孕结果阴性才松一口气。”这种经历并非个例。研究表明,约30%的女性在服用紧急避孕药后出现月经提前或推迟,而差异的背后涉及复杂的生理机制与个体特质。

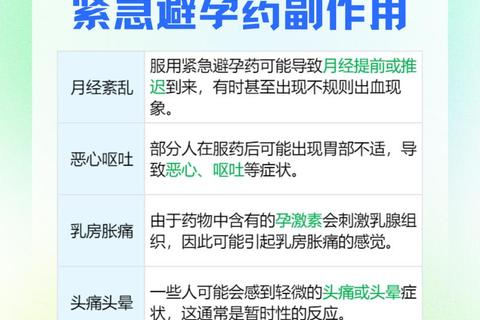

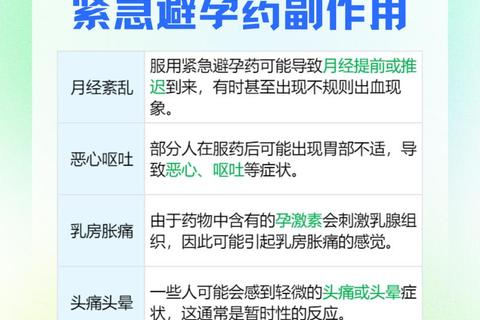

一、紧急避孕药如何干扰月经周期?

1. 激素作用的双重路径

紧急避孕药的主要成分是左炔诺孕酮(如毓婷)或醋酸乌利司他(如ella),它们通过高剂量孕激素实现避孕效果:

抑制或延迟排卵:若在排卵前服药,药物会暂时阻断卵泡成熟,推迟排卵时间,从而打乱原本的月经周期。

改变子宫内膜环境:若排卵已发生,孕激素会使子宫内膜变薄,阻止受精卵着床,但这也会导致后续月经量减少或周期紊乱。

影响宫颈黏液:增加黏液黏稠度以阻碍穿透,间接影响生理周期。

2. 月经推迟的“时间窗口”

药物对月经的影响时长与服药时机密切相关:

排卵前服药:可能推迟月经1-2周,因卵巢功能被短暂抑制,需等待激素水平恢复后重新启动周期。

排卵后服药:月经可能提前或仅推迟数日,因药物主要作用于子宫内膜。

临床数据显示,约70%的女性月经会在预期日期的±7天内恢复,但部分人可能延迟长达20天。

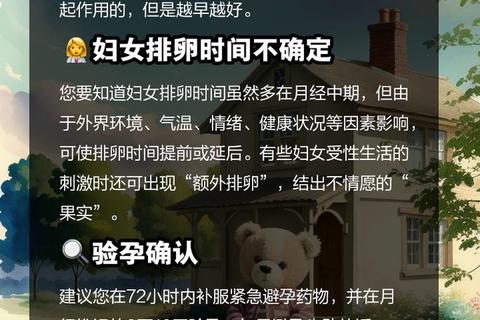

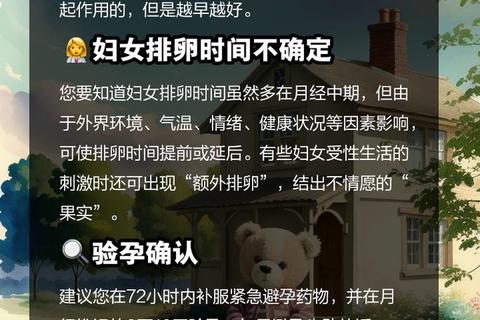

二、个体差异:为何有人推迟3天,有人推迟20天?

1. 生理基础差异

激素敏感性:部分女性对孕激素更敏感,药物代谢速度较慢,导致激素波动时间延长。

体重与代谢:超重或肥胖女性(BMI≥25)体内脂肪组织可能影响药物分布,降低避孕效果的同时延长激素作用时间。

卵巢储备功能:年轻女性卵巢功能较强,恢复更快;而接近围绝经期者可能因基础激素不稳定,更易出现紊乱。

2. 心理与行为因素

焦虑加剧延迟:担心怀孕或药物副作用可能引发应激反应,抑制下丘脑-垂体-卵巢轴功能,形成“焦虑-推迟-更焦虑”的恶性循环。

生活习惯干扰:服药后熬夜、过度节食或剧烈运动可能加重内分泌失调。

3. 药物使用史

频繁使用:一年内多次服用紧急避孕药(超过3次)会累积激素负荷,导致月经周期长期不规律。

与其他药物相互作用:抗生素(如青霉素)、抗癫痫药等可能降低避孕药效,延长激素紊乱时间。

三、应对策略:从自我观察到专业干预

1. 居家观察期(推迟≤7天)

记录症状:包括基础体温、胀痛、点滴出血等,帮助判断是否排卵延迟或药物副作用。

验孕排除风险:月经推迟7天以上需验孕,因紧急避孕药失败率约15%-20%。

缓解焦虑:通过冥想、适度运动或与亲友倾诉减轻压力,避免心理性闭经。

2. 就医指征(推迟≥14天或伴随异常)

疑似妊娠:验孕阳性或持续腹痛需超声检查,排除宫外孕风险。

异常出血:淋漓不尽或大量出血超过7天,可能提示内膜修复不良或黄体功能不足。

周期长期紊乱:3个月内未恢复正常周期者需检查性激素六项,评估卵巢功能。

3. 特殊人群注意事项

哺乳期女性:优先选择左炔诺孕酮(LNG),避免使用可能影响乳汁的醋酸乌利司他。

慢性病患者:肝肾功能异常者需调整剂量;心血管疾病患者禁用雌激素类避孕药。

四、预防与长期健康管理

1. 优化避孕选择

紧急避孕药≠常规避孕:仅作为补救措施,推荐使用短效避孕药、避孕环等高效方法。

双重防护:搭配避孕套既防妊娠又降低性传播疾病风险。

2. 周期恢复支持

营养调理:增加富含维生素B6(如香蕉、鱼类)和镁(如坚果、绿叶菜)的食物,辅助调节激素平衡。

中医干预:在医生指导下使用益母草、当归等中药改善气血循环,但需避免与西药冲突。

3. 定期妇科检查

每年1次超声与激素检测:尤其针对多次使用紧急避孕药的女性,早期发现多囊卵巢综合征等潜在问题。

紧急避孕药如同一把“双刃剑”,正确使用可化解危机,但对其副作用需理性认知。月经推迟的本质是激素波动与个体生理的复杂博弈,通过科学观察与适时干预,大多数周期紊乱可自然恢复。记住:每一次用药都是对身体的“紧急制动”,而长效避孕才是健康生活的方向盘。

(本文参考临床指南与药理学研究,结合患者常见疑问编写,具体个案请遵医嘱。)

参考资料: