月经周期是女性生殖健康的重要指标,而避孕药作为广泛使用的避孕手段,其与月经的关系始终备受关注。从轻微的周期波动到显著的经量变化,这些现象背后隐藏着复杂的激素调节机制。本文将解析避孕药对月经周期的具体影响,并提供切实可行的调整策略,帮助女性更从容地应对这一生理变化。

避孕药的核心成分是人工合成的雌激素和孕激素,其作用机制主要包括三点:抑制排卵、改变子宫内膜形态和增稠宫颈黏液。

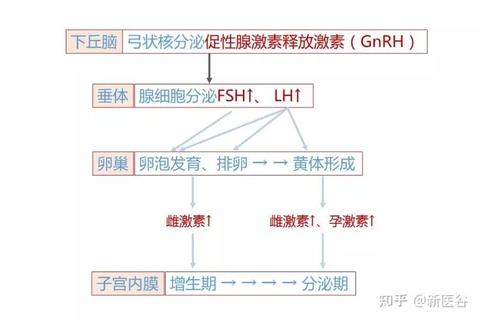

1. 抑制排卵:短效避孕药通过模拟体内自然激素水平,欺骗大脑停止释放促排卵激素(FSH和LH),使卵巢处于“休眠”状态。

2. 子宫内膜重塑:孕激素会抑制子宫内膜增厚,使其变得薄且不稳定,即使有受精卵也难以着床。这一过程可能导致月经量减少甚至暂时闭经。

3. 宫颈黏液屏障:激素使宫颈黏液变得黏稠,阻碍进入子宫。

关键差异:

现象:约30%-50%的女性在初次服用避孕药后会出现周期不规律,如提前或延迟3-7天。

原因:外源性激素干扰了卵巢原有的激素分泌节律。

应对:

现象:子宫内膜变薄可能导致经量减少至原量的1/3,部分人会出现非经期点滴出血。

原因:低剂量激素不足以维持内膜稳定性,局部脱落引发出血。

应对:

积极影响:避孕药可抑制前列腺素分泌,减少子宫痉挛,对原发性痛经有效率高达80%。

适用人群:多囊卵巢综合征患者可通过避孕药调节雄激素水平,改善痤疮和月经紊乱。

1. 停药后月经恢复:90%的女性在停用短效避孕药后3个月内恢复自然周期,但原有月经不调者可能延迟。

2. 紧急避孕药≠长期方案:一年内使用超过3次会显著增加月经紊乱风险。

3. 体重与药效:BMI≥30时,左炔诺孕酮类紧急避孕药失败率升高,建议改用含醋酸乌利司他的药物。

4. 癌症风险争议:现有证据表明,避孕药可能轻微增加乳腺癌风险,但可降低卵巢癌和子宫内膜癌发生率。

以下情况需立即就诊:

避孕药对月经的影响因人而异,既有规律周期的积极作用,也可能带来暂时性紊乱。通过理解作用机制、记录身体反应并与医生保持沟通,女性可以更自主地掌控生殖健康。记住,避孕药不仅是生育管理工具,更是调节内分泌平衡的医学方案——科学使用,方能实现健康与生活的双赢。