新生儿的身长和发育指标是衡量其健康成长的重要依据,也是家长最关注的焦点之一。许多父母担心宝宝的身高是否达标,甚至因误解正常波动范围而过度焦虑。科学认识新生儿的身长标准、正确监测发育轨迹,并了解影响因素,才能为宝宝的健康成长提供有效支持。

一、新生儿身长的正常参考范围

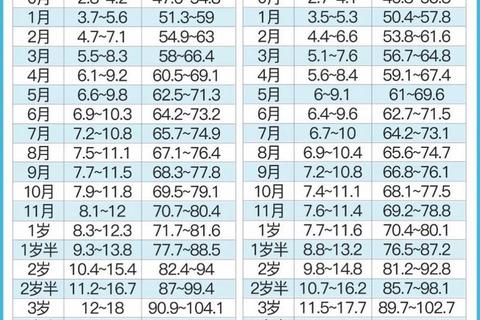

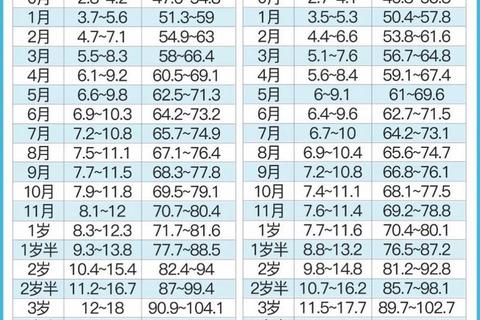

新生儿出生时的平均身长约为50厘米,但个体差异较大。根据《7岁以下儿童生长标准》(2023版),不同月龄的婴幼儿身长范围如下:

0-1月龄:男婴51-58.8厘米,女婴50-57.5厘米。

1-3月龄:每月增长约3-4厘米,3月龄时男婴平均达61.4厘米,女婴达60.1厘米。

4-6月龄:增速稍缓,每月约2-2.5厘米,6月龄男婴平均67.6厘米,女婴66.5厘米。

7-12月龄:第一年总增长约25厘米,1岁时平均身长75厘米。

需要注意的是,身长在P3至P97百分位之间均属正常范围(即排名3%至97%的儿童)。例如,6月龄女婴身长62.5厘米处于P10,表示仅高于10%同龄婴儿,但仍属于正常波动。

二、婴幼儿身高发育的阶段性规律

1. 两大生长高峰

婴儿期(0-3岁):出生后第一年增长最快,可达25厘米;1-2岁增速降至10-12厘米,2-3岁约7-8厘米。这一阶段的身高受营养和疾病影响显著。

青春期:女孩多在11-13岁,男孩在13-15岁进入第二次生长高峰,年增长可达7-12厘米。

2. 生长速度的评估

0-3岁:年增长不足7厘米需警惕。

3岁至青春期前:年增长低于5厘米可能提示生长迟缓。

青春期:若女孩年增长不足6厘米、男孩不足7厘米,建议就医评估。

三、科学监测身高的方法与工具

1. 生长曲线的正确使用

世界卫生组织(WHO)发布的生长曲线(2006版)是国际公认的评估工具,适用于0-5岁儿童。

绘制方法:按月龄记录身高,连接数据点形成曲线。

解读要点:

曲线在P3-P97之间且走势平稳为正常(如从P30逐渐升至P50)。

跨越两条百分位线(如从P50骤降至P15)可能提示异常,需排查喂养或疾病因素。

2. 常见误区与纠正

误区一:以“中位数(P50)”为达标线。

纠正:P3-P97均为正常,无需追求平均值。

误区二:用成人秤称重或测量姿势不标准。

纠正:使用婴儿专用测量工具,固定时间、脱去厚重衣物。

四、身高异常的判断与应对

1. 发育迟缓的预警信号

身高低于P3百分位:如2岁男孩身长不足83厘米。

生长速度过缓:3岁前年增长<7厘米,3岁后<5厘米。

伴随症状:频繁生病、食欲差、骨龄明显落后等。

2. 何时需要就医?

持续低于生长曲线P3或高于P97。

生长速度异常或伴随其他健康问题(如肥胖、性早熟)。

遗传身高预测较低(如父母身高均偏矮)但期望通过干预改善。

五、影响身高的关键因素与干预建议

1. 先天因素:遗传与孕期营养

遗传约占身高潜力的70%,但后天干预可改变10厘米左右的差距。孕期营养不良或早产可能导致出生身长偏矮。

2. 后天可调控因素

营养均衡:婴儿期保证奶量,添加辅食后注重蛋白质、钙和维生素D的摄入。避免高糖饮料和过度喂养。

睡眠质量:生长激素在深度睡眠时分泌最旺盛。建议:

新生儿每日睡眠14-20小时,1-3岁12-14小时,4-6岁至少11小时。

运动与户外活动:弹跳类运动(如跳绳)和伸展运动(游泳、体操)可刺激骨骼生长。1-3岁每天户外活动1小时,4岁以上2小时。

情绪与疾病管理:长期压力或慢性疾病可能抑制生长激素分泌,需及时干预。

六、家长行动指南

1. 定期监测:1岁内每3个月测量一次身高,1-3岁每半年一次,记录生长曲线。

2. 科学干预:发现异常时,优先调整饮食和作息,必要时配合医生进行骨龄检测或激素治疗。

3. 避免过度焦虑:身高受多因素影响,短期内波动属正常现象。关注整体健康而非单一指标。

新生儿的身高发育既有普遍规律,也存在个体差异。通过科学监测、合理干预和耐心引导,家长可为孩子创造最佳生长条件。记住,健康的身心状态远比数字更重要。若对发育存在疑虑,及时咨询儿科医生或儿童保健专家,获得个性化指导。