月经不规律时,准确测算排卵期是许多女性面临的难题。无论是备孕还是避孕需求,掌握科学方法不仅能提高效率,还能减少因误判带来的焦虑。本文将从原理、症状、监测技巧到个性化建议,系统解析月经不调人群的排卵期测算策略。

一、月经不调与排卵的关系

月经周期紊乱(如周期短于21天或长于35天、经期不规则)常伴随排卵异常。卵巢功能失调、多囊卵巢综合征(PCOS)、甲状腺疾病等均可能导致排卵不规律。值得注意的是,约30%月经不调女性仍存在排卵,但时间难以预测。监测的核心在于通过生物信号捕捉潜在排卵窗口。

二、科学监测排卵的四大方法

1. 周期推算法

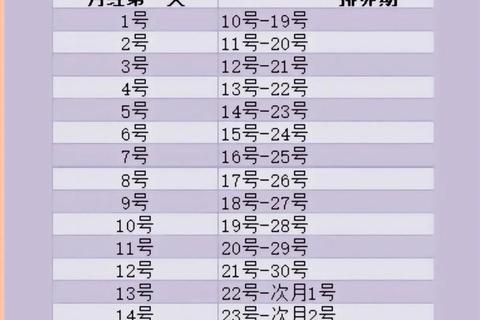

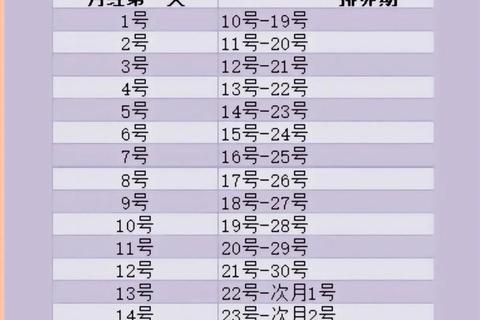

适用人群:周期波动在7天以内者

公式:最短周期天数-18天=排卵期首日;最长周期天数-11天=排卵期末日

示例:周期在28-35天波动,则排卵期为第10天(28-18)至第24天(35-11)

局限性:仅适用于轻度不规律者,误差可达5天以上

2. 基础体温法

操作要点:

连续测量:每日晨醒未活动时测舌下体温,精度需达0.1℃

数据解读:排卵后体温升高0.3-0.5℃,高温持续12-14天提示黄体功能正常

特殊提示:体温上升前24-48小时为最佳受孕窗口,建议配合宫颈黏液观察(稀薄透明拉丝状)

3. 排卵试纸检测法

技术原理:捕捉尿液中的黄体生成素(LH)峰值,预测12-36小时内排卵

优化使用:

初测时间:预计排卵前4天开始(如周期35天者从第21天启动)

频率调整:弱阳性时增至每日2次,强阳性后每8小时监测

避坑指南:

多囊患者可能出现假阳性,需结合B超验证

避免用晨尿,检测前2小时减少饮水

4. 医学监测手段

① B超卵泡监测

黄金标准:超声可精确测量卵泡直径及内膜厚度

周期规划:

月经第8-10天初查,卵泡>14mm时隔日监测,成熟卵泡直径18-24mm

发现卵丘结构或卵泡周围血流信号增强时,提示24小时内排卵

② 激素六项检测

关键指标:LH/FSH比值、雌二醇(E2)水平

检查时机:月经第2-5天抽血,判断卵巢储备功能

三、特殊人群的监测策略

1. 多囊卵巢综合征(PCOS)患者

核心矛盾:LH持续偏高干扰试纸结果

解决方案:

药物预处理:口服避孕药调节3个月后重新监测

联合监测:B超+血清孕酮检测,确认是否发生排卵

2. 围绝经期女性

特点:卵泡发育慢,周期延长至40-60天

建议:延长监测周期至6周,重点观察体温双相变化

3. 产后/哺乳期女性

注意事项:

母乳喂养者需在断奶后2个月启动系统监测

选择无创方法:优先采用基础体温法,避免频繁B超

四、提升监测准确性的实用技巧

1. 数据交叉验证:体温上升当日若试纸转阴,可确认已排卵

2. 智能工具辅助:

蓝牙体温计+APP自动生成曲线图(如Femometer)

定量排卵检测仪(如孕柚):突破传统试纸的色卡比色局限,精准识别LH波动

3. 行为管理:

监测期避免熬夜、剧烈运动等干扰激素的行为

应激状态下(如手术、感染)暂停监测,1个月后重启

五、何时需要就医干预

出现以下情况建议尽早就诊:

基础体温单相(无高温期)持续3周期以上

B超显示卵泡发育停滞或未破裂黄素化(LUFS)

试纸持续强阳性>72小时伴腹痛,警惕卵巢过度刺激综合征(OHSS)

行动建议

1. 建立个人生育档案:连续记录3个月的基础体温、试纸结果、月经特征

2. 阶梯式监测法:轻度不调者从试纸+体温法起步,无效时升级至B超监测

3. 把握就医节点:备孕1年未孕或周期紊乱>6个月,需系统检查卵巢功能

通过多维度数据采集和科学分析,即使月经不调也能精准锁定排卵时机。关键在于选择适配自身生理特点的方法,并保持耐心观察。生育力的自我管理,本身就是一场与身体对话的深度修行。