月经是女性生殖健康的晴雨表,但现代社会中超过80%的女性曾经历过周期紊乱、经量异常或伴随疼痛等问题。这种现象背后,可能隐藏着内分泌失衡、气血失调或潜在器质性疾病。本文将从症状识别到综合干预,提供科学且实用的解决方案。

典型症状谱系包含周期异常(<21天或>35天)、经期延长(>7天)、经量突变(>80ml或<5ml)以及伴随的腰腹坠痛、血块增多等。中医将其细化为五类证型:

警示信号需立即就医:突发剧烈腹痛、非经期出血、经量骤增致贫血(头晕心悸)或3个月以上闭经。孕妇出现异常出血时,需优先排除流产风险。

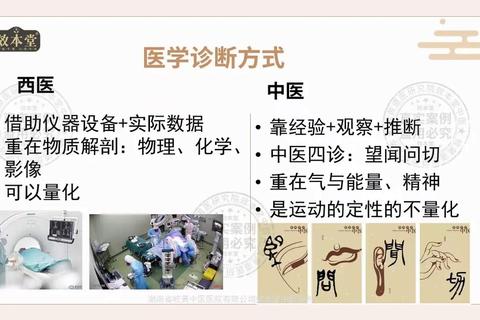

现代医学通过激素六项、超声及宫腔镜探查器质性病变,而中医采用"望闻问切"辨识体质:

特殊人群需注意:青少年初潮2年内周期不稳属生理现象,更年期紊乱需警惕内膜病变,多囊卵巢患者需同步监测代谢指标。

1. 药膳食疗体系

2. 经络调理技术

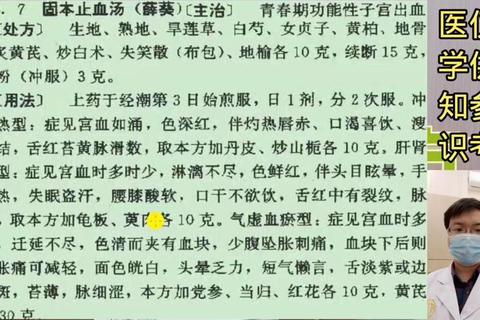

3. 经典方剂应用

临床数据显示,结合中药与针灸的中医护理方案,可使患者依从性提升至90%,总有效率超过85%。

1. 生物钟校准

建立22:00-6:00睡眠周期,经前期保证午休30分钟。研究证实连续3个月规律作息可使周期波动减少40%。

2. 运动处方

卵泡期进行有氧运动(快走、游泳),黄体期改为阴瑜伽或太极。避免经期倒立、深蹲等盆腔高压动作。

3. 情绪管理

经前1周每天进行20分钟正念冥想,配合玫瑰花、合欢皮代茶饮。情绪日记记录可降低50%的经前焦虑。

4. 环境调控

使用石墨烯腰腹保暖带维持子宫区域38℃恒温,空调环境下穿戴护踝防止寒从脚入。

国际妇科内分泌学会建议:持续3个周期自我管理无效者,需进行AMH卵巢储备检测及胰岛素抵抗筛查。

行动指南:

1. 制作月经周期APP记录表(标记症状、饮食、情绪)

2. 经后第5天开始服用四物汤基础方,连续10天

3. 每季度进行舌象拍照对比,观察体质变化

4. 建立"暖宫食谱"清单,储备10种应急药膳食材

通过6-12个月系统调理,78%的轻症患者可实现自然周期规律。记住:月经不仅是生殖系统的信号,更是全身健康的镜像,科学管理需从认知改变开始。