新生儿血糖异常是出生后常见的代谢问题之一,若不及时干预可能造成脑损伤、发育迟缓等严重后果。一位刚出生的宝宝因未及时喂养,出现嗜睡、四肢抖动,家长误以为是“新生儿爱睡觉”,直到医生检测发现血糖低至1.8mmol/L,才意识到问题的严重性。这种情况在临床并不罕见,但很多家庭对新生儿血糖管理仍存在认知误区。本文将系统解析新生儿血糖监测的核心要点,帮助家长和照护者科学应对。

一、新生儿血糖正常范围的科学界定

新生儿血糖水平存在动态变化特点,不同权威机构的标准略有差异:

1. 国际主流标准:出生24小时内血糖需持续>2.5mmol/L,24小时后需>2.8mmol/L;血糖>7.0mmol/L则定义为高血糖。

2. 临床干预阈值:当血糖<2.6mmol/L时需启动干预措施,尤其是早产儿、低体重儿或母亲有糖尿病史的高危群体。

3. 特殊群体差异:早产儿因糖原储备不足,血糖波动更明显;糖尿病母亲所生婴儿可能出现胰岛素分泌异常,需更密集监测。

二、血糖异常的预警信号与危害

(一)低血糖的识别要点

典型症状:

早期:吸吮无力、哭声微弱、多汗、皮肤发凉

进展期:嗜睡、震颤、呼吸暂停

危重表现:抽搐、昏迷(提示脑损伤风险)

高危因素:

母亲妊娠期糖尿病或高血压

早产(胎龄<37周)、低出生体重(<2500g)

出生后喂养延迟或摄入不足

(二)高血糖的隐蔽风险

常由感染、应激反应或静脉输注葡萄糖过量引起

典型表现:尿量增多、脱水、体重骤降

严重者可致高渗性脱水、颅内出血

三、临床管理的关键策略

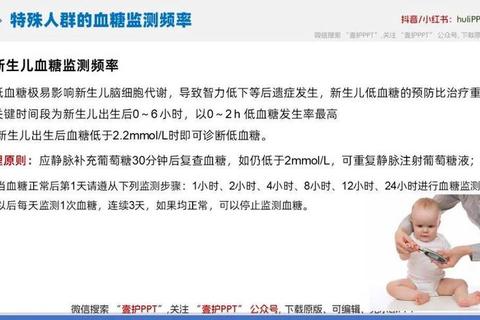

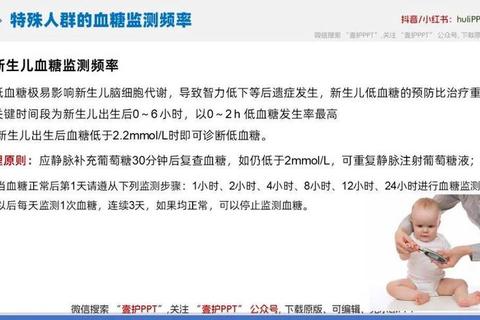

1. 监测频率的科学安排

常规监测:出生后1小时内首次检测,此后每2-4小时监测直至稳定

高危儿强化监测:早产儿、窒息儿需持续监测48小时以上

家庭监测指导:建议使用经认证的微量血糖仪,操作时注意足跟采血部位消毒

2. 低血糖的阶梯式干预

轻度异常(2.2-2.6mmol/L):立即哺乳或喂10%葡萄糖水(每公斤体重2-5ml),30分钟后复测

中度异常(1.4-2.2mmol/L):静脉注射葡萄糖(200mg/kg剂量)联合持续喂养

重度异常(<1.4mmol/L):需NICU监护,采用葡萄糖输注泵维持血糖稳定

3. 高血糖的综合处理

调整静脉营养液葡萄糖浓度(从5%开始逐步降低)

血糖>14mmol/L时考虑胰岛素治疗,需严密监测避免血糖骤降

四、家庭护理的三大黄金法则

1. 早期喂养的科学实施

出生后30分钟内开始母乳喂养,每2-3小时喂养一次

哺乳困难时可用滴管或小勺辅助喂养,避免使用奶瓶造成混淆

2. 环境温度的精准控制

维持室温26-28℃,避免寒冷刺激增加能量消耗

使用“袋鼠式护理”提升体温稳定性

3. 异常情况的应急处理

发现嗜睡、震颤等征兆时,立即喂5%葡萄糖水并就医

随身携带《新生儿血糖记录卡》,记录每次喂养量及监测数据

五、争议与共识:血糖管理的边界探索

目前学术界对“无症状性低血糖”的处理仍存争议:

美国儿科学会主张血糖<2.6mmol/L即需干预

英国围产医学会则认为需结合临床症状判断

家长需理解:血糖值不是唯一标准,需综合喂养状况、神经反应等全面评估。

行动建议

1. 就医指征:出现呼吸异常、持续嗜睡、体温<36℃或>38℃时需急诊

2. 定期随访:高危儿出院后每周检测血糖至出生后1个月

3. 喂养强化:母亲妊娠期糖尿病者,建议咨询母乳成分分析及特殊配方奶使用

通过科学监测与及时干预,绝大多数新生儿血糖异常可有效控制。关键在于把握“黄金72小时”的监测窗口期,建立医院-家庭联动的管理机制,为宝宝筑起健康防护屏障。