真菌感染看似“小问题”,却可能引发烦。一位中年女性因反复皮肤瘙痒自行使用激素药膏,导致局部感染扩散;另一位糖尿病患者因足癣未及时治疗,引发严重蜂窝织炎。这些真实案例揭示:选择正确的抗真菌药物,既是治疗关键,更是健康防线。本文将聚焦氟康唑这一经典抗真菌药物,解析其科学原理与安全使用要点。

1. 药物机制:真菌细胞的“致命漏洞”

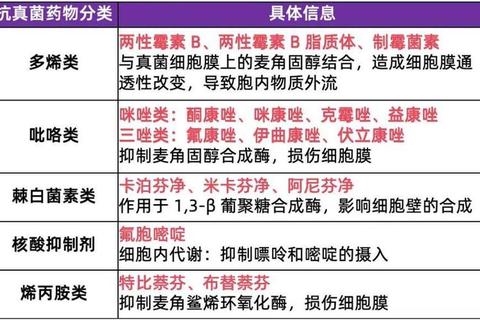

氟康唑通过抑制真菌细胞膜中麦角甾醇的合成发挥作用。这一关键成分的缺失会破坏细胞膜稳定性,导致细胞内物质外流,最终使真菌死亡。其独特机制对哺乳动物细胞影响极小,因此安全性显著优于传统抗真菌药物如两性霉素B。

2. 广谱覆盖:从脚气到致命感染

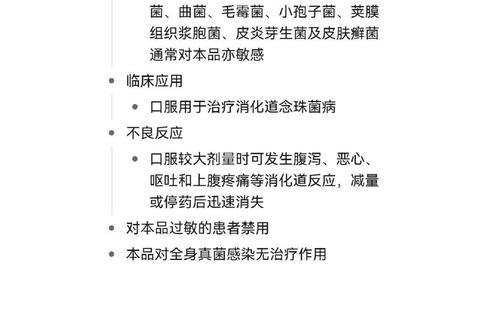

• 皮肤黏膜感染:足癣、体癣、口腔念珠菌病等

• 深部感染:侵袭性念珠菌血症、隐球菌性脑膜炎(尤其艾滋病患者)

• 特殊防护:化疗患者、器官移植者等免疫力低下人群的真菌感染预防

3. 药物代谢:长效守护的奥秘

氟康唑口服吸收率高达90%,半衰期约30小时,这意味着每日一次给药即可维持有效浓度。其穿透力极强,可渗透脑脊液、关节液等特殊部位,对中枢神经系统感染尤为有效。

1. 精准用药:剂量与疗程的黄金法则

• 成人标准方案:

• 儿童调整:按体重计算(6-12mg/kg/日),早产儿需延长给药间隔

• 肾功能不全者:内生肌酐清除率<50ml/min时需减量50%

2. 警惕“隐形”:药物相互作用

氟康唑通过肝脏CYP450酶代谢,与华法林、环孢素等联用可能引发:

• 凝血异常(国际标准化比值升高)

• 神经毒性(头痛加重)

• 心律失常风险(QT间期延长)

建议联用期间密切监测相关指标,必要时调整剂量。

3. 特殊人群的“红色警报”

• 孕妇:妊娠早期使用可能增加流产风险,高剂量(400-800mg/日)与胎儿畸形相关

• 哺乳期:药物可进入乳汁,需权衡利弊,必要时暂停哺乳

• 肝病患者:ALT升高超过3倍正常值需立即停药

1. 常见反应(发生率>1%)

• 胃肠道不适:恶心、腹痛(餐后服用可缓解)

• 皮疹:轻度斑丘疹(停药后多自行消退)

• 头痛:通常为短暂性

2. 严重信号(需立即就医)

• 剥脱性皮炎伴发热

• 黄疸或茶色尿(肝损伤征兆)

• 心律失常、呼吸困难

3. 耐药性防控

长期预防性使用可能诱导耐药,建议:

• 严格遵循适应证

• 深部感染联合其他机制药物(如棘白菌素类)

1. 自我监测清单

用药期间每日记录:

✓ 体温变化 ✓ 皮肤黏膜状况 ✓ 排尿异常

✓ 食欲与体力 ✓ 异常出血

2. 紧急处理原则

出现以下情况立即停药并就医:

⚠️ 全身性皮疹伴发热

⚠️ 持续呕吐/腹泻导致脱水

⚠️ 意识模糊或抽搐

3. 预防性措施

• 糖尿病患者:每日足部检查+透气鞋袜

• 长期卧床者:每2小时翻身+皮肤清洁

• 免疫抑制人群:避免接触腐烂植物、禽类粪便

一位使用氟康唑成功治愈隐球菌脑膜炎的患者曾说:“正确用药不仅是治愈疾病,更是重获生活掌控感。”面对真菌感染,既不可盲目恐惧,也不能掉以轻心。掌握科学用药知识,与医生建立充分沟通,方能在抗真菌战役中赢得主动。