月经是女性健康的“晴雨表”,其周期、经量及伴随症状的变化往往反映了体内气血与脏腑功能的平衡状态。中医认为“女子以血为本”,月经不调的本质是气血失调、脏腑功能失衡所致。通过辨证施治,中医不仅能缓解症状,更能从根源上调整体质,帮助女性重建生理节律。以下从中医视角解析月经不调的成因、分型与个性化调理方案。

月经不调主要包括周期异常(提前、延后或不规律)、经量异常(过多、过少)、经期延长或缩短,常伴随痛经、腰酸、头晕等症状。长期未调理可能引发贫血、卵巢功能衰退、不孕等问题。若出现以下情况需及时就医:

中医将月经不调归纳为7类证型,需结合舌象、脉象综合判断。以下是常见分型及对应调理方案:

症状:经前胀痛、经血色暗有血块、小腹刺痛、情绪抑郁。

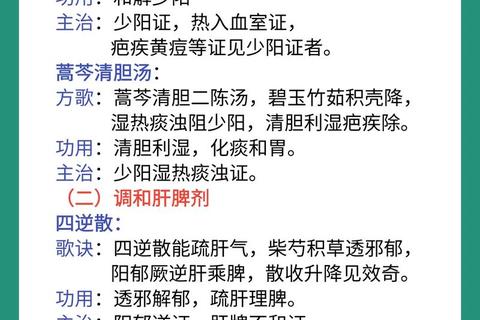

方剂:

日常调理:用玫瑰花3g+陈皮5g泡茶疏肝,经前热敷下腹部

症状:经量少色淡、头晕乏力、面色萎黄、心悸失眠。

方剂:

症状:经期延后、经血暗红夹血块、小腹冷痛、四肢不温。

方剂:

症状:经期提前、经量多色鲜红、手足心热、夜间盗汗。

方剂:

症状:经血黏稠、形体肥胖、胸闷痰多、白带量多。

方剂:

中医强调“周期调理”,针对月经不同阶段用药:

同一证型需根据体质加减药物。例如气血虚弱型兼失眠者,可在八珍汤中加入酸枣仁15g;宫寒伴腰酸者,艾附暖宫丸可配伍杜仲10g。

1. 饮食调摄:经期忌食冷饮、螃蟹等寒性食物;血热型减少羊肉、辣椒摄入

2. 情绪管理:练习“呼吸导引法”——吸气时默念“静”,呼气时默念“松”,每日10分钟

3. 运动方案:经后练习八段锦“双手托天理三焦”,经期改为温和的足部按摩

4. 监测记录:使用月经周期APP记录经量、疼痛程度,为医生提供调理依据

若出现以下情况,建议配合西医检查:

月经不调的本质是身体发出的“失衡信号”,中医通过调和气血、平衡阴阳,帮助女性重建内在节律。需注意,中药起效通常需要3个月经周期,坚持规范治疗并配合生活方式调整,才能实现长效改善。建议每3个月复诊一次,根据体质变化调整药方,逐步恢复健康生理状态。