新生儿眼睛的健康是家长最关心的议题之一,而瞳孔作为反映眼部及神经系统状态的重要窗口,其结构特征和日常观察要点需要被科学认知。许多家长发现宝宝瞳孔颜色异常、大小不一致或对光反应迟钝时,常陷入焦虑却不知如何应对。本文将从医学视角解析新生儿瞳孔的生理特点,并提供切实可行的家庭观察指南。

一、认识新生儿正常瞳孔

1. 生理结构特征

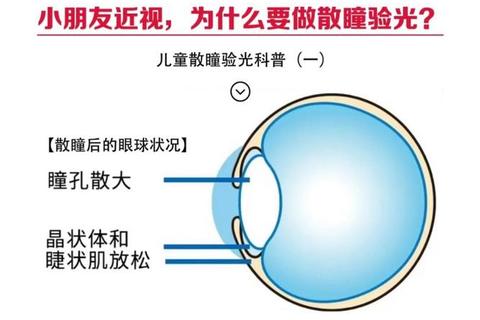

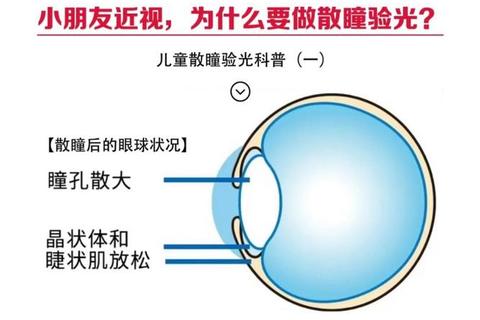

新生儿瞳孔直径正常值为 2.0-4.0mm,呈正圆形且双侧对称。虹膜中心的黑色圆孔由瞳孔括约肌(环形肌)和瞳孔散大肌(放射状肌)共同调节,前者受副交感神经支配使瞳孔缩小,后者由交感神经控制瞳孔扩张。值得注意的是,早产儿瞳孔可能偏小,但出生后随着日龄增长会逐渐发育至正常范围。

2. 光反应机制

健康新生儿具有灵敏的 瞳孔对光反射:强光刺激下瞳孔在1秒内缩小至1.5-2mm,移开光源后3-5秒恢复原状。这种双向调节能力是评估视神经和脑干功能的重要指标。测试时需注意避免直射光源距离过近(建议保持20-33cm),且光线强度不宜过强。

二、家庭观察的四大维度

1. 外观检查

颜色:正常为深棕色或黑色,若出现 白色反光(白瞳症),需警惕先天性白内障或视网膜母细胞瘤; 青绿色反光 可能提示青光眼。

对称性:双眼瞳孔应在自然光线下等大等圆,若持续存在大小差异超过0.5mm,可能与脑神经损伤或眼部结构异常相关。

2. 动态反应测试

追光能力:用直径5cm的红球在宝宝眼前缓慢移动,3月龄以上婴儿应出现短暂注视或追随动作。

瞬目反射:突然靠近物体时(不接触皮肤),婴儿应出现防御性眨眼,此能力在3-6月龄逐步完善。

3. 异常行为识别

频繁揉眼、畏光流泪可能提示结膜炎或先天性青光眼。

眼球震颤(不自主快速摆动)或斜视需及时就医,可能涉及神经发育问题。

4. 特殊群体关注

早产儿:出生体重<2000g或孕周<32周的婴儿,需在出生后4-6周进行专业眼底筛查,排除早产儿视网膜病变。

遗传高风险群体:家族中有先天性白内障、青光眼病史者,建议在新生儿期增加眼科检查频次。

三、常见异常与应对策略

1. 瞳孔散大/缩小异常

单侧瞳孔持续散大:可能为动眼神经麻痹或颅脑损伤,需结合CT/MRI检查。

双侧瞳孔针尖样缩小:需排查有机磷中毒或脑桥病变,此类情况常伴随意识障碍。

2. 结构异常处理

先天性瞳孔膜:覆盖瞳孔的纤维膜可能引发瞳孔阻滞性青光眼,需在4-6月龄前手术干预以防止视力丧失。

虹膜缺损:部分缺损若无视力影响可观察,若合并其他眼部畸形需多学科联合诊疗。

3. 紧急就医信号

突发性瞳孔不对称合并呕吐、抽搐,提示颅内压增高可能。

光照下瞳孔呈猫眼样反光(黄白色),需48小时内就诊以排除恶性肿瘤。

四、科学防护与筛查建议

1. 日常护理要点

避免强光刺激:新生儿房间照明建议≤300勒克斯,夜间使用暖光小夜灯。

清洁手法:用无菌棉签从内眦向外眦单向擦拭眼部分泌物,预防感染。

2. 定期筛查计划

根据国家卫健委《0-6岁儿童眼保健服务规范》,新生儿需在以下节点接受专业检查:

出生7天内:评估红光反射及眼外观。

3月龄:重点检测眼球运动协调性。

6月龄:使用自动验光仪评估屈光状态。

新生儿瞳孔的健康观察需要家长与医疗团队共同协作。记住三个黄金原则: “早发现、早诊断、早干预”。当发现异常时,及时通过 “三查法”(查外观、查反应、查行为)初步判断,并选择具备儿童眼科专科的医疗机构进行深度检查。通过科学认知和主动监测,我们能为宝宝守护清晰视界的第一道防线。