新生儿干呕是许多新手父母都会遇到的难题。看着宝宝在吃奶后频繁作呕,小脸憋得通红,家长往往手足无措。这种现象背后可能隐藏着两种关键诱因——胃食管反流与喂养不当。本文将深入解析这两种常见问题,帮助家长从医学角度理解宝宝的不适,并提供切实可行的解决方案。

当宝宝出现干呕时,常表现为突然的恶心反射:颈部前伸、嘴巴张开作呕状,可能伴随奶液从嘴角溢出或吞咽动作。与呕吐不同,干呕时胃内容物并未完全排出。值得注意的是,在胃食管反流案例中,约30%的宝宝会出现「反C型弓背」的特殊姿势——吃奶时身体向后用力,头部后仰或侧瞥,这是胃酸刺激食管引发的本能反应。

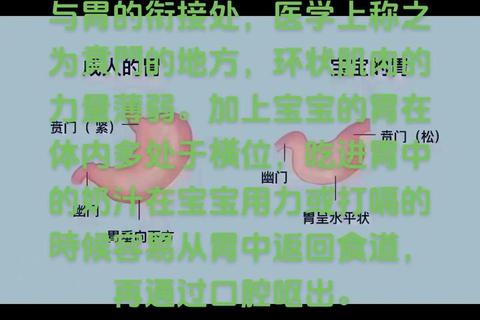

新生儿的食管下括约肌犹如未完全闭合的「阀门」,当胃内压升高时,奶液携带胃酸反流至食管。这种现象在4月龄达到高峰,约85%的宝宝1岁后自然缓解。但需警惕病理性反流:

临床数据显示,约40%的干呕案例与喂养方式直接相关:

家长可通过「三观察法」初步判断病因:

1. 时间线索:喂养后立即干呕多提示喂养问题,间歇性发作需警惕反流

2. 呕吐物特征:含未消化奶瓣多为消化不良,带黄绿色胆汁需排除肠梗阻

3. 伴随症状:呼吸道感染常伴咳嗽发热,牛奶蛋白过敏多合并湿疹腹泻

医疗检查方面,食管24小时pH监测能精准捕捉酸性反流事件,其敏感度达95%。对于疑似病理性反流,胃排空闪烁扫描可评估胃动力。

当宝宝出现以下情况,需在30分钟内就医:

居家急救三步法:

1. 侧位清理:立即将宝宝转为侧卧位,用手指裹纱布清理口腔

2. 气道保护:用吸球清除鼻腔分泌物,保持呼吸道通畅

3. 刺激反应:弹击足底引发哭声,确保意识清醒

新生儿干呕既是生理发育的必经阶段,也可能是健康问题的预警信号。通过科学的喂养管理、细致的症状观察,配合医疗专业指导,绝大多数宝宝都能平稳度过这个特殊时期。记住,当不确定时,及时寻求儿科医生的帮助永远是最明智的选择。