经期出现血块是许多女性常见的现象,但其背后的成因和应对方式常被误解。本文从科学视角解析血块的形成机制,并提供实用的健康管理建议,帮助女性正确认识这一生理现象。

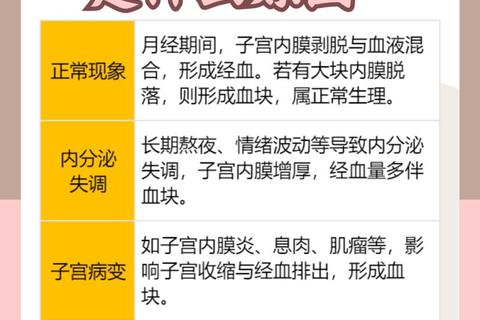

月经血块主要由脱落的子宫内膜碎片、纤维蛋白及血液凝结形成。正常经血因含有纤维蛋白溶酶而呈现液态,但当出血量过大或流速过快时,抗凝血物质不足,便会形成肉眼可见的凝结物。根据临床观察,血块可分为两类:

1. 生理性血块(直径<3cm):多因久坐、受凉或经量突增导致,通常不伴其他症状

2. 病理性血块(直径≥3cm):常伴随经量过多(每小时浸透卫生巾)、贫血或剧烈腹痛,可能提示器质性疾病

![月经血块示意图:左侧为散在生理性小血块,右侧为需警惕的大血块]

1. 体位影响:久坐超过2小时会导致经血淤积,起身时形成"血块洪峰

2. 温度变化:腹部受凉引发血管收缩,减缓经血流速形成凝块

3. 激素波动:青春期性腺轴未成熟或更年期激素撤退过快,导致内膜成片脱落

| 疾病类型 | 典型表现 | 相关检查 |

|-|||

| 子宫肌瘤 | 经期延长、下腹坠胀 | 超声检查、宫腔镜 |

| 子宫内膜异位症 | 进行性痛经、疼痛 | CA125检测、腹腔镜|

| 凝血功能障碍 | 多部位出血、皮下瘀斑 | 凝血四项、血小板计数|

| 慢性子宫内膜炎 | 经间期出血、白带异味 | 内膜活检、PCR检测|

1. 热敷与按摩

2. 饮食调理

3. 行为干预

出现以下情况需24小时内就诊:

诊断流程示例:病史采集→妇科检查→血常规+激素六项→经超声→选择性宫腔镜检查

1. 青少年女性:初潮后3年内出现血块多属激素调节未完善,建议观察而非过早用药

2. 围绝经期女性:突然出现的血块需排除内膜癌变,推荐每年进行TVS检查

3. 避孕药使用者:突破性出血伴血块时应调整药物方案,避免擅自停药

1. 周期监测法:使用月经杯量化出血量(正常≤80ml/周期),记录血块大小和出现时段

2. 中医体质调理:经后连续7天饮用四物汤(熟地12g+当归10g+白芍12g+川芎8g),改善血瘀体质

3. 生物反馈训练:通过凯格尔运动增强盆底肌力,缩短经血排出时间(每天3组,每组15次)

理解月经血块的形成机制有助于消除不必要的焦虑。建议每位女性建立月经日记,记录出血模式变化。当生理性血块转化为病理性信号时,及时的专业医疗介入能有效预防严重并发症。记住:关注月经健康不仅是疾病预防,更是对生命节律的尊重与呵护。