新生儿吐奶是许多家庭在育儿初期面临的常见问题。一位妈妈曾:“每次喂完奶,孩子一扭动身子,奶就从嘴角流出来,衣服、床单全湿了。”这种场景背后,既藏着父母的焦虑,也蕴含着婴儿特殊的生理特点。理解吐奶的本质并掌握科学的应对方法,是缓解养育压力的关键。

约50%的婴儿在出生后3-4个月会频繁吐奶,这与消化系统未成熟直接相关。新生儿的胃呈水平位,容量仅约30-60ml(相当于一颗弹珠大小),且连接食管的贲门括约肌松弛,幽门括约肌较紧张,形成“上松下紧”的结构。当胃内压力增加时,奶液易通过松弛的贲门反流至食管。

典型表现:

科学解释:

奶液在胃酸作用下形成凝乳块,吐出的“豆腐渣”状物质实为正常消化产物。这种吐奶通常在6个月后随着坐立姿势的掌握和胃部结构发育逐渐消失。

当吐奶伴随以下特征时,可能提示疾病风险:

1. 呕吐物异常:黄绿色胆汁(提示肠梗阻)、血性物质(消化道出血)、酸腐味(感染)

2. 伴随症状:发热、腹泻、血便、呼吸急促或皮肤发绀

3. 生长发育异常:体重增长停滞、尿量减少、囟门凹陷

常见病因分类:

| 疾病类型 | 典型表现 | 紧急程度 |

|--||--|

| 幽门肥厚性狭窄 | 喷射性呕吐、脱水 | 需外科手术 |

| 胃食管反流病 | 喂奶后呛咳、反复肺炎 | 需药物干预 |

| 肠道感染 | 腹泻、发热、黏液便 | 需抗感染治疗 |

| 牛奶蛋白过敏 | 湿疹、黏液血便 | 需饮食调整 |

1. 立即侧卧:将婴儿头偏向一侧,用纱布清理口腔

2. 空心掌拍背:从腰部向颈部方向轻拍,促进残留奶液排出

3. 观察呼吸:若出现窒息征象(面色发紫、无哭声),立即采用俯卧位拍背法

错误做法警示:

1. 喂养管理:

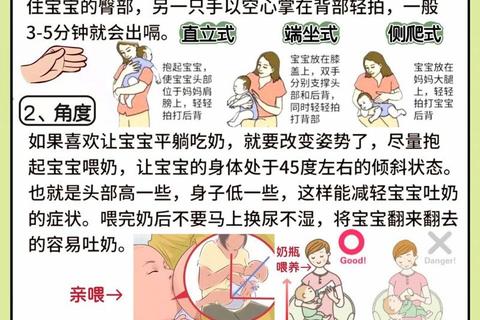

2. 体位干预:

3. 环境优化:

就诊指征:

诊断手段:

治疗选择:

1. 记录吐奶日志:包括发生时间、频率、性状,就诊时提供详细记录

2. 掌握急救技能:学习婴儿海姆立克急救法,定期参加育儿培训

3. 心理调适:理解吐奶是发育过程中的常见现象,避免过度焦虑影响亲子互动

从生理性吐奶到病理性呕吐,这条分界线的把握需要理性观察与专业判断的结合。正如儿科专家所言:“吐奶本身不是疾病,而是身体发出的信号。”通过科学的喂养管理、及时的医疗评估,绝大多数吐奶问题都能得到有效控制,让宝宝在舒适中完成生命的初次成长挑战。