维生素作为人体必需的微量营养素,常被视为“安全无害”的保健品。然而在“全民补维”的热潮中,一个被忽视的真相逐渐浮现:水溶性的B族维生素在长期超量补充时,可能引发从神经损伤到癌症风险升高等连锁反应。一位32岁女性因连续三个月大剂量服用复合维生素B出现肝功能异常,敲响了科学补维的警钟。

B族维生素包含8种成员,其代谢途径与毒性阈值存在显著差异。水溶性特征常让人误以为“多补无害”,实则过量摄入会突破人体缓冲机制:

不同B族维生素的毒性阈值呈现“剂量敏感阶梯”:

1. 高危组(治疗剂量即接近中毒量)

2. 中危组(常规剂量安全,超量5倍以上风险显现)

3. 低危组(安全范围较宽但仍需警惕)

特殊人群存在“毒性放大效应”:慢性肾病患者B6清除率下降60%,肝硬变者B3代谢障碍风险提升3倍。孕妇B12过量导致胎儿胰岛素抵抗概率增加2.5倍。

建立“红黄绿”三级预警体系可有效防控风险:

出现肌震颤、黄疸或血肌酐升高时,需进行血液灌流清除(如B6中毒血药浓度>30ng/ml)

长期服用者每6个月应检测:

✔️ 同型半胱氨酸(反映B6/B9/B12平衡)

✔️ 尿甲基丙二酸(特异性B12过量标志)

医疗机构正在推广“微量营养素精准检测包”,通过指甲角蛋白光谱分析,5分钟即可评估B族维生素蓄积状态,较传统血液检测灵敏度提升40%。这种个体化监测手段使补充安全性提高68%。

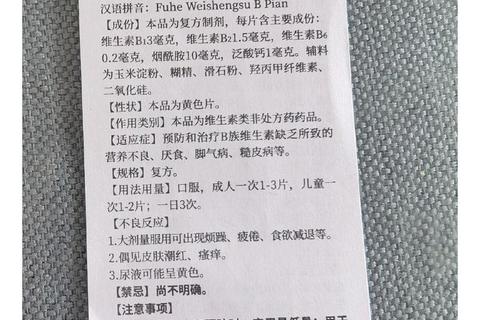

当70%的维生素B补充行为属于非必要摄入时,建立“缺则补之,足则停之”的理性认知至关重要。最新《微量营养素临床管理指南(2025版)》强调:健康成人连续补充复合B族维生素不应超过90天,且单剂含量需低于每日耐受上限的30%。在营养素过剩时代,科学补充的本质不是加法,而是精准的代谢平衡艺术。