月经颜色如同女性健康的“晴雨表”,细微变化常暗藏身体信号。当经血呈现暗黑或黑褐色时,部分女性会陷入“是否罹患重病”的焦虑,也有患者误以为这是正常现象而延误治疗。事实上,这种颜色异常可能涉及生理性氧化、气血运行障碍及器质性疾病等多重因素,需结合具体症状和体征综合判断。

1. 生理性氧化现象

当经血在宫腔或内滞留时间过长(如久坐、经量少时),血液中的铁元素与酸性环境发生氧化反应,颜色会从鲜红逐渐转为暗红甚至黑色。这类情况常见于经期首日或末期,若持续时间不超过24小时且无其他不适,通常无需过度担忧。

2. 宫寒与血瘀的相互作用

中医理论中,宫寒指子宫受寒导致气血凝滞,常因贪凉饮冷、长期受寒诱发。现代医学发现,低温环境会减缓盆腔血液循环,使子宫内膜脱落碎片与血液混合成块,形成暗黑色经血。这类患者常伴随小腹冷痛、经期腰酸等症状,热敷后疼痛可缓解。

3. 妇科疾病的病理改变

• 子宫内膜炎:炎症导致子宫内膜修复异常,局部渗出物与血液混合形成深色分泌物。

• 子宫肌瘤/腺肌症:占位性病变压迫宫腔,阻碍经血顺畅排出,引发淤积性发黑。

• 内分泌紊乱:雌激素水平异常影响子宫内膜周期性脱落,导致经血量少色深。

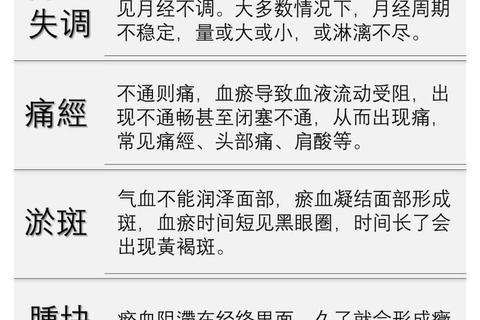

宫寒与血瘀并非孤立存在,两者常形成“寒凝-血滞-瘀阻”的病理链。临床观察发现,长期宫寒患者中约68%存在血液黏稠度增高现象。这种状态下,子宫平滑肌收缩力减弱,经血排出效率降低,进一步加重瘀滞。值得注意的是,反复人工流产或宫腔操作会损伤内膜基底层,加剧寒凝血瘀的恶性循环。

| 症状特征 | 可能诱因 | 就医指征 |

|-|-||

| 偶发经血发黑无疼痛 | 生理性氧化 | 观察1-2周期 |

| 持续发黑+小腹冷痛 | 宫寒/血瘀 | 中医调理+热疗 |

| 经血发黑+异味分泌物 | 子宫内膜炎 | 妇科检查+抗生素治疗 |

| 周期紊乱+经量突变 | 内分泌疾病/肿瘤 | 性激素六项+B超检查 |

| 流产后持续发黑 | 宫腔粘连/内膜损伤 | 宫腔镜探查 |

居家调养方案

• 热敷疗法:经前3天用45℃热盐袋敷关元穴(脐下3寸),每日20分钟促进血液循环。

• 膳食调理:取当归10g、生姜15g、羊肉200g炖汤,每周2次温经散寒。避免生冷食物,经期可适量饮用红糖姜茶。

• 运动干预:每天30分钟快走或瑜伽“猫牛式”,改善盆腔血流。

医疗干预路径

1. 中医辨证施治

气滞血瘀型选用血府逐瘀汤加减,气血两虚型建议八珍汤配合艾灸。现代药理学证实,当归、川芎等药材所含阿魏酸成分能调节前列腺素水平,缓解痛经。

2. 西医对症处理

• 确诊子宫内膜炎需规范使用多西环素+甲硝唑联合疗法14天。

• 宫腔粘连患者应在月经周期增殖期行宫腔镜分离术,术后放置节育环预防再粘连。

• 子宫肌瘤>5cm或引发贫血者,可考虑聚焦超声消融等微创治疗。

1. 青少年女性:初潮后3年内出现经血发黑多属生理性,但若伴随严重痛经需排除生殖道畸形。

2. 围绝经期女性:突然经色变黑伴经量减少,应检测AMH值评估卵巢功能。

3. 产后/流产后女性:超过3个月经血异常需行三维超声检查,排除妊娠组织残留。

1. 环境调控:避免空调直吹腰腹部,冬季穿戴高腰护腹裤。

2. 情绪管理:正念冥想练习可降低皮质醇水平,减少气滞型血瘀发生。

3. 周期监测:使用月经周期APP记录颜色、痛感、血块变化,建立个人健康档案。

月经颜色的异常改变既是预警信号,也是身体自我调节的窗口。通过科学认知疾病机理、及时采取分级干预措施,多数经血发黑问题可获得有效改善。建议女性每年进行妇科超声+HPV联合筛查,将健康管理贯穿于生命全周期。