月经是女性生殖健康的晴雨表,当原本规律的周期突然出现波动,往往会引起焦虑与不安。虽然怀孕是育龄女性最先联想到的可能性,但临床数据显示,超过60%的月经推迟与内分泌环境变化相关。理解身体信号背后的复杂机制,才能在正确时间采取恰当措施。

正常月经周期为21-35天,提前或延后7天均属正常波动。当推迟超过7天时,需结合以下因素综合判断:

1. 妊娠可能性验证

受精卵着床后滋养层细胞开始分泌人绒毛膜促性腺激素(hCG),尿液中可测出该激素的最早时间为同房后10-14天。对于周期稳定的女性,月经推迟7天时使用晨尿验孕,准确率可达90%。若结果显示一深一浅的弱阳性,建议间隔48小时复测观察颜色加深情况。

2. 非妊娠因素筛查清单

1. 推迟7天:初步筛查阶段

此时居家验孕具有可行性,但需注意:

2. 推迟10天:医学介入临界点

若验孕结果仍不明确或持续阴性,需进行:

3. 推迟14天:病理状态警示期

此时需启动全面检查,包括:

1. 哺乳期女性

产后月经恢复存在个体差异,纯母乳喂养者可能出现生理性闭经。若恢复同房且月经推迟,建议优先采用血清hCG检测。

2. 围绝经期女性

40岁以上患者需同步进行肿瘤标志物筛查(CA125、HE4),异常出血要警惕子宫内膜病变。

3. 辅助生殖技术使用者

胚胎移植后14天是黄金检测期,hCG翻倍速度需达到每48小时增长66%以上。

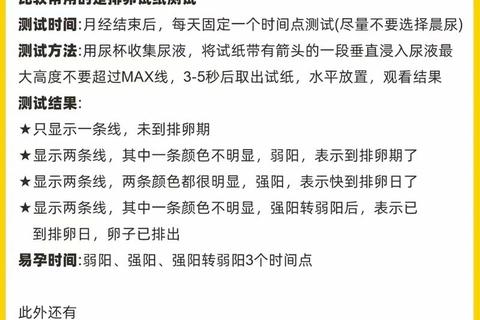

1. 周期监测技巧

推荐使用经期管理APP记录基础体温,排卵后体温持续升高16天以上提示妊娠。

2. 饮食调节方案

3. 就医准备清单

就诊时需携带:最近3个月经周期记录、用药清单、既往妇科检查报告,提高诊断效率

当身体发出异常信号时,既不必过度恐慌自行用药,也不能放任不管。掌握“7天初步验孕、10天医学介入、14天全面排查”的三阶段原则,才能实现精准健康管理。建议每位女性建立个人月经档案,将周期长度、经量变化、伴随症状等数据系统化记录,为健康决策提供科学依据。