用药是治疗妇科炎症的常见方式,但部分人群可能因药物成分或个体敏感引发过敏反应。瘙痒、红肿、灼热感等症状不仅影响生活质量,还可能因处理不当导致感染加重。本文从症状识别、科学处理、预防措施及特殊人群注意事项等角度,提供全面指导。

一、症状识别:如何判断用药过敏?

过敏反应的症状通常在用药后数小时至24小时内出现,具体表现包括:

1. 局部症状:外阴及瘙痒、红肿、灼热感,可能出现皮疹或溃疡;

2. 分泌物异常:白带增多、呈豆腐渣样或脓性,可能伴随异味;

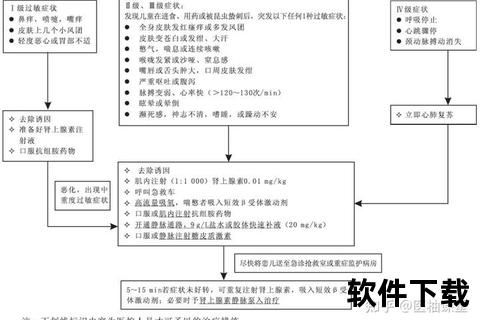

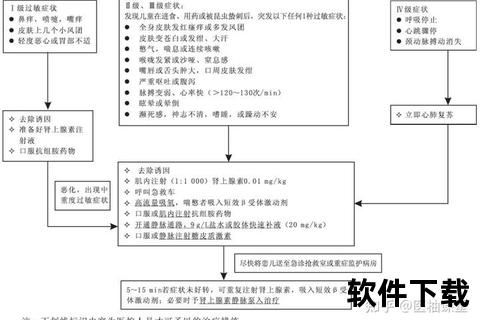

3. 全身反应:极少数严重过敏者可能出现荨麻疹、呼吸困难甚至过敏性休克。

注意区分:过敏反应需与普通炎症状(如霉菌性炎的瘙痒)区分。若症状在用药后新发或加重,且伴随皮肤红肿、药物残留物异常(如未溶解的药渣),需警惕过敏。

二、紧急处理:家中应对过敏反应的5步法

一旦怀疑过敏,需立即采取以下措施:

1. 立即停药:停止使用当前药物,避免过敏原持续刺激。

2. 清水清洁:用冷水或温水(避免热水)轻柔冲洗外阴,减少药物残留。不建议使用洗液或肥皂,以免加重刺激。

3. 缓解瘙痒:可局部涂抹炉甘石洗剂或冷敷生理盐水(纱布浸湿后外敷10分钟),缓解红肿和瘙痒。

4. 更换衣物:选择纯棉透气内裤,避免穿紧身裤或化纤材质,减少摩擦和闷热。

5. 记录症状:拍照记录皮疹或分泌物情况,便于就医时向医生。

何时就医?

症状持续超过24小时未缓解;

出现全身症状(如发热、呼吸困难);

孕妇、儿童或免疫低下人群出现过敏反应。

三、专业治疗:药物选择与免疫疗法

1. 药物治疗

抗组胺药:如氯雷他定、西替利嗪,可口服缓解瘙痒和全身过敏反应,但可能引起嗜睡,需避免驾驶。

局部激素:氢化可的松软膏适用于严重红肿,但需短期使用(不超过3天),避免皮肤萎缩。

替代药物:若需继续治疗原发炎症(如霉菌性炎),医生可能更换为口服抗真菌药(如氟康唑)或非过敏原成分的凝胶。

2. 免疫疗法

对反复过敏或明确过敏原(如、乳胶)者,可尝试:

脱敏治疗:通过小剂量过敏原逐渐提高耐受性,需在专业医疗机构进行。

益生菌调节:补充乳酸杆菌等益生菌,恢复菌群平衡,降低过敏和炎症复发风险。

四、预防措施:从日常习惯到用药安全

1. 用药前预防

过敏史告知:就医时明确告知药物过敏史,避免使用类似成分。

小范围测试:首次使用新药前,可取少量涂抹于前臂皮肤,观察24小时是否出现红斑或瘙痒。

2. 正确用药方法

操作规范:使用投药器或指套将药物推至深处,避免外阴接触药物残留。

时间选择:建议睡前用药,减少活动导致的药物流出。

3. 生活习惯调整

避免刺激物:不使用含香料或化学添加剂的卫生巾、护垫及洗液。

增强免疫力:均衡饮食、规律作息,适当补充维生素C和锌。

五、特殊人群注意事项

1. 孕妇

慎用抗组胺药:氯雷他定为B级药物(慎用),苯海拉明相对安全,但需医生评估。

局部处理优先:炉甘石洗剂、冷敷等物理方法更安全,避免全身性激素。

2. 儿童与青少年

家长监护用药:避免自行使用成人剂量药物,选择儿童专用剂型。

心理疏导:过敏可能导致焦虑,需关注情绪变化并解释治疗必要性。

3. 过敏体质者

备孕筛查:孕前进行过敏原检测,减少孕期接触风险。

双重防护:若对乳胶避孕套过敏,可选用聚氨酯材质,或配合阻隔剂。

六、总结与行动建议

用药过敏虽常见,但通过及时处理、科学用药和预防措施可有效控制。关键步骤

1. 立即停药并清洁;

2. 轻度症状居家处理,严重时尽早就医;

3. 调整用药方案,避免二次过敏;

4. 长期预防需结合生活习惯与免疫调节。

温馨提示:若反复过敏或症状复杂,建议至皮肤科或妇科进行过敏原检测与个体化治疗。保持外阴干燥、透气,是预防过敏和感染的第一道防线。