新生儿发烧是许多新手父母最焦虑的问题之一。由于新生儿免疫系统尚未发育完善,体温调节能力弱,发热可能是严重疾病的信号,也可能是暂时性的生理反应。如何在家庭护理中科学应对,何时需要紧急就医?本文结合权威医学指南与临床经验,为家长提供一份实用、全面的处理指南。

一、新生儿发热的识别与症状观察

1. 体温判断标准

新生儿正常体温(腋温)为 36℃~37.3℃,肛温为 36.2℃~37.8℃。若腋温超过 37.5℃ 或肛温超过 37.8℃,即可视为发热。需注意:

环境干扰:包裹过厚、剧烈哭闹、哺乳后或室温过高可能导致暂时性体温上升,需在平静状态下复测。

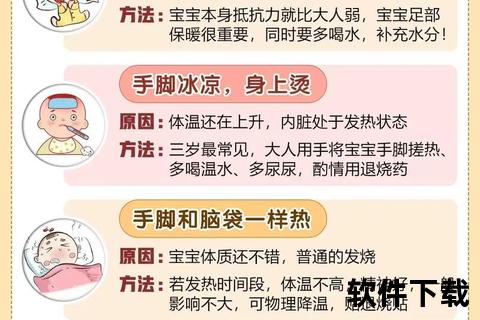

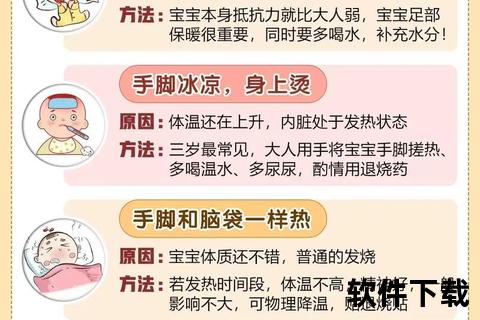

假性发热:部分新生儿因末梢循环差,可能出现“手脚冰凉但躯干发热”的现象,需结合核心体温(如耳温、肛温)综合判断。

2. 常见症状与危险信号

典型表现:

体温升高:持续或反复发热。

行为异常:哭闹不安、嗜睡、拒奶、吸吮力减弱。

生理变化:呼吸急促(>60次/分)、皮肤潮红或苍白、尿量减少。

需立即就医的警示症状:

体温≥38.5℃(尤其是出生28天内)。

抽搐、呼吸困难、前囟隆起、皮肤瘀斑。

呕吐、腹泻、血便或持续拒奶超过6小时。

二、家庭护理的核心原则与操作要点

1. 物理降温:安全与舒适优先

适用场景:体温<38.5℃且无其他危险症状。

推荐方法:

温水擦拭:用33℃~36℃温水轻擦颈部、腋下、腹股沟等血流量大的部位,每次5~10分钟。

环境调节:保持室温24℃~26℃,避免包裹过厚,可穿轻薄透气的衣物。

禁忌操作:

酒精擦浴:可能导致皮肤吸收酒精引发中毒。

冰敷或冷水浴:易引起寒战,加重不适。

2. 补液与营养支持

母乳喂养:增加喂奶频率,母乳中的抗体有助于抵抗感染。

配方奶或水:若拒奶,可少量多次补充温水(每次5~10ml)。

3. 退烧药的使用规范

用药原则:

新生儿禁用:安乃近、阿司匹林及中成药(如清热解毒类)。

唯一安全选择:对乙酰氨基酚(适用于3个月以上婴儿),但需严格遵医嘱。

注意:新生儿代谢能力弱,自行用药风险极高,建议发热时直接就医评估。

三、何时就医与诊疗流程

1. 紧急就医的指征

低龄风险:出生28天内的婴儿体温≥38℃。

持续高热:物理降温无效,体温持续上升。

伴随症状:反复呕吐、意识模糊、皮肤发绀。

2. 医院检查项目

常规检查:血常规、C反应蛋白、尿液分析。

特殊检测:怀疑严重感染时需做腰椎穿刺(脑脊液检查)或血液培养。

3. 治疗方向

抗生素选择:经验性使用氨苄西林+庆大霉素覆盖常见细菌感染。

抗病毒治疗:疑似疱疹病毒感染时需静脉注射阿昔洛韦。

四、预防与日常管理

1. 减少感染风险

母乳喂养:增强免疫力。

卫生习惯:接触婴儿前洗手,避免亲吻口鼻。

环境清洁:定期消毒奶具、玩具,保持室内通风。

2. 体温监测技巧

工具选择:电子耳温枪(误差±0.2℃),避免水银体温计破裂风险。

测量时机:避开哺乳、哭闹或洗澡后30分钟。

3. 特殊群体注意事项

早产儿/低体重儿:体温调节能力更差,需更密切监测。

免疫缺陷儿:避免接触人群密集场所,定期随访。

五、常见误区与科学辟谣

1. “捂汗退烧”:新生儿散热能力差,捂热可能引发高热惊厥。

2. “交替用药退热快”:布洛芬与对乙酰氨基酚交替使用可能增加肝肾负担。

3. “发烧烧坏脑子”:单纯发热不会损伤大脑,但原发病(如脑膜炎)需警惕。

新生儿发热的护理需兼顾科学性与个体差异。家长应掌握基础观察技能,避免过度干预,同时不轻视危险信号。记住:舒适度是护理的核心,而及时就医是对生命安全的最高保障。当体温异常时,冷静评估症状,必要时寻求专业帮助,才能为宝宝筑起健康的第一道防线。

(本文综合儿科临床指南与家庭护理经验,适用于普通家庭参考,具体诊疗请以医生指导为准。)

参考资料: