“我用了朋友推荐的药膏敷膝盖,结果第二天又红又肿,疼得睡不着。”这是许多人在尝试外用中药时可能遭遇的困境。作为中医药文化的重要组成部分,外用中药以“直达病灶、减少全身副作用”的特点受到广泛关注,但如何科学使用、避免误区,仍是公众亟需了解的课题。本文将从药物组方原理到实践操作要点,系统解析外用中药的安全使用法则。

外用中药的疗效源于其独特的“透皮吸收”机制。药物通过皮肤或黏膜吸收后,直接作用于局部组织,避免了口服药物的首过效应(即肝脏代谢损耗)。例如,丁桂散(丁香与肉桂配伍)通过温经散寒缓解关节疼痛,其挥发性成分可快速渗透皮肤,刺激局部血液循环。现代研究证实,丁香酚、肉桂醛等活性成分具有抗炎和镇痛作用,且透皮吸收率高达60%以上。

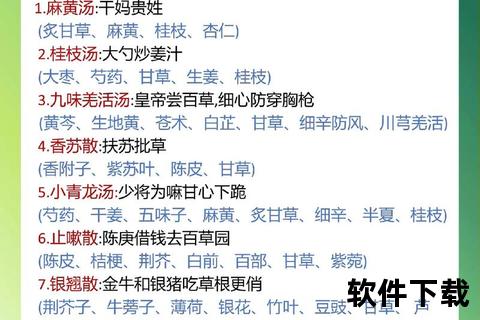

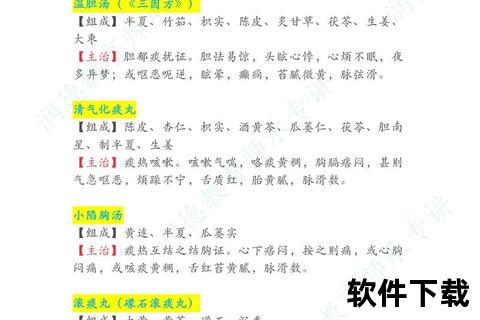

组方原则的三大核心:

1. 君臣佐使的协同性:如治疗跌打损伤的经典方剂中,红花(活血化瘀为君)、川芎(行气止痛为臣)、冰片(促渗为佐)形成协同效应。

2. 药性平衡:寒性药材(如黄柏)与温性药材(如艾叶)配伍,可避免单一药性刺激皮肤。

3. 载体优化:膏剂、酊剂、贴敷剂等不同剂型影响药物释放速度。例如,油性基质(如凡士林)适合慢性炎症,水性凝胶则更适合急性红肿。

将少量药膏涂抹于前臂内侧,观察24小时。若出现红斑、瘙痒,立即停用。研究显示,约15%人群对麝香类成分过敏。

以麝香壮骨膏为例,单次贴敷不超过8小时,每日更换一次。过度使用可能导致皮肤角质层损伤。

1. “天然=安全”:雄黄(含砷)等矿物类中药外用不当可导致重金属中毒。

2. “越辣越有效”:辣椒碱虽能短期缓解疼痛,但可能损伤神经末梢。

3. “自行调配更放心”:家庭自制膏药存在灭菌不足、比例失调风险。研究显示,30%的接触性皮炎源于自制中药。

1. 备药清单:常备无菌纱布、生理盐水、抗过敏软膏(如炉甘石洗剂),用于突发不良反应处理。

2. 急救流程:出现严重过敏时,立即用清水冲洗患处,口服氯雷他定,并就医。

3. 知识更新:关注国家药监局发布的《中药外用制剂不良反应监测报告》,及时获取安全警示。

外用中药是连接传统智慧与现代医学的桥梁,但其效力与风险并存。掌握“辨证选药、科学使用、动态监测”三大原则,才能让千年古方真正守护健康。正如《理瀹骈文》所言:“外治之理,即内治之理;外治之药,亦即内治之药。”唯有知其理、明其法,方能得其效。