作为女性最常见的妇科疾病之一,炎症的发病率高达75%以上,但许多患者因症状隐蔽或羞于就医而延误治疗,甚至引发更严重的并发症。本文将从症状识别、病因解析到科学预防,为不同人群提供实用指南,帮助女性在自我管理与专业诊疗之间找到平衡。

一、症状解析:如何辨别不同类型的炎症?

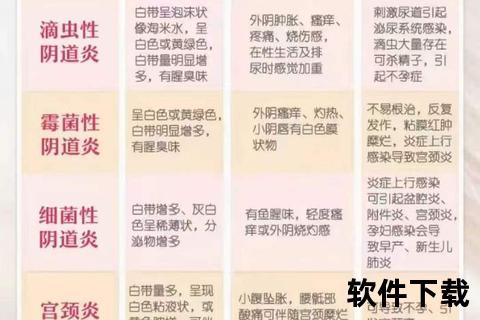

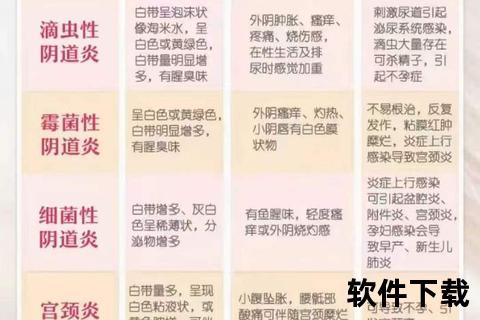

炎症并非单一疾病,其类型多样,症状差异显著。根据世界卫生组织及多国临床指南,主要分为以下几类:

1. 细菌性病

典型症状:灰白色稀薄分泌物,伴有鱼腥味(后气味加重);外阴瘙痒较少,但可能伴随轻微灼热感。

高危人群:性活跃期女性、使用宫内节育器者,或长期滥用抗生素导致菌群失衡者。

2. 念珠菌性炎(霉菌性)

典型症状:白色豆腐渣样或凝乳状分泌物,外阴剧烈瘙痒、红肿,排尿或时灼痛。

诱发因素:妊娠期、糖尿病、免疫力低下或长期使用激素类药物。

3. 滴虫性炎

典型症状:黄绿色泡沫状分泌物,恶臭味明显,常合并尿频、尿痛等尿道刺激症状。

传播途径:主要通过性接触传播,男性感染后多无症状但易成为传染源。

4. 特殊人群的差异性表现

儿童:外阴红肿、抓挠痕迹明显,内裤可见咖啡色分泌物;病因多为卫生习惯不良或异物刺激。

孕妇:妊娠期激素变化易诱发念珠菌感染,需警惕早产风险;治疗以局部用药为主,避免口服抗真菌药物。

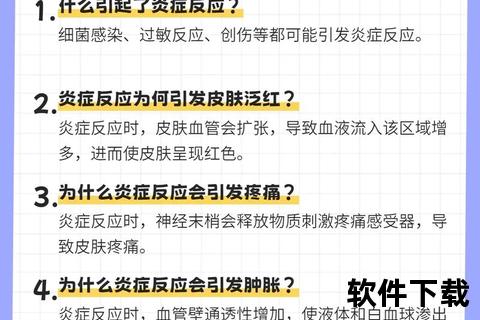

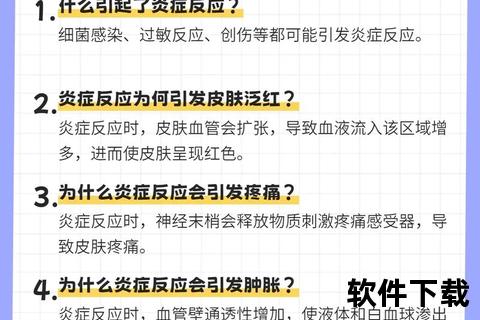

二、病因与诊断:为何炎症反复发作?

炎症的本质是微生态失衡。正常内以乳酸菌为主导(占比>95%),当以下因素破坏菌群平衡时,致病菌便会过度繁殖:

1. 常见诱因

行为因素:过度清洁(如灌洗)、紧身衣物、不洁性行为。

疾病因素:糖尿病、免疫系统疾病、雌激素水平下降(如绝经期)。

药物影响:抗生素滥用、激素类药物或免疫抑制剂的使用。

2. 诊断方法

自我初筛:观察分泌物颜色、质地及气味变化,结合瘙痒程度初步判断类型(见表1)。

医学检查:

pH值检测:正常pH≤4.5,细菌性病常>4.5。

显微镜检查:查找线索细胞(细菌性)或滴虫(滴虫性)。

核酸扩增技术(NAAT):精准识别病原体,适用于复杂或反复感染病例。

三、治疗与预防:从科学用药到生活细节

1. 治疗原则:针对性用药,避免“一刀切”

细菌性病:首选甲硝唑口服或凝胶,妊娠期可安全使用局部药物。

念珠菌感染:克霉唑栓剂局部治疗,严重者联合氟康唑口服(孕妇禁用)。

滴虫病:需性伴侣同步口服甲硝唑,治疗期间禁止无保护性行为。

误区警示:

非处方药滥用可能加重菌群紊乱,如霉菌性炎误用抗生素会促进真菌增殖。

症状缓解后需完成疗程,擅自停药易导致复发。

2. 预防策略:构建全方位健康防线

日常护理:

清洁方式:每日温水清洗外阴,避免使用碱性肥皂或含香精的护理产品。

衣物选择:穿棉质透气内裤,潮湿环境(如游泳后)及时更换衣物。

行为调整:

性生活卫生:前后清洁外阴,使用避孕套降低交叉感染风险。

增强免疫力:补充益生菌(如酸奶)、控制血糖、规律作息。

特殊人群注意事项:

孕妇:定期产检筛查炎,避免盆浴和公共浴池。

儿童:避免穿开裆裤,教育正确清洁习惯,发现异常及时就医。

四、何时就医?这些信号不可忽视

尽管部分轻微症状可通过调整生活习惯缓解,但出现以下情况需立即就诊:

1. 分泌物带血或持续异常超过1周。

2. 发热、盆腔疼痛,可能提示上行感染(如盆腔炎)。

3. 妊娠期瘙痒或分泌物增多,避免自行用药影响胎儿。

打破沉默,主动管理健康

炎症并非难以启齿的“污名”,而是可防可治的常见疾病。通过科学的自我观察、及时的专业诊疗以及长期的生活方式优化,女性完全能够重建微生态平衡,远离反复感染的困扰。记住,健康的第一责任人是自己——从今天起,用知识与行动守护私密健康。

参考资料:世界卫生组织妇科感染指南、妙佑医疗国际(Mayo Clinic)临床建议、中华医学会妇产科学分会共识。