肌肉无力、疼痛或异常收缩是许多人经历过的症状,背后可能隐藏着肌肉营养不良症、肌张力障碍、重症肌无力等疾病。据统计,我国骨骼肌肉疾病患者已超过1.5亿,其中老年人占比显著上升。面对这些疾病,药物如何发挥作用?哪些治疗策略更安全有效?本文从科学机制到临床实践,为公众提供一份通俗易懂的“用药地图”。

一、药物如何精准修复肌肉:三大作用机制

1. 靶向干预:从“分子钥匙”到细胞修复

药物通过精准锁定疾病相关的关键靶点,例如:

抑制异常信号:泰它西普通过中和B细胞刺激因子(BLyS/APRIL),减少致病抗体的产生,改善重症肌无力患者的神经-肌肉信号传导。

调节代谢通路:天然药物如姜黄素通过抗氧化机制清除自由基,保护肌肉细胞免受氧化损伤。

修复基因缺陷:针对杜氏肌营养不良(DMD)的基因治疗药物,正在通过临床试验验证其修复肌细胞膜蛋白的能力。

2. 多途径协同:从单一治疗到综合调控

现代肌肉疾病用药强调多靶点协同作用:

抗炎与免疫调节:糖皮质激素可快速抑制炎症反应,但长期使用需警惕骨质疏松等副作用;新型生物制剂如泰它西普则通过调节B细胞亚群实现更精准的免疫平衡。

能量代谢支持:辅酶Q10等药物通过改善线粒体功能,增强肌肉细胞的能量供应,尤其适用于代谢性肌病。

3. 个体化用药:从“千人一方”到精准匹配

基因检测技术正推动治疗方案的革新:

药物代谢基因筛查:通过检测CYP450酶系基因型,预测患者对免疫抑制剂的代谢速度,避免剂量不足或毒性反应。

生物标志物指导:例如,重症肌无力患者血清中乙酰胆碱受体抗体水平可指导免疫抑制剂的疗程调整。

二、临床治疗策略:如何选择最适合的方案

1. 急性发作期:快速控制症状

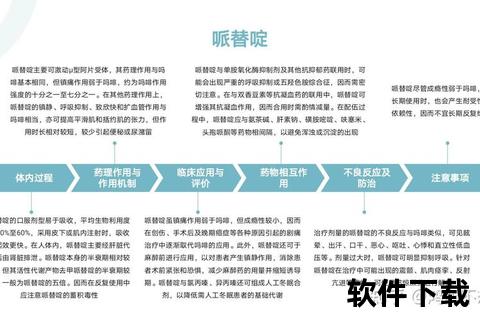

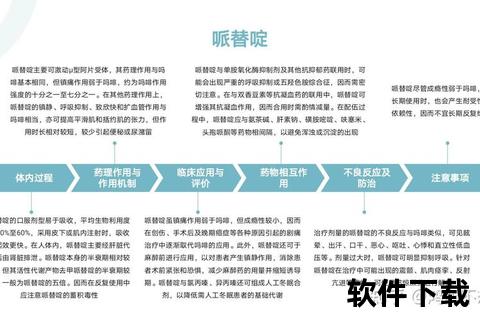

紧急处理:重症肌无力患者出现呼吸肌无力时,需立即使用胆碱酯酶抑制剂(如溴吡斯的明)缓解症状,同时监测心率以防心动过缓。

短期激素冲击:大剂量甲泼尼龙可在3-5天内快速抑制免疫风暴,但需配合护胃和补钙措施。

2. 慢性管理期:平衡疗效与安全

阶梯式用药:

一线药物:胆碱酯酶抑制剂(如溴吡斯的明)用于轻症;

二线药物:硫唑嘌呤等免疫抑制剂适用于中重度患者;

三线方案:生物制剂或胸腺切除术用于难治性病例。

天然药物辅助:雷公藤多苷、黄芪等中药可减少激素用量,但需警惕肝肾功能影响。

3. 特殊人群的个性化考量

儿童患者:避免使用影响骨骼生长的长期激素,优先选择免疫球蛋白或靶向生物制剂。

孕妇:禁用可能致畸的甲氨蝶呤,推荐低剂量泼尼松联合血浆置换。

老年人:肌少症患者需结合营养支持(如乳清蛋白)与抗阻运动,防止药物性肌肉萎缩。

三、居家护理与就医信号:患者自救指南

1. 家庭监测与记录

症状日记:记录肌无力发作时间、诱因(如感染、疲劳)及药物反应,帮助医生调整方案。

简易测试:

冰袋试验:眼睑下垂患者敷冰袋2分钟后观察改善情况,初步判断重症肌无力可能性。

握力计监测:肌少症患者每周测量握力,下降超过10%需就医。

2. 突发情况应对

肌无力危象:出现吞咽困难或呼吸困难时立即侧卧,清除口腔分泌物,拨打急救电话。

药物过敏:皮疹或呼吸困难可能是免疫抑制剂过敏,需立即停药并服用抗组胺药物。

3. 何时必须就医

肌肉无力持续加重超过48小时;

出现发热伴肌肉剧痛(警惕横纹肌溶解);

药物副作用如视力模糊(激素性青光眼)或黑便(消化道出血)。

四、未来趋势:从治疗到预防的突破

1. 新型生物制剂:双特异性抗体药物可同时阻断IL-6和TNF-α通路,临床试验显示对难治性肌炎有效率提升40%。

2. 智能穿戴设备:肌电传感器可实时监测肌肉活动,预警肌张力障碍发作。

3. 营养基因组学:通过基因检测定制维生素D、ω-3脂肪酸等营养方案,预防遗传性肌病。

主动管理是康复的关键

肌肉疾病的治疗需要医患共同参与。患者应掌握药物作用原理,定期复查肌酶谱和免疫功能指标,同时结合适度运动(如水中康复训练)。记住:即使是看似简单的维生素D缺乏,也可能加剧肌少症进展。科学用药+主动健康管理,才能让肌肉真正“重获力量”。