白介素(Interleukin, IL)是免疫系统中的“信使分子”,它们像精密调谐的齿轮一样,调控着人体免疫反应的启动、放大与终止。当白介素网络失衡时,炎症风暴可能席卷全身,导致类风湿关节炎、银屑病甚至癌症等多种疾病。理解这一家族的作用机制,不仅能揭开免疫系统的神秘面纱,更能为疾病的精准治疗提供关键线索。

一、白介素:免疫系统的“双刃剑”

白介素由免疫细胞、内皮细胞等多种细胞分泌,通过复杂的信号通路调控免疫应答。目前已发现的白介素超过40种,根据功能可分为促炎型(如IL-1β、IL-6、IL-17)和抗炎型(如IL-10、IL-4)两大类。

1. 促炎白介素与疾病风暴

IL-1β:在肿瘤微环境中,IL-1β通过诱导线粒体蛋白NNT乙酰化,维持铁硫簇稳态,抑制肿瘤细胞铁死亡,导致免疫治疗抵抗。阻断IL-1β信号可显著增强PD-1抗体疗效。

IL-6:过度分泌会引发“细胞因子风暴”,与类风湿关节炎、 Castleman病密切相关。IL-6通过抑制调节性T细胞(Treg)、促进Th17分化,打破免疫平衡,导致关节破坏和慢性炎症。

IL-17:直接攻击皮肤和黏膜屏障,是银屑病、强直性脊柱炎的核心驱动因子。最新研究发现,IL-17还可通过激活STAT3通路促进肿瘤血管生成。

2. 抗炎白介素:免疫系统的“刹车片”

IL-10:被称为“免疫抑制大师”,可下调MHC II类分子表达,抑制T细胞活化和促炎因子释放。临床研究发现,IL-10水平降低与系统性红斑狼疮(SLE)活动度呈负相关。

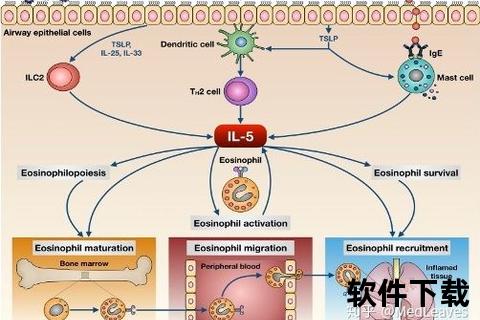

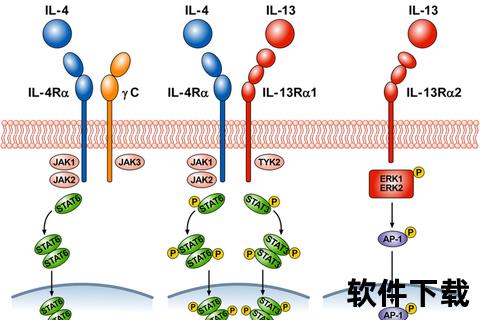

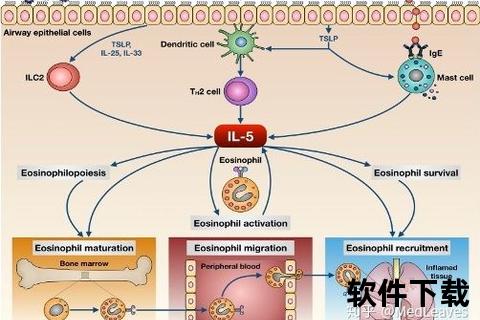

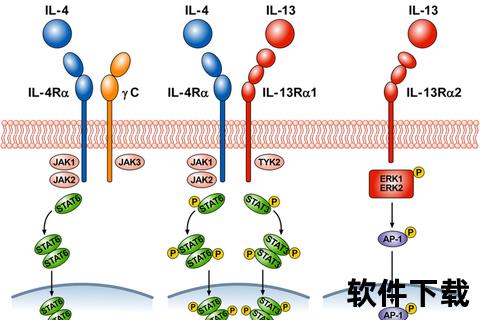

IL-4:促进B细胞分化为分泌IgE的浆细胞,在过敏性疾病中起关键作用,但同时也抑制巨噬细胞过度活化,防止组织损伤。

二、临床突破:靶向白介素的治疗革命

基于白介素网络的药物研发已成为免疫治疗的热点,目前全球已有超过60种相关药物获批,涵盖单抗、融合蛋白、重组细胞因子等多种形式。

1. 自身免疫疾病的克星

IL-17抑制剂:司库奇尤单抗(Secukinumab)通过中和IL-17A,使75%的银屑病患者皮损面积减少90%以上,且疗效可持续5年以上。

IL-23抑制剂:古塞奇尤单抗(Guselkumab)针对克罗恩病,其III期试验显示,54%患者达到内镜缓解,显著优于传统疗法。

低剂量IL-2疗法:通过选择性激活Treg细胞,重建免疫耐受。中国学者发现,每周300万IU的IL-2治疗可显著改善SLE患者的肾脏病理评分。

2. 肿瘤免疫治疗新策略

IL-15激动剂:通过激活NK细胞和CD8+T细胞,增强肿瘤杀伤。N-803(Anktiva)联合PD-1抗体,在膀胱癌治疗中使客观缓解率提升至41%。

IL-12基因疗法:局部注射编码IL-12的质粒DNA,可诱导肿瘤微环境中的免疫细胞浸润,目前已在黑色素瘤中进入III期试验。

3. 感染与炎症控制

IL-1受体拮抗剂:阿那白滞素(Anakinra)用于新冠肺炎重症患者,可将28天死亡率降低22%。

IL-6单抗:托珠单抗(Tocilizumab)不仅是类风湿关节炎的一线用药,还可快速逆转CAR-T治疗引发的细胞因子释放综合征(CRS)。

三、症状识别与健康管理建议

常见异常信号提示白介素失衡

关节肿胀伴晨僵(可能为IL-6或IL-17升高)

皮肤红斑脱屑(IL-17/IL-23通路异常)

持续低热伴疲劳(IL-1β或TNF-α水平升高)

反复口腔溃疡(IL-2或IL-10缺乏导致黏膜免疫缺陷)

居家监测与应急处理

突发皮疹或关节痛:冷敷患处,避免抓挠;记录症状变化频率,48小时内若无缓解需就医。

发热超过39℃:立即停用生物制剂类药物(如阿达木单抗),联系主治医师调整治疗方案。

孕妇特殊注意:IL-17抑制剂可能增加早产风险,妊娠期应改用IL-4或IL-10通路调节药物。

生活方式调整

饮食:增加ω-3脂肪酸(深海鱼、亚麻籽)抑制IL-1β合成;补充维生素D3调节Th17/Treg平衡。

运动:适度有氧运动可降低IL-6水平,但强直性脊柱炎患者应避免高强度冲击性运动。

睡眠:连续熬夜会升高IL-17水平,保持22:00-6:00睡眠周期可改善银屑病症状。

四、未来展望:精准医疗的新维度

随着单细胞测序技术的进步,科学家已能绘制个体化“白介素图谱”。例如,通过检测IL-9/ZBTB18轴活性,可预测疫苗接种后的记忆B细胞形成效率,为优化免疫程序提供依据。而人工智能辅助的药物设计,正在加速开发靶向IL-1β乙酰化修饰的小分子抑制剂,这类药物可能突破当前生物制剂的给药限制。

对于普通患者而言,定期检测血清IL-6、IL-17等指标,结合基因多态性分析(如IL-10启动子区SNP),将成为制定个体化治疗方案的重要依据。而在出现不明原因发热、皮疹或关节症状时,及时进行白介素谱筛查,可能为早期诊断争取黄金时间窗。

白介素网络的复杂性提示我们,免疫调控需要“刚柔并济”——既要抑制过度的炎症攻击,也要维护必要的防御功能。这种精细平衡的达成,正是现代医学向精准化、个性化发展的终极目标。